Blanchot et E. M. Cioran situent éminemment le débat de l’indifférence. Ils rendent à leur manière les divers degrés de l’indifférence (la « psychosociologie ») et orientent les positions acquises dans une direction déterminée (l’« ontologie »). Nous allons d’abord étudier le passage de la position de l’objet à sa détermination, ensuite nous examinerons le différend Blanchot/Cioran à propos de cette définition dernière de l’indifférence. Il est évident que pour faire exister l’indifférence, il faut se placer dans l’intervalle sentiment du vide-état de vide, qui seul permet une parole mesurée (la parole creuse et le silence étant évités).

a) L’attrait du vide

Pour Blanchot, cet intervalle décrit un espace de la fascination : dans l’attente affleure le sentiment du vide avec son reste de passion, d’inquiétude et d’étrangeté, alors que l’état de vide se dilue dans l’oubli ; l’attente, l’oubli : sentiment d’indifférence, état d’indifférence ; une expression ramassée suffit : l’attrait du vide[1]. L’intime juxtaposition attente-indifférence délimite un lieu, où les différences de degré alternent facilement avec les différences de nature. L’indifférence connaît l’art de la différence ; pourtant si dans l’espace de la fascination les nuances différentielles l’emportent sur la globalité indifférente, il faut prévoir que l’indifférencié ait son mot à dire et puisse tout ramener à un espace de la neutralité. Donc dans le présent domaine, l’attente qu’il est possible de décrire comme angoissée et fracassante, pressent déjà le statut futur de l’indéterminé : heureuse rencontre avec l’inattendu ; elle entame une partie épuisante et attentive de dédoublement de soi ; elle touche à l’indifférence et pourtant elle en est éloignée ; elle se surprend à ne plus attendre l’impossible, parce qu’elle se laisse atteindre par sa propre attente : « attendre, se rendre attentif à ce qui fait de l’attente un acte neutre, enroulé sur soi, serré en cercles dont le plus intérieur et le plus extérieur coïncident, attention distraite en attente et retournée jusqu’à l’inattendu »[2]. L’attente, face passionnelle de l’indifférence, attrait distrayant et chargé de violence, sait s’arrêter, obnubilée par l’objet à contempler, et laisse échapper une attention, si abstraite et si détachée qu’on la sent désintéressée (comme devant une œuvre d’art), qu’on la devine transparente (jusque dans son absence d’étonnement) : « l’attention est désœuvrée et inhabitée. Vide, elle est la clarté du vide »[3]. Comment ignorer cependant le renouvellement incessant de l’attente dans l’attention, de l’inhabituel dans l’indifférente répétition ? Les étincelles de fascination jaillissent au moment le moins attendu, dans nos régions de l’attrait ; peut-être que l’inattendu ne provoque plus l’attention parce qu’il est attendu : « l’attention, accueil de ce qui échappe à l’attention, ouverture sur l’inattendu, attente qui est l’inattendu de toute attente »[4]. Si l’un des termes de la folle et convulsive indifférence est l’attente, l’autre est l’oubli – limite qui côtoie l’inconscient, l’invisible, le silence alors qu’à la surface se débattent la conscience, la parole et les visions attendues ; la mémoire avant d’être complètement détendue (dans l’oubli ou dans le processus inconscient), manifeste une tension qui arrache au monde de l’attrait une différence c’est-à-dire un élément affirmatif, une manière de spécifier ; s’insinuer dans l’espace de la fascination n’a pas l’avantage de libérer les différences mais de les unir à l’indifférence ; l’attrait du vide retire de l’oubli certaines traces, dans la crainte de les voir s’effacer (elles subsistent pourtant à force d’effacement) ; la différence indifférente demeure : « le souvenir était ce mouvement d’attrait qui la faisait venir elle-même, sans autre souvenir que cette différence indifférente »[5]. Dans la zone de l’attrait se glissent les différences et cependant elles ne charment qu’en communiquant secrètement avec l’indifférence. Pourquoi ne pas rendre éclatante et visible leur complicité ? Pourquoi ne pas accepter la présence de ce qui dit l’essence même de toute absence ? Seul l’attrait du vide délivre la parole silencieuse, délie et attache à la fois la différence ouverte et l’indifférence cachée ; n’allez pas crier : la différence sous le regard de l’attrait est de connivence avec l’indifférence ; en vous taisant, vous stimulerez leur alliance : « si elle différait de parler, cette différence maintenait ouverte la place où venait sous l’attrait la présence indifférente qu’il lui fallait, sans se laisser voir, rendre chaque fois visible. Laissant venir à la présence cette différence indifférente »[6]. L’attrait est ce qui est en attente ; à l’état latent se creuse la différence, s’accentue l’instant de la nuance ; et comment être habité par la différence, si l’on n’a pas encore senti l’indifférence ? Chaque différence se nourrit d’une sourde et virtuelle indifférence. Reconnaître une personne entre mille, c’est choisir – comme en passant – celle qui se distingue, par son indifférence. L’attente, l’oubli (la différence, l’indifférence) : « dans l’attente où il n’est plus rien qui puisse différer. L’attente est la différence qui a déjà repris tout différent. Indifférente, elle porte la différence »[7]. Dans quel temps sommes-nous ? Les attraits nous stimulent et le vide nous égare, nous procure une durée formée d’instantanés (la douce continuité est complétée par une rigide discontinuité). L’intuition du vide est un plein, et celle du plein un vide. De même que les espaces indifférents sont contigus et pourtant parallèles, le temps du vide, le temps de l’attrait se dressent dans une stricte intimité et avec un écart infini, absolu (en un rapprochement approché) : « d’abord l’intimité, d’abord l’ignorance de l’intimité, d’abord le côte à côte d’instants s’ignorant, se touchant et sans rapport »[8]. Le temps, fait d’instants, sans prévision et sans retour, sans l’avenir et presque sans le passé (temps quasi cartésien), se hérisse d’attraits présents (qui évoquent toutefois une absence) et se montre sous son jour décanté : l’attente (qui suggère la présence d’une durée et l’absence de l’objet, qui détourne l’attention des futilités de l’espérance et l’arrête devant des choses à contempler, auxquelles il est intéressant de penser). Le temps de l’attente se vit dans le présent et comme la plupart du temps le présent s’absente, une attention se dégage, hantée par l’indifférence et l’attrait : « le temps vide, sans projet, est l’attente qui donne l’attention »[9]. Le jeu de l’attention reprend ses droits dans l’espace de la fascination ; l’attente vogue, se déplace infiniment ; l’attention se porte directement sur le point culminant de l’attrait ; l’attente, dessaisie par le temps, se saisit de l’attention pour atteindre le lieu de l’attrait : « par l’attention, il dispose de l’infini de l’attente qui l’ouvre à l’inattendu, en le portant à l’extrême limite qui ne se laisse pas atteindre »[10]. Si l’attrait attire, c’est parce qu’il ne se laisse pas atteindre ; le vide se dérobe ; dans ce cas, l’attente pourchasse l’oubli, comme la vie attend d’être chassée par la mort. L’attente de la mort oublie la mort ; l’attente s’oublie ; l’attente est indifférente : « il attend la mort, dans une attente indifférente à la mort »[11]. Qu’arrive-t-il à l’attente ? I1 ne lui arrive rien, seulement l’oubli. Auparavant une certaine mémoire fonctionne (un certain processus inconscient) et il y est dit quelque chose ; on y parle en silence ; mais qui parle ? la voix de l’indifférence. Du vide, la voix de la neutralité a surgi ; personne ne la réclame, qui en parle ? Attirée par l’absence de répondant, la voix du vide s’interroge et récite l’inconscient de l’oubli ; personne ne prend en charge une mémoire impersonnelle, qui parle, sinon la voix de l’oubli ? Et ce qui se dit impersonnel n’a rien à dire : cela raconte ce qui n’appartient à personne. Cela, en disant, récite la différence indifférente (l’attente, l’oubli) : « alors s’éveille le souvenir impersonnel, le souvenir sans personne qui nous tient lieu d’oubli »[12]. En s’égarant dans le désert de l’oubli, l’attente attire à son tour l’oubli dans un vide dont les attraits peuvent émouvoir ; mais l’oubli est indifférent à l’oubli ; si l’attrait du vide dessine le merveilleux espace de la fascination, l’entrée dans l’oubli peut irrémédiablement et sans merveille conduire à une sorte de néant, comme si le silence et l’indifférence recouvraient alors son effacement. L’histoire de l’oubli est simple, sans histoire (hors du temps, tout en l’ayant traversé). L’oubli n’a plus l’attrait de l’attente, il a les traits de la mort ; la belle attente se métamorphose en un oubli sans couleur et sans vie : « croyez-vous que ce qui est perdu dans l’oubli soit préservé dans l’oubli de l’oubli ? – Non, l’oubli est indifférent à l’oubli. – Alors, nous serons merveilleusement, profondément, éternellement oubliés ? – Oubliés sans merveille, sans profondeur, sans éternité »[13]. Avant d’être ensevelie par l’oubli, l’attente recule l’échéance : elle se fait attendre. Elle revendique une ouverture sur le vide, elle prolonge le silence, elle double le temps de l’attente. L’attente use de son droit de durer. Elle se masque son impatience en suscitant une plus longue interrogation, sans penser au temps infini de la réponse ; elle vit présentement sa persévérance ; elle remplit son devoir ; mais sans en avoir l’air, elle augmente l’attente : « par l’attente, chaque affirmation s’ouvrait sur un vide et toute question se doublait d’une autre, plus silencieuse, qu’il aurait pu surprendre »[14]. Qui nous assure que l’histoire de l’attente est un arrêt, une façon de durer longuement ? Nous savons que l’oubli dédaigne l’histoire, l’investit, la dénature ; laisserait-il l’attente entamer une histoire ? Pourquoi ne pas insuffler un vide originel, un oubli primordial, dans l’attente, sans qu’elle s’y attende (à ses débuts) ? Avec l’oubli, l’attente ne peut plus durer, et son histoire, commencera-t-elle seulement ? « Du dehors, il aurait voulu qu’on vît mieux ce qu’il en était : au lieu du commencement, une sorte de vide initial, un refus énergique de laisser l’histoire débuter »[15]. Le temps sans histoire décrit l’espace d’une attente qui piétine (parce qu’elle n’a guère amorcé sa durée). Pourtant l’attente se déroule, sans trop sentir le poids ou la légèreté de sa trajectoire ; elle mime l’espace, elle se plie à ses contours et ses détours. L’attente s’oublie pour ressembler à quelque chose de grand, de compliqué, à une invention (nullement au courant de ses perfections et défectuosités), à un objet d’artifice (auquel échappe toute finalité) ; un espace d’attente, d’oubli, sans durée : « partout la terrible attente devenue, par suite de la suppression de tout but et du temps lui-même, une machine maudite dont le mécanisme avait pour unique fonction de mesurer dans une exploration silencieuse la course infinie et inutile de ses diverses pièces »[16]. Expulsé de l’attente, environné par l’oubli, l’attrait survit (puisqu’il parle) mais il tourbillonne dans le vide, il s’interroge en passant, il suit le mouvement de ce qui demeure (son existence) ; il n’est pas trop inquiet, il sait seulement qu’il n’a pas à s’inquiéter. L’attrait du vide, en dehors des moments de fascination (et d’indifférence passionnée, comme nous le verrons plus loin), écoute l’infinie répétition de l’absence d’histoire, le ressassement éternel de la parole cernée par le silence, l’incroyable agitation au sein de l’insignifiant ; les forces se dépensent sans songer à leur faiblesse ; l’histoire est vide et il s’y passe presque quelque chose : « c’était une histoire absolument vide d’événements, vide au point que tout souvenir et toute perspective en étaient supprimés, et cependant tirant de son absence glaciale son cours inflexible qui semblait tout emporter d’un irrésistible mouvement vers une catastrophe imminente. Qu’allait-il donc se passer ? Elle n’en savait rien et elle n’essayait même pas de le savoir puisqu’il n’y avait pas d’événement possible »[17]. Comment l’attrait du vide peut-il mener si bas ? Comment parvient-il à happer, à persuader de la vanité de l’attente ? Comment fait-il oublier ? Comment oublie-t-on l’oubli ? N’est-il pas possible de sauver grâce à l’attrait quelque passion voire quelque sublime indifférence ? Sommes-nous immanquablement possédés par le vide ou le rien ? Ne se passe-t-il vraiment rien ? « L’essentiel est que justement il n’y a rien à en dire, il ne se passe rien, il n’y a rien »[18]. L’attrait du vide, s’il nous fait buter désormais sur un rien, nous a engagé dans les espaces de l’attente et de l’oubli (intervalle sentiment d’indifférence-état d’indifférence), peut-être nous mènera-t-il encore plus loin, peut-être nous débattrons-nous davantage.

b) L’attrait ou le vide

Alors que dans l’attrait du vide, un jeu s’instaure entre le vide et l’attrait, dans la perspective de Cioran le vide (l’indifférence) se sépare radicalement du monde de l’attrait. Blanchot, en premier lieu, mêle le vide à la plénitude de l’attrait ; il creuse ainsi les différences, révélatrices de l’indifférence ; il tisse des fils qui lient les êtres sans oublier de brouiller leurs rapports ; l’écart, la distance, la différence, le vide sont là pour rapprocher et éloigner à la fois l’attente et l’oubli. Aussi le lieu de séparation et de rencontre permet d’articuler par exemple deux formidables instances indifférentes : la vision et la parole ; elles se parlent et se regardent, sans se voir ni s’entendre ; le vide produit et détruit le différend, coupe les amarres et signale l’indifférence : « voir, oublier de parler ; parler, épuiser au fond de la parole l’oubli qui est l’inépuisable. Ce vide entre voir et dire, où ils sont portés illégitimement l’un vers l’autre »[19]. De même, et nous pouvions le prévoir, l’attrait du vide, la possibilité du vide fonde le discours, comme si maintenant la parole à son tour était divisée, creusée par le vide. La présence du vide n’est pas seulement nécessaire entre deux termes comme voir et dire, elle s’incruste dans chaque terme pour le consolider tout en le minant. Le vide est à l’origine du langage ; le discours sort du néant et parle pour ne rien dire ; l’entrelacement du plein et du vide n’est surtout pas dialectique, il est indifférent, il est un rien (qui renvoie peut-être à un autre attrait du vide) : « le langage ne commence qu’avec le vide ; nulle plénitude, nulle certitude ne parle ; à qui s’exprime, quelque chose d’essentiel fait défaut. La négation est liée au langage. Au point de départ, je ne parle pas pour dire quelque chose, mais c’est un rien qui demande à parler, rien ne parle, rien trouve son être dans la parole et l’être de la parole n’est rien »[20]. Nous avons insisté sur l’attrait du vide parce qu’il définit en un premier temps chez Blanchot un nouvel espace de déploiement de l’indifférence, un curieux mélange de vide happé par l’attrait et de plein qui s’engouffre dans le vide ; la fascination étreint le vide, le vide attire la fascination ; le sentiment de l’indifférence gagne l’état d’indifférence, l’état de vide remplit le sentiment du vide ; l’attente attend l’oubli, l’oubli oublie l’attente. Cioran, au contraire, ne dilue pas les sentiments et leur absence ; il ne voit pas la mort de la vie, ni l’existence de la mort ; il envisage la froide et radicale différence : d’un côté l’indifférence, de l’autre l’existence et sa tentation, l’intensité et son action, la chute et son péché, le progrès et son histoire. Le temps de la passion (qu’elle apparaisse déchaînée ou non) et de la croyance (présentée ou non dogmatiquement) est en opposition flagrante avec la tranquille assurance des époques éprises de vacuité. La fixation sur une idée, le parti pris de sauver l’homme, engendrent les stupides violences d’une humanité parlant au nom de l’homme ; seuls les esthètes, les sceptiques et les paresseux échappent à cette avalanche de croyances et de positions : « que l’homme perde sa faculté d’indifférence : il devient assassin virtuel »[21]. Neutraliser les idées et les passions, comprendre leur fluidité, c’est verser dans le rien qui est en nous : la nullité du vide, aux antipodes d’une vie douée de sens, nous envahit. Où s’aventurer ? Où aller éprouver le flottement de l’indifférence ? « J’ai cherché la géographie du Rien, des mers inconnues, et un autre soleil – pur du scandale des rayons féconds –, j’ai cherché le bercement d’un océan sceptique où se noieraient les axiomes et les îles, l’immense liquide narcotique et doux et las du savoir »[22]. Pourtant devant le carnage réactif et l’assoupissement actif, Cioran s’inquiète : n’est-il pas préférable de s’engager dans le rien (au sens de négatif) plutôt que dans la mort ? Cette hésitation est constante chez Cioran : après avoir dressé le tableau des deux modes antagonistes d’exister (la vie sensée, remuante et l’indifférence), il prend peur. N’y a-t-il pas à attendre quelque chose ? La neutralité, étant pire que rien, ne faut-il pas tenter l’attente ? L’oubli, même s’il appelle, peut attendre. Cioran se retire de la neutralité cadavérique et implore autre chose que l’inertie de la dépouille mortelle : « nous attendons tout – même le Rien – plutôt que d’être réduits à une suspension éternelle, à une condition de divinité neutre ou de cadavre »[23]. Bien entendu, Cioran, après avoir précisé l’état de décomposition de la société ne désire pas s’y replonger. I1 situe les deux faces mortelles de notre histoire : l’attrait en décomposition, le vide indifférencié. Prêt à choisir le vide qui ne l’attire pas, il attend l’attrait qui va le vider : alternative somme toute douloureuse. Blanchot, pour sa part, compose avec le vide et l’attrait. I1 recherche les équivalents du vide dans le monde de l’attente ; pour lui, l’imaginaire fait le vide comme la mort ; l’image, la dépouille ; le cadavre : « l’indifférence de cette place, le fait qu’elle est pourtant une place quelconque, devient la profondeur de sa présence comme mort, devient le support de l’indifférence, l’intimité béante d’un nulle part sans différence, qu’on doit cependant situer ici »[24]. L’image, le cadavre : la neutralité et l’incroyable. L’image dépouille, l’image est un rien qui va nulle part et partout, 1’image abstrait, l’image se vide, l’image s’identifie à tout. Le cadavre ressemble à 1’image : tous deux ressemblent à la ressemblance, tous deux reproduisent le rien inhabituel. Fugitives et laissant des traces : l’image, la dépouille. « Et si le cadavre est si ressemblant, c’est qu’il est, à un certain moment, la ressemblance par excellence, tout à fait ressemblance, et il n’est rien de plus. I1 est le semblable, semblable à un degré absolu, bouleversant et merveilleux. Mais à quoi ressemble-t-il ? À rien »[25]. Blanchot et Cioran, bien que rassemblant les mêmes images et les mêmes cadavres, diffèrent quant à la conduite de l’indifférence : ils ne se ressemblent pas, des nuances les séparent. Cioran sait écarter vivement les prétentions à la nouveauté, reconnaître la répétition d’un certain essentiel ; bref, pour lui le progrès est une illusion : nous ne sommes que des épigones. L’histoire, qui ne marche pas dans une direction déterminée, semble hachurée : les intervalles plus ou moins longs que notre regard veut bien mesurer reflètent à la fois une indépendance et une indifférence ; chaque segment ne vaut pas plus qu’un autre : l’étonnant serait qu’une civilisation ait « mieux » vécu ! Les époques et cultures sont autres (sans comparaison) et semblables (quant à leur découverte de l’essentiel) : on ne doit pas inférer la moindre nouveauté, car (pour le moins) toute comparaison en ce domaine est déjà absurde. En résumé, « chaque époque est parfaite en elle-même – et périssable »[26]. L’hésitation de Cioran entre le vide et l’attrait fait donc qu’il choisit tantôt l’un, tantôt l’autre. I1 se prononce manifestement pour la vacuité quand il avance : « à des degrés divers, tout est pathologique, sauf l’Indifférence »[27]. Son attitude est déconcertante, comment l’expliquer ? Admettons que selon les moments, les états d’esprit et toute une série de facteurs plus ou moins déterminables, les situations changent et restent aussi semblables : la facilité et la fluidité du changement est une garantie de son immutabilité ; trop changer égale ne pas changer. Des exemples : « je suis de bonne humeur : Dieu est bon ; je suis morose : il est méchant ; indifférent : il est neutre »[28]. La source de la conjugaison de l’indifférence et de la pluralité réside dans le vieux paradoxe de l’esprit un et multiple. I1 est en définitive plus raisonnable de poser une indifférence et un pluralisme que de se précipiter dans les impasses dialectiques. En ce sens, s’il faut à tout prix expliquer le balancement de Cioran, il suffit de dire que dans son cas, le passage par l’indifférence l’attire (« tout est valable – et tout n’a aucune importance »[29]) et le repousse (« le taoïsme m’apparaît comme le premier et le dernier mot de la sagesse : j’y suis pourtant réfractaire »[30]). I1 ne faut pas dissimuler outre mesure la fondamentale irrésolution qui fait pencher Cioran tantôt dans un camp tantôt dans l’autre : nier l’histoire, la mettre entre parenthèses, n’empêche pas qu’elle se débatte et qu’elle nous entraîne dans ses convulsions ; précisément l’esprit qui fait surgir l’indifférencié (pour Blanchot, l’imaginaire qui crée des espaces de mort), se constitue en un noyau, en un sujet, en une substance. Cioran, après les fameuses critiques humienne et nietzschéenne de la subjectivité, bute à nouveau sur l’indéracinable Moi ; son irrésolution provient du combat quotidien qu’il mène contre lui-même ; et s’il assimile l’indifférencié à une unité – qui, à notre avis, conviendrait mieux au Moi –, néanmoins il décrit le lieu de son incertitude : « la philosophie moderne, en instaurant la superstition du Moi, en a fait le ressort de nos drames et le pivot de nos inquiétudes. Regretter le repos dans l’indistinction, le rêve neutre de l’existence sans qualités, ne sert de rien ; nous nous sommes voulus sujets, et tout sujet est rupture avec la quiétude de l’Unité »[31]. Cette explication est plus ou moins essentielle, mais elle a l’avantage d’ancrer la grande hésitation qui habite Cioran : découvreur de l’indifférence, il lui résiste. I1 va et vient : l’attrait ou le vide. Après les considérations d’ordre psychologique, 1’histoire confirme l’existence d’une distance entre nous et l’indifférence (souvent synonyme d’indifférencié). Là encore Cioran avoue d’abord la présence de cet écart : « nés par un acte d’insubordination et de refus, nous étions mal préparés à l’indifférence »[32]. Ensuite il nie presque la possibilité de cet écart, favorisant cette fois-ci l’indifférence : « nous étions faits pour végéter, pour nous épanouir dans l’inertie »[33]. En fait ces déclarations ne sont guère contradictoires, elles traduisent un embarras actuel (la lutte entre le vide et l’attrait) : « l’absence, qui eût dû être un devoir et une hantise, nous y avons substitué l’événement »[34]. Et nous voilà au cœur des doutes de Cioran. I1 distingue, à juste titre, le douteur et le négateur. Ce dernier joue le jeu de la vérité, il nie au nom d’une affirmation qui lui est propre ; au contraire, le sceptique, au doute infini, détruit toute affirmation et ne cherche pas à affermir cette destruction : « le drame du douteur est plus grand que celui du négateur, pour la raison que vivre sans but est autrement malaisé que de vivre pour une mauvaise cause. Or, de but, le sceptique n’en connaît aucun : tous étant également fragiles ou nuls, lequel choisir ? La négation en échange équivaut à un programme »[35]. La réalité extérieure puis la raison négatrice sont mises en doute, rien n’échappe à cette suspension du jugement, pas même le jugement suspendu : « alors qu’on nie toujours au nom de quelque chose, de quelque chose d’extérieur à la négation, le doute, sans se prévaloir de rien qui le dépasse, puise dans ses propres conflits, dans cette guerre que la raison se déclare à elle-même lorsque, excédée de soi, elle attente à ses fondements et les renverse, pour, libre enfin, échapper au ridicule d’avoir à affirmer ou à nier quoi que ce soit »[36]. Le doute se met en question sans toutefois tomber dans le piège de l’interrogation à tout prix (puisque rien ne vaut la peine ou tout se vaut) ; souvent, le sceptique s’abstient plutôt que de prendre un parti et d’en négliger d’autres ; bref, l’indifférent ne poursuit aucune vérité : « “pourquoi ceci plutôt que cela ?” – il adoptera cet antique refrain des douteurs, toujours corrosif, qui n’épargne rien, même pas la mort, trop tranchante, trop assurée à son gré »[37]. Cioran est parfaitement immobilisé jusqu’en son doute, il hésite entre le monde du vide et celui de l’attrait, entre le flou de l’indifférence ou le flottement de l’indéterminé et le champ de l’expérience sensible, limité mais passionnant semble-t-il, douloureux mais ouvert à la vie. Cioran isole les deux pô1es d’attraction, choisit l’un ou l’autre, paraît exclure l’un puis l’autre, se détermine pour l’un et l’autre. Pour notre part, nous laisserons Cioran face à son propre différend, pour donner la parole à l’autre indifférent. Conservons l’image d’un Cioran en suspens, d’une indifférence en péril, d’un point d’interrogation embarrassé pour avoir choisi à l’avance sa réponse : « il est paradoxal et peut-être malhonnête de faire le procès de l’Indifférence, après l’avoir pressée pendant longtemps de nous accorder la paix et l’incuriosité du cadavre. Pourquoi reculons-nous quand elle commence enfin à s’exécuter et qu’elle conserve pour nous toujours le même prestige ? N’est-ce point une trahison que cet acharnement contre l’idole que nous avons le plus vénérée ? »[38]. L’attrait ou le vide ? Cette question est déjà dépassée puisque Blanchot se propose de doubler l’attrait du vide d’un indifférencié, de couvrir l’espace de la fascination d’un espace de la neutralité.

c) L’attrait et le vide

On ne se défait pas de l’attrait comme on abandonne la passion d’un jour. On se surprend à rencontrer l’attrait là où l’on attendait le vide. Le vide de l’attrait c’est la présence pleine et passionnée de l’indifférence. La passion de l’attrait suscite l’indifférence du vide. L’attrait et le vide, la passion et l’indifférence, le sentiment et l’absence de sentiment. Comment ne pas sentir cette existence unique de l’indifférence au sein d’une imagination exaspérée par la passion ? Pourquoi ne pas faire coïncider les extrêmes ? « I1 n’y avait pour lui qu’un seul vrai poison, l’amour, qu’une amitié, l’amour, qu’une seule indifférence, l’amour »[39]. Quand la plénitude commence à ressembler à la vacuité, quand l’indifférence appelle un au-delà de la passion, quand l’attrait est encore plus vide que le vide ou ce dernier plus attirant que l’attrait, l’illimité bouscule les limites et renverse les perspectives, les forces sont neutralisées dans les grands espaces et exaltées dans les impasses ; la rivalité de l’indifférence et de la passion est infinie : qui poussera l’autre dans le gouffre de l’être ou du néant ? Le départ de la course pour l’attrait et le vide est donné : « plus inhumaine, plus étrangère, plus froide que l’impassibilité, cette passion qui n’était chauffée que par elle, qui était faite de la mort du soleil, plus insensible que l’indifférence cette sensibilité inexorable qui était prête à faire de la tendresse le commencement d’une terrible destruction »[40]. Pourtant il reste à identifier l’objet de l’attrait et du vide. Un des signes qui permet la connaissance est l’état de repos, auquel, on le suppose, aboutit l’affrontement de l’attrait et du vide. Dans la paix, on lit la guerre ; dans la tranquillité on voit les beaux traits d’un visage, la même immobilité des rivaux. I1 y a un moment inégalé où l’attrait et le vide composent, se dénudent et se recouvrent silencieusement : le sommeil étend sa noble caresse sur les guerriers désarmés. L’amour, l’indifférence : le sommeil. « C’était bien l’amour, ce sommeil. C’était bien l’indifférence »[41]. Comment apaiser notre soif d’explication ? Peut-on réellement concevoir que l’attrait et le vide se remplacent, se complètent, se superposent ? Avant de continuer à rendre compte de leur étrange entrelacement, essayons de comprendre pourquoi ils s’attendent et s’oublient l’un l’autre. D’abord dans le non-être du vide retentit l’écho de l’attrait, et comme s’il fallait combler une lacune, la passion chemine après maint détour vers un point d’appel, inaccessible, particulièrement inexistant. La passion emprunte les voies les plus indirectes pour s’emparer de ce vide qui pourrait faire son orgueil ; dans cette aventure, rien de systématique, rien de dialectique, seulement une issue désespérée pour des passions chargées d’attrait et de vide. La conquête du point sublime n’est pas une fin en soi, elle est le destin de tout sentiment qui traverse les phases du terrible interdit et de la subtilité voilée. La passion se consume dans un air confiné mais pur : « le mot non-être, dans sa forme desséchée et ascétique, appelait les grands secrets souterrains qui ne peuvent se consommer que dans les tragiques passions défendues »[42]. Une simple interpénétration n’explique pas le débordement et l’infinitude des sentiments mêlés à l’indifférence, d’autant plus que les lois et les mesures habituelles sont transgressées. L’indifférence inaugure une législation où seule compte « non pas la mesure qui limite, mais la mesure qui mesure en réservant l’illimité »[43]. Déjà nous concevons que des sauts, des épanchements, des décolorations de sentiments se produisent au contact de l’indifférence qui renforce ainsi la gamme des sentiments ; l’absence de sentiment déteint sur chaque sentiment : admirer, mais admirer avec indifférence ? Dans le froid du vide se réchauffent et explosent les violences, les désirs, les attraits. L’indifférence accentue les sentiments, l’indifférence est l’espace où se gravent les passions ; l’attrait du vide ne fascine déjà plus, l’attrait et le vide se neutralisent ; dans l’espace de la neutralité se côtoient les décisions, les conduites, les sensations les plus contraires : « au sein de l’indifférence elle brûla d’un seul coup, torche complète, avec toute sa passion, sa haine pour Thomas, son amour de Thomas »[44]. L’indifférence devient peu à peu un indifférencié : des choses s’y passent indifféremment. Maintenant les contraires baignent dans un milieu où les différences – étant tellement autres – se ressemblent. L’espace de l’indifférence, de la neutralité (la nuit, le silence, la solitude) n’est pas une manière apaisante, une sorte de solution pour résoudre le conflit des passions, il se tient là toujours présent et toujours absent. I1 nous enveloppe et nous délivre de nos tourments. I1 tire sa puissance de rien et il est faible quand il veut communiquer sa force, au grand jour. Comment ne pas être sensible à cette insignifiance qui peut tellement pour nous, à ce néant qui constitue, sans douleur, et presque dans la joie, la chair de nos désirs ? « Tout ce qu’Anne aimait encore, le silence et la solitude, s’appelait la nuit. Tout ce qu’Anne détestait, le silence et la solitude, s’appelait la nuit. Qu’il était agréable de pouvoir se servir indifféremment du verbe aimer, du verbe détester et de les prendre tous deux pour synonymes de l’indifférence. Nuit absolue où il n’y avait plus de termes contradictoires, où ceux qui souffraient étaient heureux, où le blanc trouvait avec le noir une substance commune »[45]. Peut-on oublier, peut-on attendre le moment où l’attrait et le vide coexistent ? Que signifie une indifférence identique au désir ? Saurons-nous désormais différencier espace de la fascination et espace de la neutralité ? Comment reconnaître un sentiment si son absence en dit plus long encore ? Décidément l’indifférence, quand elle entre résolument dans la neutralité, écarte les limites, réduit l’illimité, embrase le vide, fige l’attrait ; bref, elle brouille, exalte et anéantit les sentiments. Elle va jusqu’au point où l’on désire qu’elle n’aille pas. Elle nous surprend (elle indique en passant notre incompétence : pris constamment en flagrant délit, nous ne réagissons plus). L’indifférence, le vide passionnent l’attrait, le désir. Expérience-limite : « son visage, d’instant en instant plus beau, finit par établir l’absolue indifférence comme l’appel suprême du désir »[46]. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, l’indifférence jongle avec les sentiments. Le vide attire la passion, la passion du vide se vide jusqu’à la passion, l’absence de passion est le signe d’un vide infini de passion. L’attrait et le vide. De quel côté au juste sommes-nous ? Désir suprême, indifférence absolue. « Je pénètre au cœur de la fureur amoureuse dans le vide où plus rien n’est sensible. Dans l’absence de passion et d’indifférence, je suis dans la passion et l’indifférence même. Absence absolue de désir »[47]. L’état de vide, sans le moindre désir, ouvre une immense brèche dans le monde de l’attrait, et jaillissent de violents et fermes sentiments mais aussi des passions ternes et froides. Si avec l’attente, l’oubli (sentiment du vide, état de vide ; sentiment de l’absence de sentiment, absence de tout sentiment) nous passions insensiblement d’un sentiment à un autre jusqu’à ce que le dernier s’éteigne, maintenant l’attrait et le vide nous déconcertent par la convergence, l’abolition, la fulguration des sentiments. Bien sûr il est heureux que la machine s’enraye, que l’on constate l’absence totale de sentiment, mais avant cet angoissant anéantissement, nous avons tout le temps pour envisager cette absence, pour la ressentir, pour l’expulser, pour l’appeler ; pour l’aimer et la maudire. L’indifférence nous joue des tours : « alors que tout à l’heure je ne sentais rien, éprouvant seulement chaque sentiment comme une grande absence, c’est maintenant dans l’absence complète de sentiment que j’éprouve le sentiment le plus fort »[48]. Sentiment de l’absence, absence de sentiment, nous ne situons plus les contraires dans ce ballet intime des sentiments ; nous attendons patiemment qu’une cassure se produise, que cesse ce tourbillon ; l’absence ne lâche guère : « absent de cette absence, je me recule infiniment. Je perds tout contact avec l’horizon que je fuyais. Je fuis ma fuite. Où est le terme où je m’arrêterai ? Déjà le vide où j’étais tout à l’heure m’apparaît comme un monstre de plénitude »[49]. L’attrait et le vide, la présence et l’absence, la vie et la mort. Une subite absurdité balaie mes sentiments, mon absence de sentiments, mon indifférence, mon sentiment de l’absurde, mon indifférence : « quelque chose de totalement absurde me sert de raison. Je me sens mort – non ; je me sens, vivant, infiniment plus mort que mort »[50]. S’il faut rester en vie, et dans la passion de l’indifférence, le recours aux sentiments de l’absence est de rigueur : l’attrait et le vide. Glisser peu à peu de l’espace de la fascination à celui de la neutralité, d’une absence à une autre, d’un vide à l’attrait d’un autre vide. Si nous prenons davantage parti pour la nuit, l’invisible, le silence, l’inouï, le rien, l’intact, l’inexistence, nous traverserons aisément le corps de celui que l’on nomme Thomas l’obscur. Comment appeler celui qui n’existe pas, « l’homme qui, à la façon de l’homme-canon, porte les épithètes ridicules d’homme-néant, d’homme-absence, et dont pourtant la mort est inimaginable ? »[51]. Comment interrompre la chute dans le gouffre ? L’attrait du vide multiplié par l’attrait et le vide, ne trouverait pas un moment d’équilibre ? L’épopée de l’absence se creuse indéfiniment. Vient aussi le temps de la chute libre (aux gestes amples et périlleux) : « ajouter indéfiniment, absurdement, l’absence à l’absence et à l’absence de l’absence et à l’absence de l’absence de l’absence, et ainsi avec cette machine aspirante faire désespérément le vide. À cet instant commence la vraie chute, celle qui s’abolit elle-même, néant sans cesse dévoré par un néant plus pur »[52]. De l’indifférence passionnée à l’absence, on devine la présence théorique d’un langage de la fiction ; qui opère ou qu’est-ce qui opère l’absence ? L’homme, son esprit, une des facultés de l’esprit (une opération mentale). Pour Blanchot cette absence se rencontre à tous les niveaux, en particulier dans le langage. Et l’imagination est à l’œuvre : « son mouvement est de poursuivre et d’essayer de se donner cette absence même en général et non plus, dans l’absence d’une chose, cette chose, mais à travers cette chose absente, l’absence qui la constitue, le vide comme milieu de toute forme imaginée et, exactement, l’existence de l’inexistence, le monde de l’imaginaire, en tant qu’il est la négation, le renversement du monde réel dans son ensemble »[53]. L’absence, même pour l’écrivain, renvoie à un espace de la fascination, marqué en particulier par l’absence de temps. Mais ce jeu des présences et des absences s’effectue sur un mode indifférent, c’est-à-dire surprenant et quotidien, fascinant et insignifiant. L’œuvre, essentiellement solitaire, essentiellement dans l’espace de la fascination et de l’absence, s’entrouvre à une neutralité affirmée, qui par son impersonnalité demande un recommencement. Avant de sombrer dans la répétition, l’écriture s’affirme dans l’absence, portée par une indifférence opposée aux processus systématiquement naturels : « le renversement qui, dans l’absence de temps, nous renvoie constamment à la présence de l’absence, mais à cette présence comme absence, à l’absence comme affirmation d’elle-même, affirmation où rien ne s’affirme, où rien ne cesse de s’affirmer, dans le harcèlement de l’indéfini, ce mouvement n’est pas dialectique »[54]. L’espace de la fascination se double d’un espace de la neutralité, le langage descend encore quelques paliers indifférents ; l’absence comme présence, la neutralité comme parole, la solitude comme fascination, le regard comme cécité : nous reconnaissons l’indifférenciation et l’impersonnalité de l’indifférence. Directement indirecte, la neutralité s’impose, surtout quand l’attrait du vide (la fascination) lui prête sa présence, sa vitalité, son intimité : « la fascination est fondamentalement liée à la présence neutre, impersonnelle, le On indéterminé, l’immense Quelqu’un sans figure. Elle est la relation que le regard entretient, relation elle-même neutre et impersonnelle, avec la profondeur sans regard et sans contour, 1’absence qu’on voit parce qu’aveuglante »[55]. La neutralité parle et pourtant seul le silence lui convient ; l’espace littéraire à travers sa fiction et son irréalité, sa poésie et son cri silencieux, est dépossédé de sa propension à mettre en avant une personne, une histoire, un héros mais on y parle de quelque chose sans nom, de quelqu’un sans visage. Parce qu’on y parle, on y répète le même silence. L’indifférence vogue alors dans l’illimité des grands espaces et dans les limites de la solitude (du journal intime, par exemple) : « quand la neutralité parle, seul celui qui lui impose silence prépare les conditions de l’entente, et cependant ce qu’il y a à entendre, c’est cette parole neutre, ce qui a toujours été dit, ne peut cesser de se dire et ne peut être entendu. Cette parole est essentiellement errante, étant toujours hors d’elle-même. Elle désigne le dehors infiniment distendu qui tient lieu de l’intimité de la parole »[56]. Mais avant d’écouter vraiment la voix de la neutralité, résumons les étapes du parcours attrait-vide (attrait du vide, attrait ou vide, attrait et vide) ; l’espace de la fascination avec ses passions n’est jamais complètement investi par l’espace d’une rigoureuse neutralité : « ici, ce qui parle au nom de l’image, “tantôt” parle encore du monde, “tantôt” nous introduit dans le milieu indéterminé de la fascination, “tantôt” nous donne pouvoir de disposer des choses en leur absence et par la fiction, nous retenant ainsi dans un horizon riche de sens, “tantôt” nous fait glisser là où les choses sont peut-être présentes, mais dans leur image, et là où l’image est le moment de la passivité, n’a aucune valeur ni significative ni affective, est la passion de l’indifférence »[57]. Nous voyons à quel point chez Blanchot l’imagination, le langage, l’indifférence associent l’attrait et le vide. On peut dégager à ce stade une première délimitation de l’indifférence chez Blanchot et Cioran. Pour ce dernier, une offensive contre de nombreuses institutions et valeurs en place accompagne la secrète diffusion de l’indifférence. Ainsi, la philosophie devrait discréditer les efforts des poursuivants de la vérité, tant ce qui est en balance n’est pas la détermination du vrai ou du faux mais la nécessité d’une croyance assurant notre survie ; et Cioran ne peut que reprendre les diverses critiques nietzschéennes portant aussi bien sur la croyance que sur la subjectivité ou le nihilisme. L’illusion foncière du chercheur de vérité réside dans son désir de se sentir rassuré, préservé, bref en sécurité (posséder la vérité signifie avoir des points d’appui, adhérer à de fermes résolutions) : « pour vivre, pour seulement respirer, il nous faut faire l’effort insensé de croire que le monde ou nos concepts renferment un fond de vérité. Dès que, pour une raison ou une autre, l’effort se relâche, nous retombons dans cet état de pure indétermination où, la moindre certitude nous apparaissant comme un égarement, toute prise de position, tout ce que l’esprit avance ou proclame, prend l’allure d’une divagation »[58]. De même toujours au niveau de l’attrait et du vide on définit une indifférence, dans l’affrontement des forces de vie et de mort : « chacun doit payer pour la moindre atteinte qu’il porte à un univers créé pour l’indifférence et la stagnation ; tôt ou tard il se repentira de ne l’avoir pas laissé intact »[59]. Si Cioran semble ici opter pour le vide (comme nous l’avons signalé lors de son balancement entre l’attrait ou le vide), il ne faut déjà plus lire sa proposition dans la perspective d’un choix ou d’une découverte du vrai mais dans l’intime coexistence de l’attrait et du vide. À la suite de Blanchot, une nouvelle lecture de Cioran est possible. L’attrait cristallise les positions négatives ou affirmatives vis-à-vis du vide (ou indifférence première). L’embarras total de Cioran éclate alors : l’attrait ou le vide entraînait un choix, l’attrait et le vide marquent une déchirure dans la chair même de l’individu aux prises avec l’histoire : « qu’importe dès lors l’histoire ! Elle n’est pas le siège de l’être, elle est l’absence, le non de toute chose, la rupture du vivant avec lui-même ; n’étant point pétris de la même substance qu’elle, il nous répugne de coopérer encore à ses convulsions »[60]. I1 est hasardeux de rétablir dialectiquement une positivité ou une négativité, l’indifférence sur le palier de l’attrait et du vide est façonnée de pluralité et de réalité. L’attrait et le vide échangent leur vocabulaire, leur joie et douleur, leur effectivité et inefficacité. C’est pourquoi lorsque Cioran dit « point de salut, sinon dans l’imitation du silence »[61], si l’on sait qu’il dénonce la notion de salut, et que la simplification attrait ou vide est à rejeter, il faut interpréter cette sentence dans un lieu où l’attrait et le vide sont enchevêtrés. Comment découvre-t-on la certitude du vide ? « L’âme indifférente et nulle, l’âme désentravée, – comment s’y hausser ? Et comment conquérir l’absence, la liberté de l’absence ? »[62]. Ces questions, dans lesquelles les langages de l’attrait et du vide cheminent parallèlement et se recoupent brutalement, n’ont pas de réponses définitives, passionnées ou désabusées ; elles exposent la tolérance et l’hostilité, le laisser-aller et la rigidité, l’engourdissement et l’attention qui s’entrecroisent dans les régions de l’attrait et du vide sans qu’une notion l’emporte à jamais sur les autres. Comment ne pas déceler des équivoques dans la forte implication de l’attrait et du vide ; ainsi affirmer que « être libre, c’est s’exercer à n’être rien »[63] ou « il n’y a de liberté ni de “vraie vie” sans l’apprentissage de la dépossession »[64], c’est être attiré par le jeu de la liberté et de la vérité (concepts qu’on n’a jamais assez vidés de leur substance) même si l’on sous-entend un complet renversement de la perspective classique. L’attrait et le vide reflètent jusqu’à son plus haut point la collusion sentiment d’indifférence-état d’indifférence (c’est-à-dire l’intervalle de l’attrait du vide) ; et ils ont mené la parole jusqu’à son extrémité, la passion du silence.

d) la voix de la neutralité

Si Cioran et Blanchot sont indifférents, c’est qu’entre autres choses, ils bouleversent l’approche du je pense. La res cogitans de Descartes s’évanouit au profit d’une incertitude immanente, d’une pluralité d’idées, d’un vide (réplique de l’indifférencié) où aucun attrait n’est privilégié ; Cioran, bien que ne reprenant pas la démarche critique de Nietzsche, contrecarre néanmoins le cogito : « pour autant que nous suivons le mouvement spontané de l’esprit et que, par la réflexion, nous nous plaçons à même la vie, nous ne pouvons penser que nous pensons ; dès que nous y songeons, nos idées se combattent et se neutralisent les unes les autres à l’intérieur d’une conscience vide. Cet état de stérilité où nous n’avançons ni ne reculons, ce piétinement exceptionnel est bien celui où nous conduit le doute et qui, à maints égards, s’apparente à la “sécheresse” des mystiques »[65]. Peu importe la justesse de ce propos, seul compte l’état d’esprit indifférent qui l’anime. Blanchot s’attaque à Descartes, mais d’une autre façon, l’existence est mise en cause et non la pensée : je pense, donc je ne suis pas. L’absence comme présence ressurgit, le vide comme attrait m’ouvre à l’existence. En définitive le Je est malmené par l’indifférent : « je pense, dit aussi Thomas, et ce Thomas invisible, inexprimable, inexistant que je devins fit que désormais je ne fus jamais là où j’étais, et il n’y eut même en cela rien de mystérieux. Mon existence devint tout entière celle d’un absent qui à chaque acte que j’accomplissais produisait le même acte en ne l’accomplissant pas »[66]. Mais où nous conduisent de telles considérations ? D’une indifférence encore plus marquée à un espace de la neutralité d’où n’émerge plus qu’une voix impersonnelle. Blanchot en effet, échappe peu à peu à l’attrait de la passion et s’égare dans un nulle part, un langage, une personne, à travers lesquels la neutralité répète inlassablement son indifférence : « ce n’est rien, dit Thomas, prononçant le seul mot qui eût un sens pour lui. Et jouissant de son abandon qu’il ne savait attribuer à l’anéantissement ou à l’indifférence, il garda Anne contre lui »[67]. Si le mot rien a une signification, c’est parce qu’il étend sa neutralité sur toutes les autres paroles. Le discours devient abstrait et blanc, il n’évoque plus rien ; les phrases sont égales ; une ressemblance, une répétition, une indifférence secouent le cours silencieux du langage : « il ne pensait pas qu’une parole eût plus d’importance que l’autre, chacune était plus importante que toutes les autres, chaque phrase était la phrase fondamentale, et pourtant elles ne cherchaient qu’à se rassembler toutes ensemble dans l’une d’elles qu’on aurait pu taire »[68]. Les phrases différentes dans leur indifférence, égales sans égalité, représentent une absence et délaissent déjà l’attrait pour le vide de la neutralité et de la répétition : « cette parole égale, espacée sans espace, affirmant au-dessous de toute affirmation, impossible à nier, trop faible pour être tue, trop docile pour être contenue, ne disant pas quelque chose, parlant seulement, parlant sans vie, sans voix, à voix plus basse que toute voix : vivante parmi les morts, morte entre les vivants, appelant à mourir, à ressusciter pour mourir, appelant sans appel »[69]. Si le silence et la parole s’observent et qu’il en résulte une égalité silencieuse, c’est que l’oubli est proche ; le vide a cédé la place à un vide plus subtil, à une mémoire plus détendue ; on ne porte plus la bonne parole, mais un mince filet de voix parle : « cette parole égale qu’il entend, unique sans unité, murmure d’un seul comme d’une multitude, portant l’oubli, cachant l’oubli »[70]. Blanchot nous fait écouter alors la voix narrative, la voix de la neutralité ; c’est elle qui à travers le récit, neutralise la vie ou établit avec elle un rapport neutre c’est-à-dire qu’une distance (un désintéressé, au sens kantien) rend vaine et indifférente toute signification ou absence de signification. Le I1 narratif, qui a évidemment destitué le Je, tient lieu de vide dans le monde attrayant de l’œuvre : il est impersonnel et il règne jusque dans les personnes qui portent la parole tout au long du récit, qui vivent ce qui leur arrive sur le mode de la neutralité (attente de l’oubli, oubli de l’attente). La voix de la neutralité ne dit rien, elle parle d’un nulle part, d’une extériorité sans distance : « elle est toujours différente de ce qui la profère, elle est la différence-indifférence qui altère la voix personnelle. Appelons-la (par fantaisie) spectrale, fantomatique. Non pas qu’elle vienne d’outre-tombe ni même parce qu’elle représenterait une fois pour toutes quelque absence essentielle, mais parce qu’elle tend toujours à s’absenter en celui qui la porte et aussi à l’effacer lui-même comme centre, étant donc neutre en ce sens décisif qu’elle ne saurait être centrale, ne crée pas de centre, ne parle pas à partir d’un centre, mais au contraire, à la limite empêcherait l’œuvre d’en avoir un, lui retirant tout foyer privilégié d’intérêt, fût-ce celui de l’afocalité, et ne lui permettant pas non plus d’exister comme un tout achevé, une fois et à jamais accompli »[71]. Que la différence-indifférence soit dite par Blanchot ou un autre, peu importe ! Elle appartient à quelques-uns et à presque tous ; elle affirme la différence qualitative, la pluralité empirique et le vide indifférencié. Laissons l’excellent texte de Blanchot dire la neutralité que porte en elle la voix narrative ; que cette voix parle pour nous, presque pour nous tous ! À force de lire l’indifférence, on oublie de la voir ; la voix narrative nous la rappelle, et peut-être que maintenant nous saurons l’écouter : « 1° parler au neutre, c’est parler à distance, en réservant cette distance, sans médiation ni communauté, et même en éprouvant le distancement infini de la distance, son irréciprocité, son irrectitude ou sa dissymétrie, car la distance la plus grande où régit la dissymétrie, sans que soit privilégié l’un ou l’autre des termes, c’est précisément le neutre (on ne peut neutraliser le neutre) ; 2° la parole neutre ne révèle ni ne cache. Cela ne veut pas dire qu’elle ne signifie rien, cela veut dire qu’elle ne signifie pas à la manière dont signifie le visible-invisible, mais qu’elle ouvre dans le langage un pouvoir autre, étranger au pouvoir d’éclairement (ou d’obscurcissement), de compréhension (ou de méprise). Elle ne signifie pas sur le mode optique ; elle reste en dehors de la référence lumière-ombre qui semble être la référence ultime de toute connaissance et communication au point de nous faire oublier qu’elle n’a que la valeur d’une métaphore vénérable, c’est-à-dire invétérée ; 3° l’exigence du neutre tend à suspendre la structure attributive du langage, ce rapport à l’être, implicite ou explicite, qui est dans nos langues, immédiatement posé, dès que quelque chose est dit […] Mais il se pourrait que raconter, ce soit attirer le langage dans une possibilité de dire qui dirait sans dire l’être et sans non plus le dénier – ou encore, plus clairement, trop clairement, établir le centre de gravité de la parole ailleurs, là où parler, ce ne serait pas affirmer 1’être et non plus avoir besoin de la négation pour suspendre l’œuvre de l’être, celle qui s’accomplit ordinairement dans toute forme d’expression. La voix narrative est, sous ce rapport, la plus critique qui puisse, inentendue, donner à entendre. De là que nous ayons tendance, l’écoutant, à la confondre avec la voix oblique du malheur ou la voix oblique de la folie »[72]. La neutralité se fait réalité dans la voix narrative ; elle enjambe du même coup les redondances dialectiques (celles d’une lumière qui manie le clair-obscur) pour se dresser indifférente parmi les différences, pour échapper aux dilemmes, aux alternatives. La neutralité enfin conquise n’affirme ni ne nie (« ni nier, ni croire », dit Lichtenberg), elle parle et étrangement se fait entendre de nous ; et pourtant elle n’émane de presque personne ; et à qui s’adresse-t-elle ? La voix de la neutralité porte, malgré elle, malgré son inexistence. Après les démêlés de l’attrait et du vide, il était urgent que l’on sente la neutralité, au moins l’avons-nous entendue à travers la voix narrative. Pour Blanchot l’aventure de l’attrait et du vide se termine, sur le plan du langage, par l’expérience de la neutralité : l’écriture blanche et absente, traquée par le silence, raconte ce qui a toujours été dit et n’a presque jamais été écouté. La littérature est alors la voix impersonnelle qui peut encore dire quelque chose, puisqu’il n’y a plus rien à dire : « écrire sans “écriture”, amener la littérature à ce point d’absence où elle disparaît, où nous n’avons plus à redouter ses secrets qui sont des mensonges, c’est là “le degré zéro de l’écriture”, la neutralité que tout écrivain recherche délibérément ou à son insu et qui conduit quelques-uns au silence »[73]. Mais la neutralité en question n’affecte pas seulement l’écriture : c’est une façon de parler que de s’en tenir à la voix narrative ; la neutralité s’insinue à tous les niveaux, dans tous les genres (roman, poésie, etc.) ; elle traduit ce qui peut encore être dit de notre existence. Cioran de son côté découvre la neutralité dans l’indifférencié ; l’ontologie traditionnelle est effacée par le regard distrait de l’indifférent : l’être, en tant qu’on a voulu le défendre, se charge d’une vie, d’un attrait que la neutralité ne saurait assumer. Le désert de l’indifférence expulse Dieu et les substances théologiques pour un indéfini qui peut-être ne daigne pas même exister ; la neutralité cosmique se déploie sans apparat dans le vide d’une infinie répétition : « de ce désert parfait l’être même est banni comme trop pittoresque. Nous sommes au cœur de l’indifférencié, de l’Un morne et sans faille, où, à la place de l’illusion, s’étale une illumination prostrée, dans laquelle tout nous est révélé, mais cette révélation nous est si contraire, que nous ne songeons qu’à l’oublier »[74]. Blanchot aussi opère une réduction vis-à-vis de l’être ; c’est l’oubli qui dans une formulation parfaitement ambigüe, rassure l’être sur sa vacuité : « l’être est encore un nom pour l’oubli »[75]. Mais cette neutralité une fois reconnue, n’est-ce pas une voix parmi d’autres, celle de Cioran, qui raconte d’abord l’histoire du temps ? En quel temps sommes-nous actuellement ? Y a-t-il seulement un maintenant ? « Avoir perdu et l’éternité et le temps ! L’ennui est la rumination de cette double perte. Autant dire l’état normal, le mode de sentir officiel d’une humanité éjectée enfin de l’histoire »[76]. La voix continue à répéter l’invariabilité du temps, l’ennuyeux vide qui a distrait l’attrait, l’extension d’un regard contemplatif à toute une civilisation (technicienne ? bureaucratique ?) ; espace spectaculaire du temps, spacieux spectacle de l’indifférence : « à nous asseoir au bord des instants pour en contempler le passage, nous finissons par ne plus y démêler qu’une succession sans contenu, temps qui a perdu sa substance, temps abstrait, variété de notre vide »[77]. Le porte-parole de la neutralité prend conscience de sa puissance, de la finesse de sa science ; la voix se révolte alors, car après avoir voulu trop en savoir, elle retombe dans l’incertitude de celui qui sait tout et ne sait rien ; elle fait la révolution comme elle se serait laissée fléchir ; la voix s’interroge et ne désire plus demeurer dans la conformité de l’indifférence ; elle prend le droit de dénoncer, de contester sa propre connaissance, de jouer, de vagabonder où bon lui semble, d’emprunter les voies indirectes, inconscientes de l’extériorité, du changement et cependant d’une certaine répétition : « quand on a invoqué pendant des années Pyrrhon ou Lao-tseu, est-il admissible de les trahir au moment où l’on était plus que jamais imbu de leur enseignement ? Mais les trahit-on tout de bon, et peut-on avoir la présomption de se considérer comme leur victime, lorsqu’on n’a rien d’autre à leur reprocher que d’être dans le vrai ? Elle n’est nullement confortable la condition de celui qui, après avoir demandé à la sagesse de le délivrer de lui-même et du monde, en vient à l’exécrer, à ne voir en elle qu’une entrave de plus »[78]. Chaque voix narrative (celle de Blanchot, celle de Cioran) nous fait entendre, en deçà et au-delà de l’attrait et du vide, une différence-indifférence. La neutralité ne peut se dire d’une seule manière. Dès qu’elle échappe à la surveillance du silence, elle vient, haletante, nous parler, comme en passant, sans avoir l’air de raconter des merveilles, sans appartenir à une personne (elle ne s’adresse pas à tout le monde cependant). Elle fait l’effort de parler, et c’est pourquoi elle paraît si vivante, en un monde où il n’y a plus rien à dire ; elle nous semble sans âge, car elle est le retour éternel de la parole qui émerge de l’oubli ; nous attendions un différend entre indifférents : cela n’est guère possible. La différence-indifférence est cette neutralité qui écarte le différend et accuse la différence. En somme, un différend indifférent ?

Georges Sebbag

Notes

[1]. L’attrait du vide combine l’action et la contemplation, le sentiment et l’absence de sentiment, la passion et l’indifférence ; bref, il explore les moments merveilleux et éblouissants de l’indifférence. Jean Grenier en parle comme d’un éveil dans l’apathie, d’un choix qui mène à un parti pris parmi les choses indifférentes ; son attrait du vide définit une trajectoire : « il n’est pas étrange que l’attrait du vide mène à une course, et que l’on saute pour ainsi dire à cloche-pied d’une chose à une autre » (Les Îles, Paris, 1947 p. 15). Chez R. Musil, il s’agit d’un exercice et d’une habitude qui nous mettent en contact avec les régions dangereusement émouvantes de l’indifférence : « Puissance terrible de la répétition, terrible divinité ! Attrait du vide qui vous entraîne toujours plus bas comme l’entonnoir d’un tourbillon dont les parois s’écartent » (L’Homme sans qualités, trad. P. Jaccottet, t. IV, p. 479). Enfin pour Blanchot l’attrait du vide peut consister simplement en un attrait provoqué par l’indifférence ; dans ce jeu psychologique, on ne lit qu’un des cheminements dans l’espace de la fascination : « l’indifférence précisant la présence. « C’est par cette indifférence qu’elle vous attire. – Mais est-ce qu’elle m’attire ? – Vous l’attirez, vous êtes tous deux dans la région de l’attrait. Cette présence d’indifférence en elle, son attrait ». (L’Attente l’oubli, Paris, 1962, p. 103).

[2]. L’Attente l’oubli, p. 20.

[3]. Ibid., p. 45.

[4]. Ibid., p. 45.

[5]. Ibid., p. 104.

[6]. Ibid., p. 111.

[7]. Ibid., p. 135-136.

[8]. Ibid., p. 31.

[9]. Ibid., p. 47.

[10]. Ibid., p. 48.

[11]. Ibid., p. 56.

[12]. Ibid., p. 76.

[13]. Ibid., p. 62.

[14]. Ibid., p. 101.

[15]. Ibid., p. 22.

[16]. Thomas l’obscur, Paris, 1941, p. 128.

[17]. Ibid., p. 63.

[18]. Aminadab, Paris, 1942, p. 95.

[19]. L’Attente l’oubli, p. 141.

[20]. La Part du feu, Paris, 1949, p. 327.

[21]. Cioran, Précis de décomposition, Paris, 1949, p. 10.

[22]. Ibid., p. 86.

[23]. Ibid., p. 69.

[24]. Blanchot, L’Espace littéraire, Paris, 1955, p. 269.

[25]. Ibid., p. 271.

[26]. Cioran, Précis de décomposition, p. 205.

[27]. Ibid., p. 111.

[28]. Ibid., p. 193.

[29]. Ibid., p. 206.

[30]. La Tentation d’exister, Paris, 1956, p. 10.

[31]. Ibid., p. 19.

[32]. La Chute dans le temps, Paris, 1964, p. 22.

[33]. Ibid., p. 42.

[34]. Ibid., p. 43.

[35]. Ibid., p. 86.

[36]. Ibid., p. 65.

[37]. Ibid., p. 69.

[38]. Ibid., p. 177-178.

[39]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 97.

[40]. Ibid., p. 99.

[41]. Ibid., p. 103.

[42]. Ibid., p. 132;

[43]. L’Attente l’oubli, p. 97.

[44]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 187.

[45]. Ibid., p. 194.

[46]. Ibid., p. 208.

[47]. Ibid., p. 221.

[48]. Ibid., p. 222.

[49]. Ibid., p. 221.

[50]. Ibid., p. 222.

[51]. Ibid., p. 178.

[52]. Ibid., p. 186.

[53]. La Part du feu, p. 85.

[54]. L’Espace littéraire, p. 21.

[55]. Ibid., p. 24.

[56]. Ibid., p. 45-46.

[57]. Ibid., p. 276.

[58]. Cioran, La Chute dans le temps, p. 63. Situons la position de Blanchot sur la vérité à partir de deux citations : “ce n’est pas une fiction, bien qu’il ne soit pas capable de prononcer à propos de tout cela le mot de vérité. Quelque chose lui est arrivé, et il ne peut pas dire que ce soit vrai, ni le contraire. Plus tard, il pensa que l’événement consistait dans cette manière de n’être ni vrai ni faux”. (L’Attente l’oubli, p. 13). “L’artiste et le poète ont comme reçu mission de nous rappeler obstinément à l’erreur, de nous tourner vers cet espace où tout ce que nous nous proposons, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous sommes, tout ce qui s’ouvre sur la terre et dans le ciel, retourne à l’insignifiant, où ce qui s’approche, c’est le non-sérieux et le non-vrai, comme si peut-être jaillissait là la source de toute authenticité” (L’Espace littéraire, p. 260, note 1).

[59]. Cioran, Histoire et utopie, Paris, 1960, p. 75.

[60]. Ibid., p. 192.

[61]. Syllogismes de l’amertume, Paris, 1952, p. 21.

[62]. La Tentation d’exister, p. 14.

[63]. La Chute dans le temps, p. 108.

[64]. Ibid., p. 51.

[65]. Ibid., p. 65-66.

[66]. Blanchot, Thomas l’obscur, p. 218.

[67]. Ibid., p. 56.

[68]. L’Attente l’oubli, p. 48.

[69]. Ibid., p. 155.

[70]. Ibid., p. 158.

[71]. “La voix narrative”, La Nouvelle Revue Française, n° 142, oct. 1964, p. 683-684.

[72]. Ibid., p. 684-685.

[73]. Le Livre à venir, Paris, 1959, p. 252. Voici à ce propos quelques précieuses indications de R. Barthes : « toutes proportions gardées, l’écriture au degré zéro est au fond une écriture indicative, ou si l’on veut amodale […] La nouvelle écriture, neutre se place au milieu de ces cris et de ces jugements, sans participer à aucun d’eux ; elle est faite précisément de leur absence ; mais cette absence est totale, elle n’implique aucun refuge, aucun secret ; on ne peut donc dire que c’est une écriture impossible ; c’est plutôt une écriture innocente. I1 s’agit ici de dépasser la Littérature en se confiant à une sorte de langue basique, également éloignée des langages vivants et du langage littéraire proprement dit […] Si l’écriture est vraiment neutre, si le langage, au lieu d’être un acte encombrant et indomptable, parvient à l’état d’une équation pure, n’ayant pas plus d’épaisseur qu’une algèbre en face du creux de l’homme, alors la Littérature est vaincue, la problématique humaine est découverte et livrée sans couleur ». (Le Degré zéro de l’écriture, Paris, 1953, p. 109-111.)

[74]. Cioran, La Chute dans le temps, p. 164-165.

[75]. Blanchot, L’Attente l’oubli, p. 69.

[76]. Cioran, La Chute dans le temps, p. 164-165.

[77]. Ibid., p. 186.

[78]. Ibid., p. 179.

Références

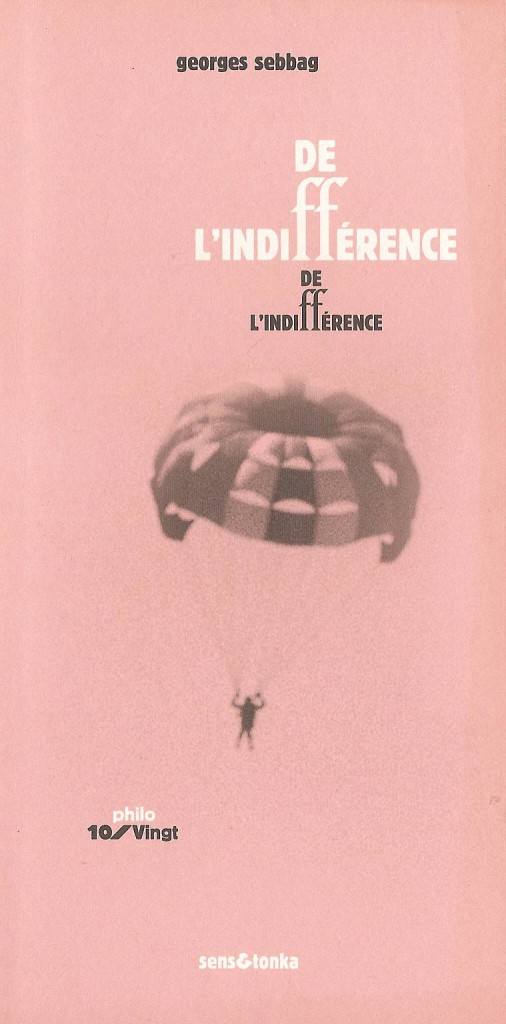

Georges Sebbag, « D’un différend d’indifférents (Blanchot et Cioran) », est tiré De l’indifférence, son D. E. S. de philosophie, mai 1965, chapitre IV. Il reste inédit jusqu’à la publication de De l’indifférence, Sens & Tonka, 2002.

« D’un différend d’indifférents (Blanchot et Cioran) » paraît dans une version remaniée (réduite à la seule personne de Blanchot) dans : Georges Sebbag, « Blanchot, l’indifférent », Les Lettres Nouvelles, mars-avril 1968.