« Celui qui raz-de-marée… Le seul volcan en action à Paris aujourd’hui », disait de lui Joyce Mansour. « Montreur » selon ses propres mots des « puissances du désordre », ou « révélateur » de la trame du monde, Roberto Matta Echaurren, dit Matta, est l’un de ces artistes qui ont entretenu avec la peinture des relations intenses et ambivalentes. D’après Marcel Duchamp, c’est « le peintre le plus profond de sa génération ». En tout cas, personnage le plus puissant de la seconde vague surréaliste, il redécouvre les vertus de l’automatisme par-delà une figuration dans laquelle Dalí s’est illustré un certain temps. Matta fait des rencontres décisives, multiplie les aventures, voyage sans relâche. Tout cela ne compte guère à ses yeux. « Il ne m’est jamais rien arrivé dans la vie », dit-il. « Mais suis-je né vraiment ? Ai-je jamais existé autrement qu’en tant que personnage de roman ? Je refuse le fil conducteur de la biographie. » On s’en tiendra, tant que faire se peut, à son œuvre.

Né Chilien, cosmopolite par vocation, après des études d’architecture, il parcourt l’Europe au début des années trente : Italie, Espagne où il croise Lorca, Yougoslavie, Russie, Angleterre où il voit Magritte. En 1934-1935, il travaille chez le Corbusier. En 1937, à la galerie surréaliste Gradiva, il rencontre André Breton à qui il montre ses premiers dessins. Matta découvre Les Chants de Maldoror qu’il illustre, avec d’autres peintres du groupe surréaliste. Il est alors lié avec un jeune marin anglais de son âge qui a une vocation de peintre, Gordon Onslow Ford. Lors d’un séjour en Bretagne, Matta s’essaie à la peinture, avec ses Morphologies psychologiques fondées sur un abandon à la spontanéité. En mai 1939, Breton publie dans la revue Minotaure un texte majeur, « Des tendances les plus récentes de la peinture surréaliste », où Matta apparaît déjà comme un artiste prometteur : « Chez lui non plus rien de dirigé, rien qui ne résulte de la volonté d’approfondir la faculté de divination par le moyen de la couleur, faculté dont il est doué à un point exceptionnel. ». À New York, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est l’un des rares surréalistes à nouer des liens avec les artistes américains auxquels il fait connaître – et pratiquer – l’ « automatisme absolu ». En 1948, Matta quitte définitivement New York, parce que « tout devenait trop peinture ». Une boutade à laquelle il est habitué : la peinture n’est pas une fin. « C’est quand je regarde Bonnard que je regrette le plus de ne pas être devenu peintre. » Artiste insoumis, clairvoyant, généreux, souvent insaisissable, il est « notre seul peintre épique » claironnera Alain Bosquet en 1962. Et le critique Charles Estienne, à l’occasion d’une exposition chez Daniel Cordier, verra en Matta un créateur qui ne se coupe pas de la vie et « ose s’attaquer au terrible et primordial problème de la difficulté d’être dans les conditions de la société moderne. »

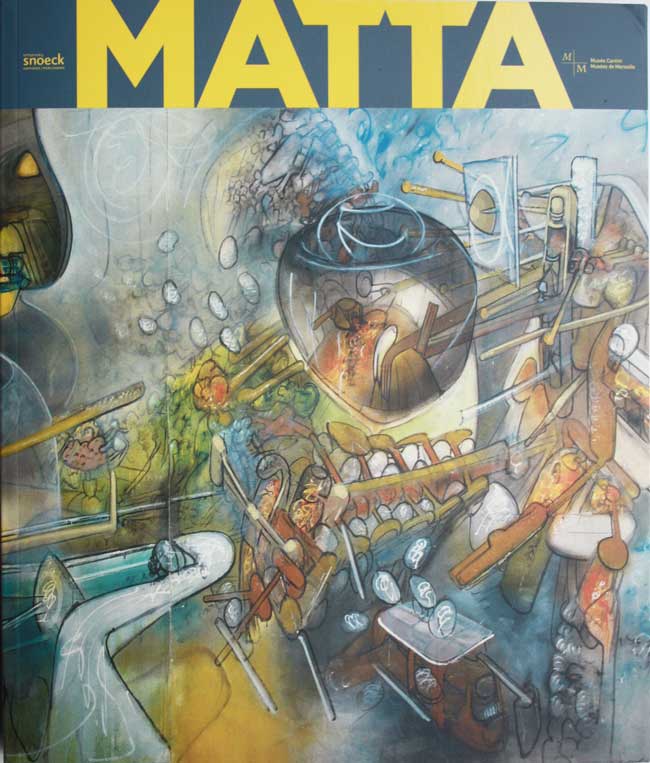

Morphologie psychologique

Roberto Matta a précisé à maintes reprises qu’il était né le 11 novembre 1911 à 11 heures du soir à Santiago du Chili. Si cette série de 4 fois 11 est parfaite sur un plan mnémotechnique, il semblerait pourtant que la date ne soit pas conforme à la réalité. L’artiste Matta a manifesté son désir de maitriser son destin comme son aîné André Breton qui a préféré naître sous le signe du Verseau, le mardi 18 février 1896, un Mardi gras, plutôt que sous le signe des Poissons, le mercredi 19 février 1896, un Mercredi des cendres. Mais cette souveraineté sur le temps, Matta l’a étendue naturellement à l’espace qui n’est à vrai dire qu’une annexe du temps. Comment un créateur se situe-t-il dans son odyssée ? Où va-t-il planter son moi totémique dans les espaces qu’il a conçus et façonnés ? Le choix de très grands formats par le peintre n’est pas un effet mégalomaniaque, il s’impose à qui veut déployer et contempler toute l’architecture du temps, ses structures et ses ossatures, ses sutures et ses fêlures.

Au printemps de 1938, paraît dans Minotaure, sous la signature de Matta Echaurren, « Mathématique sensible – Architecture du temps », un article novateur illustrant un projet d’architecture intérieure dessiné par le jeune Chilien. L’audacieux projet de Roberto Matta est remarquable à plusieurs titres. D’abord, dans cette maquette d’appartement s’étageant sur trois niveaux, il n’y a ni barre d’appui autour du grand puits de lumière donnant sur le plan inférieur, ni rampe dans l’escalier perçant les différents plans, et cela dans l’intention évidente d’affronter le vide et de surmonter le vertige. Ensuite, une « colonne ionique psychologique », tel un totem s’élevant dans l’habitation, aiderait à prendre conscience de la dimension verticale. Enfin, le seul mobilier apparent est constitué de lits ou de fauteuils pneumatiques épousant la forme du corps humain. À quoi vient s’ajouter dans le texte, outre des références implicites à la mie de pain de Salvador Dalí, à la fumée de Wolfgang Paalen, aux miroirs de Pierre Mabille ou au silo de Le Corbusier, un rejet systématique de l’angle droit et une affirmation tenace d’une expérience émotionnelle de l’espace et du mouvement, de la matière et du temps. Par exemple : « Et restons immobiles parmi des murs qui circulent […] Il nous faut des murs comme des draps mouillés qui se déforment et épousent nos peurs psychologiques ». L’architecture dynamique et psychologique de Matta a des antécédents parmi les surréalistes. En décembre 1920, Louis Aragon publiait dans Littérature un « Projet de réforme des habitations », où il envisageait, pour la disposition des pièces, un « plan continuellement mobile ». Tout dans l’habitation nouvelle a une portée sensible ou psychomotrice : « Portes en lames de rasoir », « Portes intérieures ne laissant passer que les cœurs purs », « Chaises vivantes », « Fauteuils boxeurs », « Tables-cinéma avec vues suggestives », « Lits en oiseaux captifs », « Tentures de caresses », « Radiateurs répondant quand on les appelle », etc. Cet animisme des objets se poursuit jusque dans le jardin avec des « Buis en fils de fer », des « Kiosques de cheveux » ou des « Arbres humains touchant les promeneurs ».

En écho avec son texte sur la « mathématique sensible », Matta fait une entrée fracassante en peinture avec ce qu’il appelle Morphologie psychologique, se situant dans le sillage de la Théorie de la Forme et décidé à découvrir des continents inconnus. Rappelons que les psychologues expérimentalistes de la Gestalttheorie ont établi les lois de la perception de la forme. Une bonne forme est une forme unitaire qui se détache sur un fond informe. Mais quand la forme est peu prégnante et que le fond est trop présent, la forme de la forme faisant jeu égal avec la forme du fond, surgit alors une forme ambiguë ou une image double, comme c’est le cas chez Arcimboldo. Picabia a su tirer parti de ces formes ambiguës. Dalí, grâce à elles, a pu développer sa paranoïa-critique. Ainsi, dans Dormeuse cheval lion invisibles, on est en mesure de détecter un lion dans un cheval ou de discerner une femme dans un lion et un cheval réunis. Cependant, l’exemple le plus éloquent d’image double a été divulgué par Dalí en décembre 1931 dans Le Surréalisme au service de la révolution n° 3, où la même photographie, selon qu’elle est regardée horizontalement ou verticalement, fait l’objet d’interprétations différentes. Dans sa courte communication « Visage paranoïaque », Dalí raconte qu’il a été frappé en fouillant dans ses papiers par la reproduction d’un portrait qu’il attribue spontanément à Picasso, en ajoutant que Breton y avait vu auparavant un portrait de Sade. La revue administre la preuve de ces variations. À travers les deux présentations verticales de la photo, l’une assombrie, l’autre éclaircie, nous découvrons un visage à la manière de Picasso et un portrait d’un Sade portant perruque. En revanche, nous tombons des nues devant la photo horizontale, un document ethnographique typique montrant des Africains assis ou couchés autour d’une case.

En 1937, Paul Guillaume fait connaître, dans sa Psychologie de la forme, les travaux expérimentaux de Kurt Lewin et Tamara Dembo relatifs à des objectifs hors d’atteinte, des problèmes difficiles à résoudre, des tâches presque impossibles à accomplir, suscitant dès lors des conduites d’évitement ou provoquant des réactions de colère. Deux ans plus tard, cette expérience émotionnelle à forte connotation spatiale sera discutée par Jean-Paul Sartre dans son Esquisse d’une théorie des émotions. Alors que Dalí cantonnait la psychologie de la forme dans le seul domaine de la perception, Matta l’étend aux transformations et aux colorations de l’espace affectif. Le jeune Chilien pose des questions qui ne cesseront de retentir dans son œuvre : l’espace comporte-t-il un nombre illimité de dimensions ? Le monde n’est-il pas un champ dynamique de tensions et d’émotions ? Les isolats ou les monades, comme chez Leibniz, ne retentissent-ils pas sur le plus lointain, ne déteignent-ils pas sur le reste de l’univers ? Quelles figures les particules élémentaires peuvent-elles décrire dans une nature décloisonnée dominée par le vide ? Peut-on dessiner les contours de créatures existantes mais invisibles à nos yeux ? Toute forme, à l’instar d’un organisme vivant ou d’une machine artificielle, n’est-elle pas destinée à se transformer ou à se déformer ?

Avec sa Morphologie psychologique, Matta lance un défi épistémologique et philosophique car sa nature naturante sacrifie le monde de la représentation au profit du monde de la volonté ou du désir. La Morphologie psychologique reproduite dans la dernière livraison de Minotaure porte par ailleurs le titre fort significatif de Morphologie du désir. À ce propos, on se souvient qu’en juin 1936 André Breton avait présenté dans Minotaure sous le titre Décalcomanie du désir l’invention par Óscar Domínguez de la décalcomanie sans objet préconçu. Ce procédé qui se résume à de la gouache diluée entre deux feuilles de papier permet d’opérer une rencontre inattendue entre l’art le plus automatique et la nature la plus luxuriante et fantasque. Breton confère à cette découverte le pouvoir miraculeux de nous révéler les paysages et les secrets de la nature sans jamais la copier. La décalcomanie du désir fait naître tout un champ imaginaire de visions naturelles. Elle atteint au sublime, car elle éveille en nous des impressions contrastées, avec l’apparition d’un continuum dans une forêt de détails, le sentiment d’illimité émanant d’une goutte d’eau, l’émerveillement devant la cristallisation d’une matière en formation, et enfin avec la conviction de toucher du doigt autant la texture du réel que la matière de l’imaginaire. La Morphologie psychologique de Matta, loin des images doubles de Dalí, multiplie et systématise les explorations de la décalcomanie du désir entamées par le Canarien Domínguez.

Le vitrier sur le volet

Dans le premier numéro de VVV édité par les surréalistes à New York en juin 1942, est reproduite, en écho à la guerre mondiale, une gravure de 1675 montrant une image apocalyptique du déluge universel, en particulier avec les croupes et les flancs de chevaux dérivant sur les eaux. On découvre aussi dans la revue une composition de Max Ernst intitulée First memorable conversation with the Chimera, où le peintre mêle sa propre écriture aux dessins de créatures chevalines et féminines. Gordon Onslow Ford opère de même, combinant de curieux dessins et un récit autographe dans The Voyage of the Painter. Le Déluge, la Chimère et le Voyage, ces trois notions, traitées avant tout par le biais de l’image, témoignent d’une préoccupation surréaliste constante relative aux mythes qui survivent et aux mythes qui surgissent. Justement en conclusion de Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, publié également dans la revue, André Breton évoque le mythe en formation des Grands Transparents accréditant l’existence d’êtres naturels circulant autour de nous mais échappant à notre vigilance et dont le dessin de Matta Los grandes transparentes nous donne une idée. Il est curieux de constater que l’imaginaire des Grands Transparents de Breton et de Matta se heurte à celui de L’Homme emblématique d’André Masson qui trouve aussi place dans la revue. Tandis que les dessins éclatants et lumineux de Masson proclament : « Au centre du monde est l’homme », ou encore : « Mille soleils foudroyants / Habitent sa poitrine », la phrase liminaire de Breton sur les Grands Transparents laisse entendre au contraire que la nature humaine n’a rien d’exceptionnel : « L’homme n’est peut-être pas le centre, le point de mire de l’univers. »

Pour aller plus avant dans la peinture de Matta et dans la compréhension des Grands Transparents, nous privilégierons les trois derniers vers de « La courte échelle », le poème d’André Breton publié dans VVV n° 2-3 de juin 1943 et dédié à Matta : « Voici le vitrier sur le volet / Dans la langue totémique Mattatoucantharide / Mattalismancenillier ». Nous mettrons en évidence les jeux de mots ou les mots-valises : « Voici le vit trié sur le volet / Dans la langue totémique Matta-tatou-toucan-cantharide / Matta-talisman-mancenillier ». Et nous en tirerons les indications suivantes : 1. « Voici le Vitrier sur le Volet », ce vers qui définit la peinture de Matta proclame son appartenance à la revue VVV ; 2. « Voici le vit trié sur le volet » rend hommage à la vitalité et la sexualité hors du commun de Matta et de sa peinture ; 3. « Dans la langue totémique Matta-tatou-toucan-cantharide » : sont emblématiques de Matta trois espèces animales, le tatou et le toucan d’Amérique du Sud, ainsi que la cantharide ou mouche d’Espagne réputée pour son usage aphrodisiaque ; 4. « Matta-talisman-mancenillier » : Matta, ou plutôt sa peinture, tout à la fois instille le poison du mancenillier, cet arbre d’Amérique dont l’ombre seule donne la mort, et délivre un contrepoison à l’aide d’un talisman.

Les murs mobiles et changeants, les Grands Transparents, les giclées spermatiques, les animaux totémiques, la pharmacopée des poisons et des remèdes, tels sont quelques aperçus de la peinture architectonique et dynamique, colorée et pulsionnelle, inventive et cosmique de Matta. À vrai dire, chacun des tableaux de Roberto Matta est une opération chirurgicale destinée à nous ôter la taie des yeux pour nous faire découvrir, entre les murs et hors les murs, le jamais vu de créatures mi-organiques mi-artificielles, des sortes de Vitreurs conçus à toute vitesse à l’aide du vit d’un Vitrier.

La perle et l’agate

1939, ultime livraison de Minotaure : Breton, dans son article « Des tendances les plus récentes de la peinture surréaliste », décrit les tableaux de Matta comme « une fête où se jouent toutes les chances » et « une perle qui fait boule de neige en s’incorporant toutes les lueurs à la fois physiques et mentales ».

1944 : lors de son voyage avec Élisa au Canada, Breton trouve des agates sur la côte de Gaspésie. Arcane 17, qui retrace ce périple, s’achève sur la mention « 20 août – 20 octobre 1944 / Percé – Sainte-Agathe » où le nom de la sainte entre en résonance avec celui de la calcédoine à structure rubanée ou veinée. L’intérêt de Breton pour l’agate remonte en fait à l’époque des historiettes de Poisson soluble. Une page inédite du 14 avril 1924 relate l’aventure de l’agate et du narrateur qui commence ainsi : « L’agate est venue me prendre à deux heures. Elle paraissait nerveuse et ses veines roses et bleues ne me donnaient d’autres pensées que celles que j’ai toujours. L’agate s’étendit nonchalamment sur le divan jonché de primevères ; elle me regarda longtemps. J’étais nu jusqu’à la ceinture et je ne m’étonnais guère de mon silence non plus. » Puis, dans un style de pur vaudeville, l’agate va découvrir « l’air nocturne » qui s’était caché derrière les rideaux de velours. Confidence du narrateur : « l’air nocturne et moi nous avions vécu ensemble des années entières, je revoyais à son doigt cette bague de plomb qui noircissait la chair sur une hauteur de deux centimètres. » Qui est « l’air nocturne » avec qui Breton s’était engagé ? Est-ce Jacques Vaché qu’il a tant aimé ou bien Simone Kahn qu’il a épousée ? Quoi qu’il en soit, la romance se poursuit avec l’agate curieusement identifiée à une enseigne rouge de bureau de tabac ou à une carotte avec ses fanes : « J’aimais l’agate à cause de ses robes d’amazone et je la regardais fuir dans une allée couverte de grands arbres qui s’obscurcissait toujours. L’agate riait et de sa cravache mouillée, elle brisait les ornements de la promenade […] » Mais après différents soubresauts de l’agate, l’aventure prend fin : « L’agate disparut de grand matin, morceau par morceau, entraînée par les courants […] »

En 1944, à New York, André Breton consacre une importante préface à l’exposition Matta de la galerie Pierre Matisse. D’emblée, il discrédite la perle et jette son dévolu sur l’agate : « La perle est gâtée à mes yeux par sa valeur marchande. […] Ici, sur la plage de Percé, en Gaspésie, du matin au soir les gens de tous âges, de diverses conditions, sont en quête d’agates brutes rapportées par la mer. » Ces petites pierres, ingrates en apparence, présentent une lueur caractéristique pour qui sait voir sous un certain angle. Breton se demande comment le génie humain pourrait égaler ce « compromis passé entre le nuage et l’étoile », cette goutte du « sperme universel ». Il en vient à penser que les premiers essais surréalistes furent une quête de l’agate mentale nécessitant la compagnie des plus modestes cailloux du langage. Tombe alors la formule définissant la peinture de Roberto Matta, expérimentation d’un animisme total, révélation de l’imagination de la nature, recherche éperdue d’une lumière astrale : « Matta s’est jeté à l’agate […] » Formule qu’on pourrait ainsi compléter : « Matta s’est jeté à l’eau exaltée, à l’eau pure et au feu de l’agate. » D’ailleurs, lorsque l’artiste des morphologies psychologiques concevra des colliers ou des pendentifs, il invoquera des divinités amérindiennes, un hibou, une ronde de chauves-souris, sans oublier leurs yeux de rubis ou de saphir. Et quand il introduira une perle c’est à condition qu’elle soit sertie dans un coquillage adossé aux ouïes ou à l’ossature d’un fabuleux animal marin.

À Saint-Cirq La Popie, pendant l’été des années cinquante et jusqu’en 1966, Breton et ses amis surréalistes chercheront des agates dans le lit du Lot.

Cartes sur table

Matta joue cartes sur table mais sur la base des règles du jeu qu’il a lui-même inventées. C’est pourquoi, devant chaque tableau de Matta, nous pouvons suivre le déroulement d’une partie tout en essayant d’en deviner les règles ou les conditions de possibilité. Il en va ainsi pour Enlevons les cartes de 1957. Quatre artefacts disposés autour d’une table, ou plutôt d’une tabula rasa, semblent tout à la fois jouer aux cartes, trinquer, scruter une maquette, mettre des vivants en boîte, filmer une scène de près, conduire des négociations, engager des hostilités, consolider ou réparer un élément du système, débattre d’une question de vie ou de mort, procéder à une opération alchimique. Toujours en 1957, un tableau sans titre, encore plus débridé et explosif, accentuant les coulées et multipliant les spots, aurait pu être titré Manifeste de la Polyvision, pour reprendre une expression de la cinéaste Nelly Kaplan.

Ce foyer nodal sur lequel convergent les quatre artefacts doués et sensibles d’Enlevons les cartes, on le retrouve dans un tableau sans titre de 1958, mais cette fois-ci dans le cadre d’une architecture à découvert qui soulève les murs, les plafonds ou les parois pour mieux laisser filtrer les phénomènes intérieurs et pour cantonner autant que possible dans leurs boîtes des créatures ou des artefacts récalcitrants. Il est entendu qu’en pointant un tel foyer, Matta ne renonce surtout pas à montrer que dans un univers décloisonné où règne le vertige, en physique quantique comme dans l’imagination créatrice, les particules ou les images les plus excentrées peuvent se rencontrer à tel instant prévisible mais aussi à tout moment. La même scène se reproduit dans Être cible nous monde, cette fois-ci en un plan plus rapproché et de manière encore plus terrifiante et cruelle. Les forces vives d’attraction et de répulsion, qui animent ce tableau gorgé de fureur et de sang et dont le titre rime avec Clarimonde, pourraient nous faire plonger dans La Morte amoureuse, la nouvelle de Théophile Gautier relatant les ravissements et la détresse du curé Romuald subjugué par une succube, par une célèbre courtisane morte après huit jours et huit nuits d’orgie, par la femme-vampire Clarimonde, « Qui fut de son vivant / la plus belle du monde », comme l’indique sa pierre tombale. L’amour est inséparable de la mort. Quels que soient les cantons ou les territoires dépeints par Matta, il y a, jusque dans les zones de basse tension, un courant indéfectible opposant et unissant les élans de l’amour et les fracas de la mort.

Matta s’est donné pour tâche de recréer la peinture en délaissant la voie royale de la figuration et la voie contemplative de l’abstraction. Voulant rendre visible et tangible le mouvement des affects, l’artiste s’est autant fié à ses intuitions d’architecte et d’urbaniste, à ses essais d’expérimentateur et de cosmologiste qu’à ses prouesses de peintre. L’événement brossé sur la toile est un ici et maintenant difficilement identifiable à un fait déjà répertorié. Qu’il soit étiré dans un panoramique, débité en tranches dans une série ou qu’il surgisse en gros plan tel un poing dans la figure, ce moment saisi dans son climax n’entre pas dans un registre connu ; il ne se raconte pas, il s’éprouve à travers ses extases et ses lignes de fracture. Loin de représenter quelque chose de catalogué, un tableau de Matta revient pour l’essentiel à laisser vibrer les tonalités, les intensités d’un champ émotionnel.

Doté de sa science morphologique, Matta a pu s’attaquer aux problèmes cosmologiques, microphysiques et métaphysiques. Il a su en particulier s’affranchir des obstacles en ouvrant, creusant, développant, déroulant le foyer de ses obsessions ou de ses visions, depuis Le Cube ouvert de 1949 jusqu’à Montre qui montre le montreur de 1997.

Berkeley, Duchamp et Heidegger

Assurément Matta navigue entre son ami Marcel Duchamp, alias Rrose Sélavy, et deux penseurs de fond, George Berkeley, l’immatérialiste, le nominaliste, auteur des Dialogues entre Hylas et Philonous, et Martin Heidegger qui dans son ouvrage majeur Être et Temps a proposé une analytique du Dasein, l’Être-là de l’Étant-Homme. Il ne fait pas de doute que Matta a adopté ou adapté des concepts majeurs de Heidegger comme être-au-monde (In-der-Welt-Sein), être-avec (Mitsein), être ouvert (Aussein, Offensein), monde ambiant (Umwelt), être pour la mort (Sein zum Tode), temporalité (Zeitlichkeit). Une liste succincte de ses œuvres en témoigne : La Veille de la mort / Morphologie psychologique de l’angoisse (1938), Etc être (1943), Le Jour est un attentat (1943), Être avec (1945), Octrui (1946), Sévère tremblement d’être (1947), Cata-position de l’être (1947), Être en situation (1957), Phénomène de la conscience émue (1957), The And of the World (1958), Être cible nous monde (1958), Défenestrer les mondes (1958), L’Étang de No (1958), Être hommonde (1960), Être Atout (1960), Tout au temps (1960), La Mère m’onde (1964), Ouvrir le cube et rencontrer la vie (1969), Réunion d’une vie ouverte (1974), Illumine le temps (1975), M’onde (1989), L’Arbre l’être (1990), Comme une conscience se fait univers (1992), Architecture du Temps (1999).

Être hommonde, n’est-ce pas là la meilleure traduction de Dasein ? L’homme n’est-il pas cet être-au-monde, cet être à tout, cet être avec, cet être ouvert ? N’est-il pas cet étant architecturé par le temps, cet étant traversé de part en part par la temporalité, cet étant angoissé comme à la veille de la mort ? Par And of the World ne faut-il pas comprendre le lien indissoluble entre le Et conjonctif (And) intramondin et la Fin inéluctable (End) du monde ? Quant à L’Étang de No, il nous signale, plutôt que l’espace scénique du théâtre Nô, l’étant du Dasein autant pétri par la négation (No) que par l’affirmation.

Chez Marcel Duchamp, l’interrogation métaphysique se double d’une concision dans les mots qui ne va pas sans une certaine dose d’ironie ou une pincée d’humour. Son aphorisme « Des bas en soie… la chose aussi » soulève peut-être cette question : l’élégant philosophe Emmanuel Kant a-t-il conçu la « chose en soi » parce qu’il portait des bas en soie ? Matta, pour sa part, prolongera le propos en intitulant Soit la soie en soi un dessin de 1989. Il n’a d’ailleurs pas cessé de rivaliser, sur le terrain de la langue, avec l’ami Duchamp, auteur entre autres de « À coups trop tirés » ou de « Fossettes d’aisances ». Voici quelques-unes des saillies ornant les tableaux du chasseur de formes : Viol de nuit, Je m’arche, Je m’honte, La Banale de Venise, L’Impencible, Tout a le goût, Odieux le père, Le Père vert, FMR, Coïgitum, United Snakes of America, Carré-four, Sexecursions, Hippydrome, Aux âmes citoyens, L’Âme du fond.

FMR nous ramène au temps du Paysan de Paris de Louis Aragon, au temps de la divinité polymorphe Éphémère : « folie-mort-rêverie / Les faits m’errent / Les faix, mères / Fernande aime Robert pour la vie ! ». Coïgitum laisse imaginer le chaudron du désir et de la pensée. Mais deux autres titres emblématiques, La Vie du nom et L’Homme descend du signe, signalent que le natif de Santiago du Chili est un nominaliste pur et dur dans la lignée du cynique grec Antisthène ou de l’immatérialiste irlandais George Berkeley. Les mots sont les véritables semences de la pensée. Et quant aux choses, on n’en découvre la substance que dans le creux des formes et l’immatérialité des images, elles-mêmes reflets ou hypostases des noms. D’où la frénésie propre à Matta d’inventer des noms pour désigner des créatures aux traits improbables : Vitreur, Golgoteur, Fabricœur, Prophéteur, Écœurisseur, Montreur.

En 1949, Pierre Mabille reconnaissait dans les toiles du découvreur Matta « des objectivations très précises et très exactes de la réalité moderne. » À l’instar de Picasso, Matta a aussi prodigué une peinture historique et politique non réaliste. Plusieurs de ses toiles voient s’affronter oppresseurs et opprimés, bourreaux et victimes. Par exemple, au début des années cinquante, l’artiste réagit au procès des époux Rosenberg condamnés à mort pour espionnage. Cela se traduit par Les Roses sont belles. Plus tard, il peindra La Question, en relation avec le témoignage d’Henri Alleg sur la torture en Algérie. Invité en 1968 au Congrès Culturel de la Havane, il prononcera le discours « La Guerrilla interior », titre repris dans un tableau : « Comme les peuples se libèrent grâce à la lutte contre l’oppression politique et économique, les individus ne peuvent se libérer que grâce à la lutte contre leurs tyrans internes : l’hypocrisie et la peur. Les préjugés, les intérêts, la fausse autocritique, les idées conventionnelles et rigides forment l’armée invisible (souvent mercenaire) contre laquelle les guérillas internes doivent entreprendre la lutte pour la liberté créatrice. » Son ami Octavio Paz a tenu sur l’engagement politique de Matta des propos quelque peu critiques : « Le surréalisme fut un grand souffle chaleureux de rébellion sur ce siècle cruel et glacé. Matta est demeuré fidèle à cette impulsion subversive et généreuse. Dans une de ces formules qui révèlent son prodigieux don du verbe, il a déclaré qu’il était peintre “pour que la liberté ne se change pas en statue”. Forte parole. Malheureusement, à l’instar d’autres artistes contemporains – il lui est arrivé parfois de confondre les statues au pouvoir avec les révolutionnaires en prison ou en exil, les tyrans avec les libérateurs. »

Heureusement la peinture de Matta dépasse la politique comme elle transcende la biographie. Quand un cri retentit dans son théâtre de la cruauté, il n’émane ni d’un fait social ni d’un fait divers. C’est un signal galactique, une contracture musculaire, un algorithme mathématique, une fêlure psychique, un point de rupture métaphysique.

Emmanuel Guigon et Georges Sebbag

Références

« Matta, l’être-hommonde » (en coll. avec Emmanuel Guigon), in catalogue Matta, Du surréalisme à l’histoire, ed. Snoeck / Musée Cantini Marseille, 2013.