Nous sommes bousculés, chahutés, harcelés par des bourrasques de photos qui transitent par milliards dans des banques de données. Sur toutes sortes d’écrans, sur de multiples objets de consommation, sur divers supports fragiles ou rigides, à notre insu ou de plein gré, dans un but utilitaire avéré ou pour un motif psychologique obscur, nous percevons des photos par rafales, nous les enregistrons par réflexe, nous les fabriquons sans complexe, nous les manipulons avec plus ou moins d’adresse et de conviction. Ces myriades de photos qui s’entrechoquent et sont de surcroît brassées dans un immense flot de vidéos ou de clips, de dessins ou de tableaux, de symboles ou de signaux, en sortent vite lessivées. Résistent-elles à leur propre exubérance et aux assauts de leurs sosies ? Se régénèrent-elles ou se dégradent-elles quand elles sont dupliquées, répliquées à l’infini ? Préservent-elles leur spécificité ? La catégorie « photographie » paraît sombrer dans un vaste marécage qui pourrait s’appeler le Carnaval des Simulacres.

Le couteau fiché dans le verre

Nous pouvons pousser un soupir de soulagement, car nous allons nous contenter de cent photos extraites de la fabuleuse Collección Ordóñez-Falcón de Fotografía. Comment avons-nous sélectionné ce lot de photos réparties sur un siècle ? Nous nous sommes fiés au concept surréaliste de « hasard objectif », qui accorde une part égale au hasard et à l’objectivité. Selon nous, ces photos ont été conçues dans une relative liberté, même quand le photographe croyait s’être fixé une stratégie précise au moment où il les a réalisées. Pour le dire autrement, ces cent photos se sont frottées à l’inconnu plutôt qu’au connu.

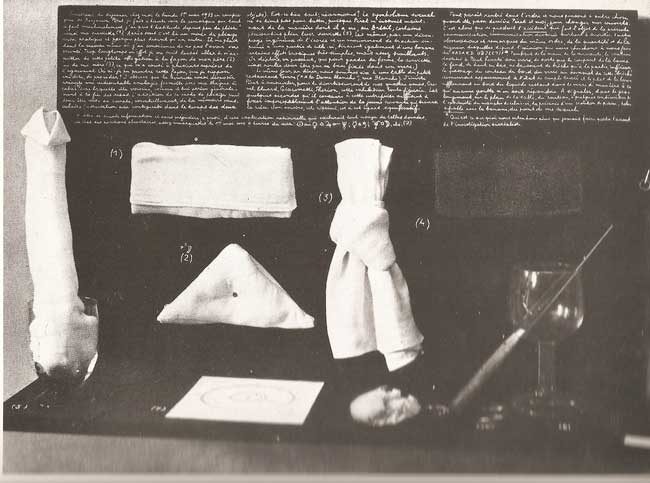

Un exemple de hasard objectif. Le 1er mai 1933, lors d’un dîner au restaurant, André Breton invite Benjamin Péret à renouveler une démonstration de pliage phallique d’une serviette devant leurs amis Crevel, Giacometti, Éluard et Thirion. Cela attire l’attention de la serveuse. Or, au moment du changement des couverts, la serveuse fait tomber un couteau dans le verre à pied de Péret. Le couteau transperce le verre et s’y incorpore sans répandre une seule goutte de liquide. Double étonnement : le couteau a coupé le verre à pied sans le briser et sans rien renverser ; le couteau fiché dans le verre est à l’image (comme le montre le cliché photographique de Man Ray accompagnant le compte rendu) de la serviette phallique dressée dans son verre. Dès le mois suivant, lors de l’exposition d’objets à la galerie Pierre Colle, les surréalistes portent à la connaissance du public le récit détaillé de ce hasard objectif avec toutes les pièces à conviction : serviettes pliées, verre traversé par un couteau, blague à tabac, croûton de pain, etc. Breton affirme notamment que le hasard objectif est ce sur quoi le groupe surréaliste entend plus que jamais porter l’accent de ses recherches[1]. Dès septembre 1933, la première page de Gaceta de arte est consacrée à cette exposition surréaliste d’objets, avec un article vigoureux de Domingo López Torres, illustré de quatre vues de l’exposition, dont l’une montrant les objets-témoins du hasard objectif[2].

André Breton, Communication relative au hasard objectif, 1933.

Nous avons donc délibéremment écarté les photos qui embrassent à pleine bouche le connu. Car elles consolident notre sens de la réalité ; elles flattent nos savoirs et notre connivence avec la société ; elles justifient la monotonie des croyances, enfoncent le clou des préjugés et se mettent au diapason de la mentalité collective. De même, nous n’avons pas retenu d’autres photos, qui certes ne se conforment pas au connu mais s’exercent aux pires gesticulations : voulant, avant tout, être reconnues, elles s’emploient, comme dans un défilé de haute couture, à emporter le pompon créatif de ce qui fait la mode du jour ou la tendance de l’année.

On ne regarde pas un dessin, un tableau ou une photo, à partir d’un titre – documentaire, anecdotique ou extravagant – censé les décrire, les désigner ou les symboliser. On n’impose pas un discours à l’image : l’image sécrète son propre discours. Nous sommes confrontés à un double défi : reconnaître l’autonomie de chaque photo et découvrir les liens (dans le monde de la photographie et non dans la photographie du monde) entre telle photo et telle autre. L’impératif de la spécificité de chaque photo nous a contraints à nous pencher sur chacune d’elles et l’impératif de la communauté entre les photos nous a conduits à mobiliser cinq concepts.

Dans notre lot de cent photos, dont plus de la moitié remonte à l’entre-deux-guerres, et où par conséquent le noir et blanc est la couleur dominante, les appariements se sont faits d’eux-mêmes. Nous avons pu ainsi déterminer cinq sections : Sauts dans le vide / Déformations / Répétitions / Spectres / Le fruit défendu. La réunion de soixante-dix photographes, représentés pour la plupart par une seule œuvre, permet de déceler des visions communes qui transcendent l’individualité de chacun.

Alexander Rodchenko, Dive, 1934

Sauts dans le vide

Bien avant les plongées et les contre-plongées d’un cinéaste comme Orson Welles, le dessinateur Grandville (1803-1847) avait bouleversé les codes de la prise de vue dans Un autre monde,un livre majeur où l’utopie était teintée de satire ; depuis sa montgolfière, le musicien et mathématicien Hahblle usait de l’équivalent d’une caméra plongeante qui relativisait les échelles humaines et les dispositifs locaux et qui du même coup aplatissait les scènes les plus familières comme les mœurs les plus exotiques. La photographie aérienne balaye le point de vue du piéton et adopte celui de l’aigle ou de l’aviateur, du parachutiste ou du plongeur, de l’alpiniste ou du gardien de phare. Et elle se met même parfois dans la position du funambule bravant le vide.

La pesanteur est défiée. La vision opère une rotation brutale. Le sol pavé ne repose plus à l’horizontale, il se dresse fièrement à la verticale ; à l’inverse, le réverbère ainsi que la passante – à l’ombre démesurément allongée – passent de la verticale à l’horizontale et voient leur taille raccourcie (Imre Kinszki, 1930). Sur une place ou dans une cour, dans une autre scène de plein air, Alexander Rodchenko capte, en 1928, des personnages qu’il a littéralement cloués au sol ; l’éclairage solaire a amplifié les ombres ; on se demande à quel jeu de hockey peuvent s’adonner ces huit compétiteurs tous munis d’un bâton. En 1934, le même Rodchenko contrarie à nouveau nos habitudes perceptives quand il saisit le vol plané, le saut périlleux et acrobatique d’un plongeur ; le corps en position d’équerre se présente sens dessus-dessous, avec au-dessus les jambes parfaitement jointes et au-dessous les bras écartés ; ce suspens est comme une crucifixion à l’envers. En 1961, c’est au tour d’Aaron Siskind d’immobiliser un plongeur en plein ciel ; cette fois-ci l’homme volant est vu les bras écartés avec les jambes rabattues sur le dos ; la crucifixion virtuelle du plongeur a cédé la place à une ascension extatique et joyeuse.

Fragonard a peint Les Hasards heureux de l’escarpolette. En 1937, Anton Stankowsky accomplit un véritable tour de force ; il saisit en contre-plongée, virevoltant dans le ciel, trois mouvements décalés de la même balançoire occupée par un homme assis et par un homme debout, les deux hommes pouvant d’ailleurs s’avérer être le même homme. Il ne nous reste plus qu’à imaginer que les trois femmes aux superbes tenues de plage, photographiées en surplomb par Norman Parkinson l’année suivante, l’une debout et les deux autres étendues sur les planches d’une station balnéaire, que ces trois femmes se balancent sur trois escarpolettes.

Juché en 1936 sur les hauteurs de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, sur la côte Atlantique, Joaquim Gomis Serdañons fixe la mer à marée basse et les environs ; on remarque les rangées de voitures des visiteurs qui stationnent au pied de l’abbaye. Qui prend de la hauteur éloigne l’horizon jusqu’au plus lointain. Mais qui plonge dans un bâtiment, descend dans un puits ou un trou noir sans fond, comme Cecilio Paniagua, la même année.

Deux plongées dans la vie urbaine, celle des usagers d’un transport en commun qui gravissent un escalier (Allan Sekula, 1972) et celle des façades de maisons ou d’immeubles avec en contrebas une circulation automobile (Unai San Martín, 2002), ont la faculté d’immobiliser et de figer les gens, de stopper les véhicules et de tout apprécier à l’aune du minéral ou du métal. Les objets eux-mêmes sont transfigurés quand ils sont pris de haut. Une batterie de coupes en métal curieusement disposées apparaît comme un foyer de lumière à combustion lente (Josep Sala, 1935). Alors que l’ombre révèle la nature et la forme d’un verre et d’une bombonne de grès complètement ratatinés, elle met en valeur, par contraste, le trois de cœur disposé à découvert sur une pile de cartes (Joost Schmidt, 1928).

En 1931, sur les hauteurs ventées de la Tour Eiffel, Ilse Bing surplombe les visiteurs qui effectuent l’ascension, s’agrippent au garde-fou, retiennent leur chapeau. Elle accentue leur vertige et suscite notre propre désorientation, en situant toute cette scène sur un plan incliné. Erhard Dorner, à la même époque, se contente de fixer des serviettes de table et des sous-vêtements clairs séchant au soleil sur des cordes à linge. Ici, ni brise ni vent. Mais le suspens immobile et l’entrecroisement de tout ce linge, sur fond d’ombres plaquées au sol, nous éloignent de toute lecture prosaïque.

Les sauts dans le vide remettent en question notre perception frontale de créature bipède regardant l’horizon. Nos sens sont désorientés. Nous découvrons que notre regard qui se déploie dans la profondeur du vide peut s’enfoncer dans la matière et trouer le ciel.

Arnold Odermatt, Stans, 1961

Déformations

Si certains photographes ont découvert la dimension du vide, d’autres se sont penchés sur la ductilité des choses. Il n’y a pas plus aléatoire et déconcertant que la forme d’un nuage. Ce processus cotonneux est, en permanence, en voie de bourgeonnement et de dislocation, de formation et de déformation (Alfred Stieglitz, 1927). Francis Bruguière est allé dans la même direction ; il a donné à voir, en superposant des éléments transparents, l’ondulation presque palpable de voilages diaphanes ; le tirage provient de son film Light Rhythms de 1930.

Cecilio Paniagua (1934) joue sur les transparences mais aussi sur les gros plans. Il s’amuse ainsi à nous dérouter. Il nous met dans l’incapacité d’identifier la texture ou la nature des objets, comme par exemple quand il cadre uniquement un angle d’un empilement de cadres vides encastrés les uns dans les autres. Jaroslav Fabinguer (1930) produit un autre effet déroutant ; grâce une légère plongée, il magnifie, au premier plan et en gros plan, l’abondante et blonde chevelure d’une femme nue couchée dont il survole le visage et dévoile à peine le buste. Bernard Plossu (1990) reproduit un effet analogue : depuis l’arrière d’un autobus, où un passager de profil appuie la tête et sa chevelure blonde sur une barre métallique, on voit les barres et les banquettes se succéder à l’intérieur de l’autobus.

À Paris, à partir de 1922, Man Ray s’adonne à l’élaboration de rayogrammes ou de rayographies, en interposant entre la source lumineuse et le papier sensible toute une panoplie d’ustensiles ou d’objets familiers. C’est par hasard, en posant machinalement un petit entonnoir en verre, un verre gradué et un thermomètre sur du papier sensible mouillé et en allumant la lumière que Man Ray découvrit le phénomène. Dans sa préface à Champsdélicieux, l’album de Man Ray reproduisant douze rayographies, Tristan Tzara a noté la part prépondérante accordée par le photographe aux processus physico-chimiques : « Est-ce une spirale d’eau ou la lueur tragique d’un revolver, un œuf, un arc étincelant ou une écluse de la raison, une oreille subtile avec un sifflet minéral ou une turbine de formules algébriques ? […] la beauté n’appartient à personne car elle est désormais un produit physico-chimique[3]. » La rayographie dématérialise le trousseau de clés, le revolver ou le verre à pied ; elle en fait des objets perturbés. N’oublions pas que Man Ray était familier de Lautréamont et de sa rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. On assiste ici à la rencontre inopinée d’un revolver et de huit lettres (1925) ou d’un tube à néon et d’une cotte de mailles détricotée (1926-1928).

La végétation, pourvoyeuse d’innombrables formes, peut atteindre à l’informe, à force de luxuriance ; il en va ainsi avec l’enchevêtrement rhizomatique d’un banian (Jaume Blassi, 1983). Il suffit de peu de chose, un angle particulier de prise de vue (Dorothea Lange, 1930), un ajout extérieur minime (Caballero José, 1935), ou il suffit d’un jeu de miroirs déformants pour que le visage humain paraisse défiguré (André Kertész, 1930). Mais il revient à Arnold Odermatt, dans le cadre de son métier de policier, de photographier des voitures accidentées : une auto qui a fait un tonneau (1961) ou une autre qui a été complètement écrabouillée (1964), ce qui pourrait nous apparaître aujourd’hui comme un clin d’œil aux voitures compressées par le sculpteur César.

L’autoportrait de Javier Pérez (1993), aux deux mains jointes et aux doigts démesurément allongés, est aussi spectaculaire qu’une distorsion de Kertész. Cela suggère que la pratique du photographe n’est pas seulement visuelle, elle est aussi tactile. C’est un travail élaboré, proche de l’expérimentation en laboratoire, dont Man Ray est un bon exemple. Car toute démarche intellectuelle exige un grand soin manuel.

Le découpage propre au photomontage est non seulement une affaire de doigté mais aussi de mise en scène. Au premier plan, un couple fait l’amour, sous le regard, au second plan, de huit énormes yeux globuleux et d’un lémurien interloqué (Jindrich Štyrský, 1933).

Il existe en optique des indices de réflexion et de réfraction. On pourrait affirmer qu’une photographie aboutie comporte toujours un certain indice de déformation de la réalité.

Berenice Abbott, New York, 1935

Répétitions

La photo est répétition en tant qu’elle reproduit un événement donné ou construit. De surcroît, elle répète une répétition quand l’événement en question est de nature répétitive. Ce redoublement de la répétition n’a pas échappé à de nombreux photographes.

Une rangée de fauteuils identiques dans une salle de théâtre (Raúl Belinchón, 2005) ; le prodigieux étalage d’outils de bricolage, de jardinage, d’ustensiles de cuisine, de pinceaux, de cages à oiseaux, etc., à la devanture d’une boutique de quincaillerie (Berenice Abbott, 1935) ; la spectaculaire et pénible ascension d’une vaste échelle par des dizaines de personnes, toutes vus de dos, affalées, transportant sur leurs épaules un lourd fardeau (Sebastiao Salgado, 1986) ; une accumulation de réservoirs resplendissants dans une raffinerie pétrolière (Margaret Bourke-White, 1930) ; le feuilletage impeccable de la pierre mise à découvert dans une carrière de basalte (Albert Renger-Patzch, 1930) ; le tranquille alignement de cabines de bain sur une plage (Joaquim Gomis Serdañons, 1945). Cette première série d’exemples de répétitions provenant d’artefacts (fauteuils, quincaillerie, réservoirs, cabines), d’une posture humaine (portefaix) ou de la nature (carrière de pierre) montre que la répétition n’a rien de mécanique et que si la photographie restitue le rythme de la répétition, elle en accentue les nuances et les variations.

Vers 1930, Emili Godés Hurtado s’attache à mettre en évidence des structures répétitives. Il a recours à la micrographie pour reproduire la tête d’une mouche, où l’on remarque surtout le tapis rond des centaines de facettes de l’un des deux yeux. Il explore l’anatomie d’une fleur, le pédoncule et les pétales, le pistil et les étamines. On distingue nettement, dans un épi de blé ou d’orge, l’emboîtement et la symétrie des glumes. Enfin, quand le photographe s’empare d’un morceau de tissu, il met en valeur le motif rectangulaire, le contraste du noir et du blanc, la trame des mailles de laine et jusqu’à l’apparition aléatoire de quelques fils superficiels.

La répétition dans le textile est encore à l’œuvre en 1932. Sur le quai de Javel, à Paris, Henri Cartier-Bresson immobilise, au milieu d’un invraisemblable empilement de sacs de jute vides (de plâtre ou de farine ?), quatre manutentionnaires aux habits saupoudrés de blanc. Sur un marché, à Madrid, un petit groupe nous sourit, avec au premier plan de jeunes vendeurs arborant tout un attirail de cravates. C’est par leur caractère répétitif que les sacs de jute entassés ou les cravates exhibées imposent leur présence, à égalité avec les personnes qui en ont la charge.

Un mince fil est au cœur d’une performance du duo Joko : Karin Jost et Regula J. Kopp. Photo I: les deux performeuses, l’une brune, l’autre blonde, se font face, les seins nus. Photo II : la brune attache un fil au bout du sein droit de la blonde. Photo III : la blonde attache un fil au bout du sein droit de la brune. Photo IV : la brune attache un fil au bout du sein gauche de la blonde. Photo V : la blonde attache un fil au bout du sein gauche de la brune, en reliant tous les fils. Photo VI : la brune et la blonde se font face, les quatre seins reliés par du fil.

Vues de profil et souriantes, deux nageuses au bonnet blanc (Rudolf Koppitz, 1930) ; vues de face, trois jeunes choristes, partitions en mains et enveloppées de la tête aux pieds dans un vêtement noir (José Ortiz Echagüe, 1934) ; vus de face, un cow-boy et un sheriff, pistolet à la main, deux mannequins de cire dans un parc d’attractions de New York (Evelyn Hofer, 1963). À chaque fois, la répétition oriente notre regard et elle nous incite à chercher la différence et non la ressemblance.

Enfin, passons en revue une série de formes circulaires : papier enroulé et déroulé avec effet diaphane (Robert Disraeli, 1929) ; cinq bassines en fer-blanc emboîtées, saisies en surplomb (Agustin Jiménez Espinoza, 1931) ; une roue de voiture et la roue de secours (G. W. Harting, 1922) ; quelques touches circulaires d’une machine à écrire (Ralph Steiner, 1921-1922). À travers ces manifestations du cercle, nous n’atteignons pas à l’idée du cercle selon Platon, autrement dit à l’idée du même. Tout au contraire, le facteur répétitif de formes circulaires apparentées nous fait apprécier la différence dans la répétition, une idée centrale dans la pensée de Gilles Deleuze.

Spectres

Toute photographie préserve la trace d’un événement éphémère ou d’un objet voué le plus souvent à disparaître. En ce sens, elle est hantée par des revenants ou des survivants. C’est sans doute pourquoi de nombreux photographes convoquent des fantômes ou créent une atmosphère spectrale.

Le verre d’eau à moitié plein, sur le bord duquel est fiché une olive, est étonnamment translucide ; les ombres du verre et du fruit semblent transparentes et fantastiques ; juste à côté repose une petite boîte d’allumettes oblongue (Julio Yanguas, 1929). Comme dans un tableau métaphysique de Chirico, un véhicule et trois chalets stationnés le long d’un trottoir sont accompagnés de leur ombre tutélaire ; on remarque à peine, entre deux chalets, un homme assis penché sur un journal (Imre Kinszki, 1930). Sans doute un matelot, dont on ne voit que les jambes, descend les premières marches d’une passerelle en fer accolée à la coque d’un navire ; une grande ombre plaquée sur la coque dévoile toute la silhouette du matelot et donne le sentiment qu’il est déjà à quai ; le trouble produit est assez semblable à celui du Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp (Antoni Arissa, 1930). Sur une longue façade de maisons mitoyennes, des dizaines d’escaliers identiques composés de trois marches de marbre blanc tracent une perspective impeccable ; seule une ménagère affairée sur un escalier semble s’interposer dans cette enfilade. Une autre photo, toujours sur le trottoir d’une rue ; au pied d’un escalier monumental, un homme est affalé, les pieds devant, le reste du corps recouvert d’un drap ; est-il mort ou assoupi ? (Berenice Abbott, 1930). Un lévrier galgo, assis sur un coussin, contemple une statuette africaine ; cette confrontation improbable donne l’impression d’aller de soi (Eduardo Westerdahl, 1931). Deux photographies spectrales peuvent être aisément rapportées l’une à l’autre : alors que, sur un mur, les bris d’une verrière dessinent d’incroyables formes, dans une rue déserte, un homme, aux habits élimés de clochard, se tient debout comme il peut sur le rebord d’un trottoir (Brassaï, 1931 et 1932).

Hans Bellmer s’est emparé d’une poupée à dimension de fillette, qu’il a désarticulée et réarticulée. Il a pu photographier plusieurs états d’une même poupée et différents modèles de poupée. Il a ainsi conçu une poupée sans bras ni tête, pourvue d’un tronc relié par deux jambes à terre et deux jambes en l’air ; la nudité de son corps adossé à un arbuste joue le rôle d’une apparition et d’une phosphorescence dans la nuit. Au même moment, en 1935, la surréaliste Claude Cahun fait subir une rude transformation au mannequin métaphysique de Chirico. Elle débarrasse de son enveloppe le mannequin de couture et s’empare du treillis en fil de fer qui le soutient, puis elle n’en retient qu’un buste échancré qu’elle habille d’une chaussure et d’une orchidée, avec comme accessoires, un gant, deux présentoirs métalliques pour gants et un rostre de poisson-scie. Comme en témoigne une autre photographie, Claude Cahun modifiera cet assemblage : du buste émergera la poignée d’une épée, la chaussure sera placée plus bas, des gants joncheront le sol. Deux ans plus tard, Anton Stankowsky photographie des passants marchant sur la neige et sous la neige ; le contraste est violent entre le noir des silhouettes et le blanc du sol et du ciel ; au premier plan, un homme emmitouflé à la face noire et dont le manteau, la casquette et le dessus de valise sont recouverts de neige, avance vers nous, tel un spectre inquiétant.

Les spectres se succèdent à vive allure. Grosse tête à ramifications végétales (Jindrich Heisler, 1943). Chapeau et manteau en suspens : le fantôme est prêt à déambuler (Václav Chochola, 1944). Ombre et soleil : une silhouette noire projette une ombre exorbitante (Koldo Chamorro, 1979). Dans la clôture d’une modeste chambre grise et monochrome, se répandent des lueurs blanchâtres de feux-follets (Dieter Appelt, 1981). À la proue de deux rangées de maisons dévalant vers la mer, cette maison imposante plante le décor d’un film à la Hitchcock (Gabriele Basilico, 1994). Collée sur ce portrait photographique, la petite pluie de flocons orange, dont deux flocons à la place des yeux, jette le trouble sur l’identité de la personne (Carmen Calvo, 1999). Assis à terre, quasi nu, les mains dans le dos, il a la tête enfouie sous une couverture et disparaît ainsi sous nos yeux (Ignasi Aballí, 2002).

Apparition d’une disparition ou résurrection d’une durée, la photographie a une nature spectrale.

Le fruit défendu

Parmi les cinq critères retenus, nous avons vu que Sauts dans le vide et Déformations impliquaient notre perception de l’espace et que Répétitions et Spectres engageaient notre perception du temps. Quant au cinquième critère, Le fruit défendu, il affecte nos besoins et nos désirs. La métaphore du fruit défendu concerne la photographie. D’une part, en tant qu’image et notamment en tant qu’image de la nudité, la photographie représente le fruit défendu. D’autre part, plusieurs photographies mettent en scène la métaphore du fruit défendu.

Val Telberg associe de façon flagrante la nudité féminine et la végétation (1945 et 1947) et de façon plus brutale il représente une énorme main avide qui s’empare d’un buste féminin nu (1945). Il revient à Harry Callahan d’avoir figuré le fruit défendu : vu de dos et en surimpression, une femme nue, réduite à son tronc, est assise au milieu d’une prairie (1958).

Mettons côte à côte deux photos d’Edward Weston. Les yeux clos, une femme nue est couchée à même le sol, les mains sous les hanches, les cheveux et sa toison féminine d’un noir d’encre, les deux seins réguliers comme dessinés, les contours du corps soulignés (1923). Un poivron à la peau satinée apparaît tel un corps resplendissant avec ses reliefs et ses zones d’ombre (1930). La sensualité est aussi flagrante dans le poivron que dans la femme nue ; tous deux incarnent le fruit défendu. Par ailleurs, on retrouve presque intact l’éclat sensuel du poivron dans l’épiderme et les muscles rebondis ou gravés de deux nus masculins (Robert Mapplethorpe, 1980). De même, divers nus féminins dont les seins, telles des offrandes, sont mis en évidence avec ostentation ou nonchalance (Rudolf Koppitz, 1925 ; Frantisek Drtikol, 1927 ; Sasha Stone, 1930 ; Man Ray, 1932 ; Bill Brandt, 1951) peuvent être aisément associés à des grenades épanouies (Gabriel Cualladó, 1957).

La végétation en fleurs ou en fruits (Karl Blossfeldt, 1900 ; Cecilio Paniagua, 1936 ; Jaume & Jorge Blassi, 1976 ; Toshio Shimamura, 2004), un végétal fictif (Joan Fontcuberta, 1984), des fruits dans une boîte (Paul Outerbridge Jr., 1922), des légumes sur un plat (Evelyn Hofer, 1996), toutes ces expressions de la vie végétale, éclatante de vigueur, de formes et de couleurs, entrent en correspondance avec une femme nue couchée à même le roc (Anton Bruehl, 1926), à même le sol (Sasha Stone, 1930) ou flottant dans les airs (Georges Hugnet, collage, 1935).

Le tir automatique

Alexandre d’Aphrodise, le commentateur d’Aristote, a fixé dans un exemple parlant la distinction entre hasard (τúχη) et automatisme (αύτóματον) : quand un cheval échappé se retrouve sur le chemin de son maître, c’est du hasard pour le maître et de l’automatisme pour le cheval, la notion de hasard paraissant ainsi plus subjective que la notion d’automatisme. La photographie reproduit tous les dégradés du hasard, depuis le désir le plus subjectif jusqu’au hasard le plus automatique.

À la fin des années 1920, alors que les cabines de Photos automatiques popularisaient l’autoportrait, les stands de tir des fêtes foraines récompensaient les tireurs d’élite en immortalisant leur prouesse. Tout tireur, à la carabine ou au pistolet, qui touchait le cœur de la cible était flashé automatiquement et recevait en récompense l’instantané de son exploit. Il pouvait ainsi, après coup, se voir en position de tir sur la photo et découvrir le regard ou les mimiques de ses amis, s’il était accompagné.

En 1929, le tireur Paul Éluard est épaulé par deux jeunes femmes, à la fête de Montmartre. Man Ray ajuste son tir sous le regard oblique de Lee Miller. Mais la photo la plus émouvante est celle d’Henri Cartier-Bresson, d’autant plus qu’il dira plus tard que sa grande passion est le « tir photographique », assimilant ainsi son instinct de chasse photographique à l’automatisme des baraques de tir foraines. Dans la photo, qui pourrait dater de 1930, le tireur Henri Cartier-Bresson ouvre grand les yeux. À sa droite, l’élégante Christiane d’Hybouville, avec fourrure et chapeau cloche, fixe la cible en penchant légèrement la tête. Derrière elle, une autre élégante à chapeau cloche observe le moment fatal. Mais le personnage le plus étonnant est un jeune homme au regard franc dont la tête se presse entre Henri Cartier-Bresson et Christiane d’Hybouville. C’est Éric de Jessé, âgé de dix-huit ans, qui se fera moine en 1940 à Soligny-la-Trappe.

Stand de tir, fête foraine, Paris : Henri Cartier-Bresson, Éric de Jessé, Christiane d’Hybouville et X, 1930.

Il y a la nécessité propre à l’automatisme de l’appareil photographique ou à la physico-chimie des rayogrammes. Mais il y aussi le désir et la liberté du photographe. Les cent photos que nous avons choisies voient leur aiguille osciller ou trembler entre le pôle Objectivité et le pôle Hasard. Et dans cette oscillation ou ce tremblement, elles désignent un point invisible qui ouvre sur une terre inconnue. À notre sens, une photographie est un fruit défendu que l’on dévore ou qui nous fait rêver. Mais pour qu’une photo nous touche ou nous atteigne, il faut qu’elle réponde au moins à l’une de ces conditions : a) que nous fassions avec elle un saut dans le vide ; b) qu’elle porte en elle un indice de déformation de la réalité ; c) qu’à travers la multiplicité ou la répétition, elle donne à voir non pas l’identité mais la différence et la nuance ; d) qu’elle fasse surgir les spectres et les fantômes du devenir ; e) qu’elle nous trouble ou aiguise nos désirs.

La photographie n’a d’autre but que de dévisager l’inconnu. Quand Breton a écrit Nadja, le récit par excellence du hasard objectif ou de la rencontre amoureuse, il a tenu absolument à parsemer son livre d’une cinquantaine de photographies et de documents. La photographie est le meilleur procès-verbal du hasard.

Georges Sebbag

Notes

[1] Voir André Breton, « Communication relative au hasard objectif », Documents 34, « Intervention surréaliste », juin 1934, p. 78 ; Œuvres complètes, t. II, p. 536-539.

[2] Voir Domingo López Torres, « Aureola y estigma del surrealismo », Gaceta de arte, n° 19, sepbre 1933, p. 1.

[3] Tristan Tzara, Œuvres complètes I, 1975, p. 416-417.

Références

« Hasard

objectif / Cent photos (1900-2005) »,

préface du catalogue de l’exposition « El azar objetivo », TEA

Tenerife Espacio de las Artes, Colleción Ordóñez-Falcón de Fotografía / 08, 22

mars 2018 > 15 juillet 2018. La traduction espagnole (« Azar objetivo /

Cien fotografías (1900-2005) »

ouvre le catalogue qui s’achève sur la préface en français et sa traduction en

anglais (« Objective Chance / One Hundred Photos (1900-2005) ». Ce

catalogue de 232 pages reproduit 122 photos. Georges Sebbag est le commissaire

de l’exposition.