I – Une année nantaise (juillet 1915-juillet 1916)

Le parc de Procé

Durant la Grande Guerre, de juillet 1915 à juillet 1916, le soldat André Breton est affecté à Nantes comme infirmier militaire. Plus tard, lors de ses entretiens radiophoniques avec André Parinaud, il se souviendra qu’il déambulait dans Nantes hanté par Arthur Rimbaud, auquel il empruntait exactement les mots et les visions. Ce qu’il résumera ainsi : « l’assez long chemin qui me mène chaque après-midi, seul et à pied, de l’hôpital de la rue du Boccage au beau parc de Procé, m’ouvre toutes sortes d’échappées sur les sites mêmes des Illuminations ». Mais déjà, dans « La Confession dédaigneuse », il avait relaté sa rencontre avec Jacques Vaché à l’hôpital de la rue du Boccage. Et dans un passage fameux de Nadja, il avait exalté Nantes, au même titre que Paris, comme un lieu de rencontre par excellence, une ville singulière propice à l’amitié. Il la glorifiait comme un haut lieu du surréalisme. Le paragraphe fulgurant sur Nantes s’achevait sur cet aveu surprenant : « Nantes où j’ai aimé un parc : le parc de Procé. »

Il faut s’arrêter à cette phrase, étant donné que le jeune Breton hallucinait dans ce parc et aux alentours des images empruntées aux poèmes « La rivière de cassis » ou « Enfance » de Rimbaud. La phrase « Nantes où j’ai aimé un parc : le parc de Procé » ne consonne-telle pas avec cet aphorisme cinglant de Rimbaud d’Une saison en enfer : « Ainsi, j’ai aimé un porc ? » Une sentence d’ailleurs qui est peut-être moins liée chez Rimbaud à la transgression sexuelle qu’à la transmigration des âmes.

Que veut dire Breton quand il confesse avoir aimé un parc, alors que parallèlement Rimbaud déclarait avoir aimé un porc ? Car un parc, même s’il se nomme Procé, et fricote avec le signifiant « porc », ne relève pas de la sexualité animale mais d’un règne végétal luxuriant et néanmoins ordonné en vue de la rêverie d’un promeneur solitaire. Pourtant, en calquant son aveu sur la formule de Rimbaud, Breton semble nous inviter à nous pencher sur son éros ou son refus de l’éros durant son séjour à Nantes.

Il est possible que l’aveu « j’ai aimé un parc : le parc de Procé », qui a une connotation panthéiste indéniable, ait été induit par une note fulminante sur l’idée de Dieu inscrite dans Le Surréalisme et la peinture. Cette note blasphématoire, où Breton adopte un ton délirant et cassant, s’achève sur cette mise au point : « Du reste on ne décrit pas un arbre, on ne décrit pas l’informe. On décrit un porc et c’est tout. Dieu, qu’on ne décrit pas, est un porc. » Ce Dieu, le Dieu transcendant du monothéisme, est jugé par Breton si louche et infâme, qu’il l’imagine sous les traits d’un porc. Un arbre, en revanche, lui paraît trop divers ou informe, pour être dépeint ou réduit à une forme. Breton ne polémique pas, semble-t-il, avec les dieux de la nature mais avec un dieu moral suintant quoiqu’on dise l’immoralité.

Le génie du lieu

Si on excepte une période où il est envoyé au Crotoy, le soldat Théodore Fraenkel, l’ami du lycée Chaptal, se trouve aux côtés de Breton durant son année nantaise, à titre lui aussi d’infirmier militaire. Curieusement, les notations précises sur Nantes n’apparaissent pas sur le moment mais après coup dans les Carnets de Fraenkel. On peut ainsi lire à la date du 17 juillet 1916 : « À Chaumont, en Haute-Marne, Bassigny ; réserve de personnel sanitaire ; partis de Nantes le 14 juillet, sans regret. Voyage à vociférations alcooliques, deux jours deux nuits. Montargis m’a laissé un exquis souvenir. Rues claires et avenues, maisons jolies, rivière romanesque, le Loing ; et même quelques toilettes. Praslines montargoises. Alf. Jarry tient le café Au rendez-vous de la Marine, Rimbault, l’Hôtel de la Sirène. Noms doubles de ces vieilles familles toutes alliées et confondues. » À Montargis, petite ville qui le ravit, Fraenkel découvre des homonymes de Jarry et Rimbaud, deux poètes adorés. Le génie du lieu ne fait-il pas bon ménage avec le génie poétique ? Il suffit d’ailleurs de lire la suite pour retrouver la piste du génie d’un lieu nantais : « Pas de troupes, sauf nos casques glorieux. L’aimable clarté faisait charmante cette province où il n’y avait rien de gris ou de noir. Tandis que Chaumont ! Horrible, sinistre, sale garnison de l’est, poussiéreuse ; ce jardin grotesque (oh, le parc de Procé !) » On découvre sur le vif que Fraenkel, qui vient juste de quitter Nantes, est hanté par le parc de Procé, sur lequel Breton épiloguera bien plus tard.

Autres notations du soldat Fraenkel, dont les cantonnements se rapprochent de plus en plus du front. Le 26 août : « Que Nantes me paraît jolie ! Avec ses rues, son tumulte, ses cafés, son cinéma… ». Puis le 7 octobre : « quand je rencontre parmi mes malades, un soldat de Nantes, je l’interroge avec presque de l’émotion, bien plus que si c’était un Parisien. Cela m’étonne ; j’ai presque envie d’aller là-bas en permission. En mon souvenir c’est plus proche que Paris. » Puis ce propos du 16 octobre : « Je me prépare à bientôt partir en permission. J’aurais aimé aller à Nantes. » Propos aussitôt suivi de celui du 22 octobre : « J’y suis, pas à Nantes, mais à Paris. Déçu par avance, je m’énerve et m’ennuie. »

Si on se reporte enfin, dans les Carnets, à la date du 31 mai 1917, Théodore Fraenkel relate avec émotion ses sorties aux Ballets russes, au Théâtre-Français, ses promenades au Bois, au quartier juif avec Annie Padiou, spécialement venue le voir à Paris. Or Annie Padiou n’est autre que cette jeune fille dont Breton parlera dans Nadja, qui, un jour, à Nantes, l’avait abordé, sous une pluie battante, et qui de but en blanc lui avait récité « Le dormeur du val » de Rimbaud.

En fait, à Nantes, après une courte idylle avec Annie Padiou, André Breton fut beaucoup plus sensible au charme d’une certaine Alice. Ce qui poussa Fraenkel à devenir le confident d’Annie. C’est pourquoi le 31 mai 1917, Théodore Fraenkel, qui ne s’est jamais senti aussi proche d’Annie – quand il lui annonce son départ pour la Russie, elle pleure et ils s’embrassent – ne manque pas de noter la réaction de Breton : « A. B. qui devina mon cœur, exprime une fureur grossière. » Intervient alors une phrase qui nous ramène à Nantes et paraît indiquer que, outre Rimbaud, le génie de l’amour hante le parc de Procé : « Le moment du baiser ressemble à ce qu’on dit du moment de la mort ; mémoire, idéation se trouvent exagérées, vertigineuses. Je pensais à des réflexions d’A. B. au temps du parc de Procé, à notre inhabileté, à notre position vue par un tiers ». À Nantes, en réalité, le génie de l’amour des deux infirmiers militaires était plus maladroit que flamboyant, plus rêveur qu’entreprenant. Si on se fie au carnet de bord de l’ami Fraenkel, qui a pour premier destinataire son ami André, il n’y a pas de doute que les deux anciens condisciples du collège Chaptal ont été sensibles à la topographie et à l’animation de Nantes.

Amours masculines, amours féminines

Durant l’année nantaise, y a-t-il eu chez Breton une affirmation ou un déni de l’éros ? Les amours masculines ont-elles égalé ou même éclipsé les amours féminines ? À vrai dire, ce questionnement prendra tout son sens avec la rencontre de Vaché.

Il importe d’introduire André Paris, un étudiant en pharmacie qui a dû quitter Nantes. Breton correspond avec lui, depuis l’automne 1915, en lui exprimant des signes forts d’affection et d’amitié. Ainsi c’est grâce aux lettres à André Paris qu’on a des détails sur deux nuits de Breton avec sa cousine Manon le Gouguès. La nuit du 10 octobre 1915 dans un bel hôtel de Rennes, l’hôtel Continental, est platonique : « Songez en souriant, je vous prie, que quatre heures durant, je n’ai pas enfreint la défense puérile d’une voilette, si vous voulez un peu par paresse, beaucoup par le très considérable souci de laisser de cette entrevue que j’entrevoyais la dernière, une impression calculée. » La nuit du 24 octobre, en revanche, se passe au lit. Mais Breton, qui apparemment n’a pas éprouvé de plaisir et se trouve à mille lieues des extases ou des affres de l’amour-passion, relate cette expérience plutôt ratée d’une étrange façon, puisqu’il conclut qu’il en est sorti miraculeusement indemne : « Je crois, savez-vous, que je viens d’enterrer une part (encore inestimée) de moi-même et de ma tranquillité, vous ne devineriez jamais l’objet de mon allusion. Bah ! j’ai couché avec Manon dimanche. Une nuit entière. – Je ne l’aime plus. Sincèrement, je crois bien ne plus l’aimer. Je doute, mon ami, de l’avoir aimée jamais. Je m’observe avec quelque curiosité. Je ne souffre pas. Qu’en dites-vous ? » Puis vient l’aveu brutal d’un dédain de la sexualité, vaguement teinté de misogynie : « J’incline à quelque absolu platonisme. Une beauté toute plastique, vous savez la Femme ! Ça vaut une contemplation très chaste. Idéal d’eunuque. »

Le plus étonnant est que son refus ou son surplomb de l’acte sexuel dérive à la fois de son expérience avec Manon et d’une justification rhétorique puisée dans des poèmes. Voilà ce que retient André de sa nuit avec Manon : « J’ai seulement cueilli un bouquet malodorant d’euphorbes sur les terrains vénéneux de ces cimes, où j’ai côtoyé l’irrésistible Péril. Miraculeusement sauf ! » Comme pour mieux assener la leçon à son correspondant il joint à la lettre un poème symbolique et désincarné de Francis Vielé-Griffin, un autre de Paul Fort intitulé « Le Lien d’Amour », dont voici la rengaine :

Pourquoi renouer l’amourette ? C’est-y bien la peine d’aimer ?

Le câble est cassé, fillette, et c’est toi qu’as trop tiré.

Il joint aussi de Jules Laforgue « Notre petite compagne », six couplets misogynes, une déclaration de guerre antiféministe. Surtout, Breton, dans le développement de sa lettre, en appelle à Laforgue, qui semble pour lui le maître en la matière. Voici les quatre vers qui veulent ridiculiser à jamais l’étreinte sexuelle :

Je songeais : tous en sont venus là. J’entendais

Le râle de l’immonde accouplement des brutes !

Tant de fanges pour un accès de trois minutes !

Hommes, soyez corrects ! ô femmes, minaudez !

Toutefois, il y a dans la lettre à André Paris du 27 octobre 1915 comme un contraste étonnant. D’un côté, Breton dit son dégoût après la coucherie avec Manon. D’un autre côté, il est démonstratif dans son amitié avec Paris. On peut lire sous sa plume ce solennel engagement : « L’amitié seule est divine. Et belle. » Quelque temps plus tard, dans la lettre du 13 décembre, Breton confirme en passant que la rupture avec Manon est consommée. Toujours affectueux avec son correspondant, il lui adresse cette phrase à double entente : « Qu’on me rende Paris, la Seine, les galeries de tableaux, les salles de dissection, l’avenue de l’Observatoire ! » Il escompte qu’on lui rende et la Ville et André Paris son ami. À cette date, les amours de Breton sont masculines, apparemment accordées au génie du lieu de Paris et non de Nantes.

« À vous seule », « Âge » et « Façon »

Breton démarre l’année 1916 en écrivant le sonnet « À vous seule ». En raison ou en dépit de leurs déboires érotiques, il s’adresse à sa seule cousine Manon, à Manon restée seule. On retrouve dans « À vous seule » une recomposition du début de « Dévotion », le poème de Rimbaud comprenant toute une série d’envois ou d’invocations. Rappelons la première dédicace inscrite dans « Dévotion » : « À ma sœur Louise Vanaen de Voringhem : – Sa cornette bleue tournée à la mer du Nord. – Pour les naufragés. » C’est à travers la sœur de charité de Rimbaud portant cornette que Breton interpelle Manon Le Gouguès. Car, depuis leur équipée à contre-courant, il attend de Manon non pas un secours mais une sorte de pardon :

« À vous seule qui ne fûtes l’étrange poupée

Sœur ai-je dit […] »

« Un bout de corne pointe ustensile d’épopée »

« Ange vous selon mes paradoxes de janvier

Retîntes ce long talus qui bée au vent moqueur

Et me pardonnâtes l’équipée à contre-cœur. »

Le 3 janvier, Breton envoie le poème « À vous seule » à Fraenkel, qui se trouvait alors en permission à Paris. Le 9 janvier, il le soumet à Paul Valéry, et le 12 janvier à Guillaume Apollinaire. La lettre à Fraenkel, qui comporte une référence appuyée à Rimbaud, s’ouvre sur un propos révélateur de l’état d’esprit de Breton : « Une conscience si nette de mes irrésolutions me dispensant d’aventurer mes pas sur quelque trottoir, toute la journée d’hier se passa à couvrir d’ornementations douteuses et tristes le matelas qui est sur ma table, comme de signatures à l’encre bleue. Il faut bien avouer avec honte que ta présence me manquait, si forte est l’accoutumance, poursuivrai-je, aux choses pires. » Il y a aussi dans cette lettre deux indications sur Nantes. On apprend que Fraenkel ne s’est pas privé de charrier son ami devant le restaurant La Cigale. Et on comprend que Breton et Fraenkel se sentent maintenant chez eux à Nantes : « Et puis, j’ai songé avec terreur que nous étions heureux à Nantes. »

Le mois suivant, Breton célèbre le jour anniversaire de ses vingt ans dans un poème en prose recoupant parfaitement « Aube » de Rimbaud. En prenant congé de sa jeunesse, le jeune poète, le 19 février 1916, accède à un nouveau palier de sa vie : « Aube, adieu ! Je sors du bois hanté. J’affronte les routes, croix torrides. […] Atteins la poésie accablante des paliers. »

Enfin, début juin, il s’attaque à « Façon », un poème à l’image de la mode la plus sophistiquée. Dans ce poème déconstruit, les vers sont brisés et des rimes aussi riches que « mais de mois ? Elles » et « Mesdemoiselles » sont dissimulées. Toujours sous la coupe de Rimbaud et de Mallarmé, le jeune poète accueille cette fois-ci un nouveau venu, Jacques Vaché, le dandy des tranchées.

Trois éléments signalent dans le poème « Façon » la présence de Vaché : d’abord, les images de mode ou d’élégance ; ensuite la locution « tout de même », typique du Nantais ; enfin, l’emploi à deux reprises du mot « fillettes » qui nous met sur la piste de l’éros de Vaché.

D’après « La Confession dédaigneuse », Jacques n’avait pas de rapport sexuel avec la jeune Louise, avec qui il vivait rue du Beffroi, à Nantes. Il lui baisait seulement la main et il « se contentait de dormir près d’elle, dans le même lit ». D’où cette interrogation postérieure d’André Gide : « Jacques Vaché était-il chaste ? ».

Un autre fait : dans la nuit du 22 au 23 juin 1917, Jacques Vaché qui n’a pas trouvé Breton à l’hôpital de la Pitié, erre dans Paris. Aux abords de la gare de Lyon, il porte secours à une petite fille de seize ou dix-sept ans que « deux hommes brutalisaient ». Le 24 juin, après la représentation des Mamelles de Tirésias, Vaché présente sa protégée à Breton : « C’était une toute jeune fille d’apparence très naïve ; il lui avait passé en bandoulière sa carte d’état-major. […] Jeanne l’attendrissait visiblement, il lui avait promis de l’emmener à Biarritz. En attendant il allait loger avec elle dans un hôtel des environs de la Bastille. Nul besoin d’ajouter que le lendemain il partait seul sans plus se retourner que de coutume ».

En écho à tous ces faits rapportés par Breton, il faut ajouter ces notations du 26 juin 1917 provenant des Carnets de Fraenkel : « Rencontre à Paris de Jacques Vaché, que nous avions aimé à Nantes ; l’ironiste, l’humoriste, le mystificateur féroce, menteur aristocrate et dédaigneux. / Jeanne, couturière docile et douce, âme claire. Vie de ces femmes… […] Désir de ne plus revoir la femme avec qui l’on couche. / Fortement inspiré de l’agynisme d’A. B. » Bien sûr, Jeanne, la couturière docile, n’est autre que la jeune femme secourue et assez vite quittée par Vaché. Mais comme le mot « agynisme » (indifférence vis-à-vis de la femme) attribué à Breton s’applique parfaitement à Vaché, on peut presque déduire qu’au printemps 1916 à Nantes l’éros de Breton ne déparait pas celui de Vaché. Le Nantais avait inventé la cérémonie du thé, où il baisait la main de Louise. Tandis que Breton ne s’attachait pas outre mesure à Annie Padiou, au grand scandale de Fraenkel, allant jusqu’à lui préférer une certaine Alice qu’il évoque en ces termes dans la lettre à André Paris du 18 juin 1916 : « J’aime quasi une jeune fille délicieuse nommée Alice, inquiétante et fine, qui conduit un très beau chien, est brune, mystérieuse et tendre. Elle ne sait rien de moi ni moi rien d’elle, hors des formes que nous avons prises pour nous plaire et du goût des baisers, du vertige d’être ensemble. Je la trouve magnifique. Espagnole à l’évidence. Je l’aime depuis quelques jours pour, sans doute, encore quelques jours… »

La collusion Vaché-Breton

La sympathie d’André Breton pour André Paris, exprimée à l’automne 1915, connaît un coup d’arrêt, au printemps 1916. C’est l’époque où Breton rencontre Jaques Vaché. Il semble bien alors que, pour Breton, les amitiés masculines, avec Fraenkel et Vaché, l’emportent sur les amourettes féminines.

Par la suite, Breton déclarera, après la mort de Vaché : « c’est à Vaché que je dois le plus. Le temps que j’ai passé avec lui à Nantes en 1916 m’apparaît presque enchanté. Je ne le perdrai jamais de vue, et quoique je sois encore appelé à me lier au fur et à mesure des rencontres, je sais que je n’appartiendrai à personne avec cet abandon. » Breton a définitivement incorporé Vaché en lui. Et il le reconnaît avec superbe dans le Manifeste du surréalisme : « Vaché est surréaliste en moi. »

Le 5 juillet 1916, Jacques Vaché, alias Jacques Tristan Hylar, est à nouveau sur le front, mais cette fois-ci avec les troupes anglaises. Pour la deuxième fois, il écrit à André Breton. Il y a dans cette lettre tout ce qui le caractérise : le dandysme et l’indifférence souveraine, la réversibilité des armées alliées et ennemies, la mystification et l’humour. Vaché est direct, intime et équivoque : « Et puis je vais me réveiller dans un lit connu et je vais aller décharger des bateaux – avec vous à côté de moi – brandissant le bâton à électricité… » Aussitôt avancé, l’aveu d’amitié est rétracté : « Rappelez-vous que j’ai (et je vous prie d’accepter cela) une bien bonne amitié pour vous – que je tuerai d’ailleurs – (sans scrupules peut-être) – après vous avoir dûment dévalisé de probabilités incertaines… »

Outre qu’il songe à de grands voyages ou à des métropoles, comme Sydney, Melbourne, Vienne ou New York, Vaché se projette aussi dans Paris. À cet égard, la connivence avec le poète Breton passe dans cette lettre par une batterie de citations concernant Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Henri de Régnier ou Jean Royère, visant des poèmes galants, érotiques ou scabreux. Dès cette lettre du 5 juillet 1916, Vaché laisse poindre son humour et montre quelques-unes des facettes de son personnage.

Premiers jours de juin 1916 : Breton manifeste dans le poème « Façon » l’esprit collagiste qu’il exprimera plus ouvertement encore, deux ans plus tard, dans le poème-collage « Pour Lafcadio » ainsi que dans les lettres-collages adressées à Fraenkel, Aragon et Vaché. Le collagisme, qui sera et demeurera le premier moteur du surréalisme.

Paris est à l’honneur dans « Façon » à travers la Cour Batave et Chéruit, la maison de couture de la place Vendôme, où travaillent des centaines de midinettes. Ce qui se trame toutefois là, ce sont les amours amusées et contrariées de Breton avec deux fillettes, deux anges du parc de Procé, Annie Padiou et Alice. Tout cela paraît désespérant, avec une Annie éprise d’André et un Fraenkel qui s’entremet et s’emmêle. D’où, dans les Carnets, cette marque d’animosité à la date du 26 juin 1916 : « le suicide intellectuel que fut mon collage avec Breton. »

Chez Breton, au printemps 1916, l’éros masculin prend le pas sur l’éros féminin. Dès lors, le marivaudage avec les deux fillettes tombe en quenouille. C’est là tout l’enjeu de « Façon ». Car avec les fillettes, le poète n’envisage ni l’attachement (première strophe), ni la volupté (deuxième strophe) ni l’amour (troisième strophe).

« Mesdemoiselles », le vocatif par lequel s’achève « Façon » contient à la fois la question et la réponse. Breton faisant rimer « Mesdemoiselles » avec « mais, de mois ? Elles », il entend et sous-entend « mais pour combien de mois, mesdemoiselles ? »

À vrai dire, la dernière phrase du poème, « L’odeur anéantit tout de même jaloux ce printemps, Mesdemoiselles » renverse « Le Printemps adorable a perdu son odeur ! », un vers fameux du poème « Le goût du néant » des Fleurs du mal. Le printemps de Breton n’a rien d’adorable, c’est un printemps jaloux qui a le goût du néant. Jalousie d’Annie, d’Alice ou de Théodore en ce printemps de Nantes.

« Mesdemoiselles, tout de même, s’exclame Breton, quelle est l’odeur qui anéantit ce printemps jaloux ? Est-ce l’odeur de la femme ? » Breton a peut-être encore en mémoire le « bouquet malodorant d’euphorbes » de la nuit avec Manon. Mais c’est à Nantes, au printemps 1916, que peut se poser vraiment la question : en amour, est-on nanti ou anéanti ? L’amour a-t-il à Nantes le goût du néant ?

Aragon lira « Façon ». Il en tirera, pour son tout premier roman, Anicet ou le panorama, « Baptiste Ajamais », le personnage personnifiant André Breton. En mai 1928, dans la préface à l’exposition Pierre Roy intitulée « Celui qui s’y colle… », Aragon redira, après Breton, qu’on n’est pas nanti mais anéanti en amour. Le génie du lieu de Nantes, c’est de jouer avec le néant, un néant en amour féminin ressenti conjointement par Breton et Vaché.

Aragon, évoquant le néant qui néantise mais aussi le néant créateur, propose la formule : « C’est à Nantes qu’est né le monde ». Car, d’où procède l’étant, sinon du néant ? Il a suffi qu’une photographie de Rimbaud à dix-huit ans lui tombe sous les yeux, pour que Breton traverse Nantes avec les yeux de Rimbaud. Il a suffi que Breton rencontre Vaché à Nantes pour que le surréaliste, tout au long de sa vie, continue à converser, par messages automatiques interposés, avec le dandy des tranchées.

Georges Sebbag

Références

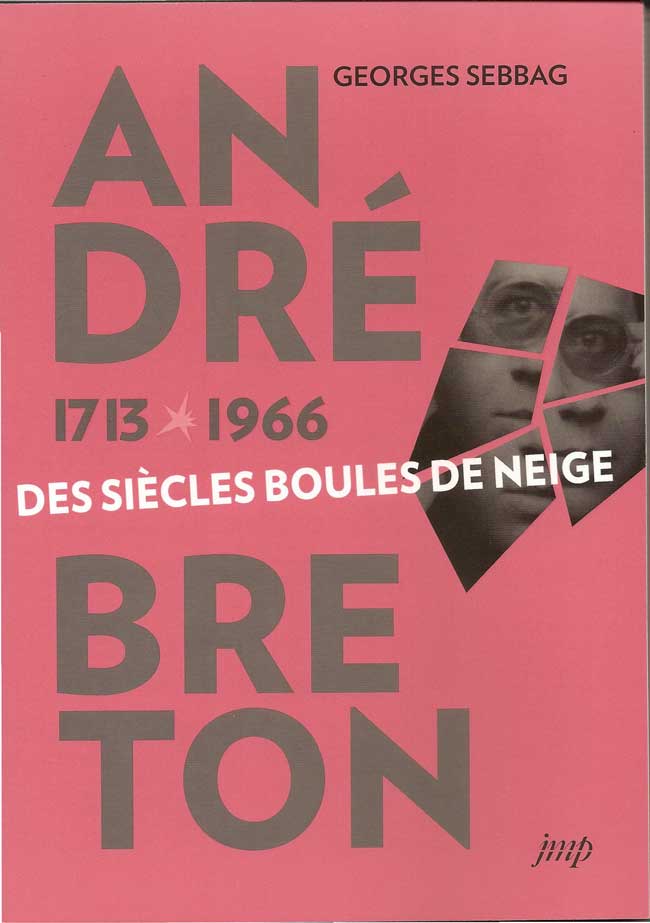

« Une année nantaise (juillet 1915-juillet 1916) » est le premier chapitre d’André Breton 1713-1966. Des siècles boules de neige, collection Kaléidoscope, Nouvelles éditions Jean-Michel Place, 2016.