« Nul n’entre ici s’il n’est géomètre », pouvait-on lire au fronton de l’académie de Platon. Torres-García, le peintre natif de Montevideo, aurait pu prolonger ainsi la fameuse inscription du philosophe d’Athènes : « Nul n’entrera dans ma peinture s’il n’en tire pas une leçon d’architecture. » En effet, trois questions parallèles n’ont cessé d’occuper ou de préoccuper le peintre constructiviste : 1° Comment construire un tableau ? (question théorique et formelle). 2° Comment bâtir une ville ? (question technique et sociale). 3° Quelle est ma boussole de navigation dans la vie ? (question individuelle et morale).

En ce qui concerne la première question, Torres-García adopte une démarche kantienne et logiciste. Un tableau constructiviste doit être aussi épuré qu’un schéma, aussi structuré qu’un diagramme, aussi logique qu’une table de vérité. Toutefois, pour exécuter un plan et appliquer une règle à la lettre, il faut en avoir pris l’initiative et posséder un esprit inventif. Un tableau constructiviste s’accorde avec lui-même. Tel l’esprit qui, découvrant une vérité, s’accorde avec lui-même.

Nous nous attarderons sur la question de l’urbanisme, qui résume à elle seule la plupart des problèmes de population et de société. Torres-García a-t-il rempli dans ce domaine son programme constructif ? A-t-il réussi à donner une « synthèse de ville » ? Où se situe la ville constructiviste en regard des relevés cadastraux, des parcours guidés, des récits romanesques, des gravures impeccables, des clichés pittoresques ou des travellings mouvementés ? Que dire de cette ville constructive, à présent que la planète n’en finit pas de s’urbaniser, le territoire de s’équiper, la population de se densifier, les décors et les mobiliers urbains de s’uniformiser, à présent que des résidents pris de bougeotte ne se rencontrent pas sur la place publique ni même dans des cafés ? Nous verrons que la ville bâtie par Torres-García n’est ni déclassée ni datée. Avec ses schèmes intelligibles déployés dans une cartographie sensible, elle donne beaucoup à penser sur l’objet architectural et le lien urbain.

Magie des inscriptions et autres enseignes

Une ville sans enseignes ni inscriptions n’est qu’un labyrinthe insipide ou un lieu sans âme. D’un bout à l’autre de la ville classique ou moderne se met nécessairement en branle toute une signalétique, toute une sémiotique : devises sur fronton, noms dans un cartouche, enseignes de commerçants, panneaux, panonceaux, plaques gravées, écriteaux, affiches publicitaires, enseignes lumineuses, auxquels s’ajoutent de modestes graffiti (à ne pas confondre avec le taggage immodeste et systématique). Qu’un détail révèle le tout, qu’une inscription monopolise l’attention et l’émotion, nous allons essayer de le montrer à travers Raymond Roussel, Louis Aragon et André Breton, trois poètes de la vue, hallucinant la ville et la rendant plus lisible. Torres-García s’inscrivant parfaitement dans cette filiation.

D’abord, Raymond Roussel en 1904. À l’extrémité d’un porte-plume blanc, une fine photographie est enchâssée dans une boule de verre. L’œil de l’écrivain qui y pénètre, découvrant un bord de mer estival, s’emploie à détailler les objets et le paysage, à narrer par le menu le comportement des plaisanciers, des baigneurs, des promeneurs, et de fil en aiguille à nous édifier sur leur psychologie supposée, à nous livrer impromptu une série d’études de mœurs. Il en résulte un poème de 2056 alexandrins intitulé La Vue qui nous tient en haleine. Le même tour de force se reproduit avec Le Concert, poème de 1068 alexandrins, où le narrateur décrit l’en-tête du papier à lettres d’un hôtel. Il en va de même avec La Source, où Roussel, attablé cette fois-ci au restaurant, examine à la loupe l’étiquette d’une bouteille d’eau minérale, dont il révèle les microdurées ou les secrets en 1012 vers. Robert de Montesquiou, devant de telles performances, a qualifié l’écriture de Roussel d’art d’infusoire, mais d’« infusoire de génie ».

Qu’une étiquette, qu’un papier à en-tête, qu’une photographie soient une source inépuisable pour un artiste, c’est là une donnée fondamentale de la création graphique et de l’interprétation critique. Mais c’est aussi l’acte de naissance de la peinture de Torres-García. Comme il le confesse dans les dernières pages de Notre boussole de navigation dans la vie, une boîte de sardines ayant pour motif le phare de Dunkerque, des barques de pêcheurs, le nom de la ville et une frise de poissons, avait illuminé son enfance à Montevideo. Tel était le point de départ de son art. Et le 30 juillet 1932, visitant enfin Dunkerque et son phare, il pouvait témoigner de l’authenticité et de l’intensité de son souvenir d’enfance.

On a publié récemment sous le nom À l’Ambigu, un roman en vers de Roussel datant de l’époque de La Vue. Nous sommes au théâtre. Le décor est celui d’un bouge, d’un cabaret louche vu de l’intérieur. Roussel consacre plusieurs dizaines de vers aux deux inscriptions en lettres d’or, « À la bonne sieste » et « Vins et liqueurs », qui sont toute la raison d’être de ce lieu mal famé et qui sont scandées à trois reprises sur la devanture et la porte vitrée. Après avoir déchiffré les inscriptions usées par le temps et perçues à l’envers, Roussel fait intervenir une clarté lunaire qui ravive les syntagmes en question et projette leurs lettres d’ombre, tour à tour sur le sol et le pantalon d’un client.

Louis Aragon peut, en matière d’inscriptions urbaines, prendre le relais de Roussel. Dans la revue Le Film du 15 septembre 1918, le jeune dada-surréaliste dit son émoi face aux inscriptions et autres indices du décor urbain qui parsèment les films d’action américains, westerns, policiers ou burlesques : « La porte d’un bar qui bat et sur sa vitre les lettres capitales de mots illisibles et merveilleux, ou la vertigineuse façade aux mille yeux de la maison à trente étages, ou cet étalage enthousiasmant de boîtes de conserve (quel peintre a composé ceci ?), ou ce comptoir avec l’étagère aux bouteilles qui rend ivre à sa vue […] » En mettant en pièces le temps et de l’espace, le cinéma redistribue les signes grouillant dans la ville (inscriptions, affiches, étiquettes, etc.), joue avec les échelles de grandeur (une bouteille devient un gratte-ciel et un gratte-ciel une bouteille) et accorde aux objets une souveraineté magique et un attrait poétique. La peinture peut-elle en faire autant ? C’est l’interrogation d’Aragon. Certes, plus tard, Andy Warhol et le pop art, combinant pub et affiche, s’empareront des icônes de la presse et de la consommation, et magnifieront la boîte de conserve. Mais c’est un contemporain d’Aragon qui relèvera le défi lancé par le cinématographe.

En effet, Torres-García se donne les moyens de bâtir la ville, en particulier en faisant coexister des schèmes d’objets. Qu’est-ce qu’une « synthèse de ville » pour le peintre constructiviste ? On pourrait répondre, en reprenant justement l’énumération d’Aragon, que c’est une ville où coexistent un café avec inscriptions, une façade d’immeuble, une boîte, une bouteille… Tandis qu’un futuriste fixe l’instant fugitif d’un lieu, alors qu’un cubiste cristallise les facettes d’un objet, Torres-García raisonne en urbaniste (quel est le plan de la ville ?) et en peintre-cinéaste (comment cadrer une ville dans un tableau ?). Et cela débouche sur une série de tableaux logiques, constructifs et poétiques.

Café surréaliste et café constructiviste

Quand Louis Aragon, dans Littérature d’octobre 1919, veut situer son ami Philippe Soupault, l’auteur de Rose des Vents, il ne peut s’empêcher de le représenter accoudé aux marbres des cafés où « on lit par désœuvrement les inscriptions de porcelaine des vitres qui tournent le dos ». Le café et ses inscriptions hypnotiques est un lieu aimanté de la ville enchantée surréaliste. Il est aussi un des motifs privilégiés de la ville portuaire et constructiviste de Torres-García.

En 1924, Aragon dépeint, dans Le Paysan de Paris, l’atmosphère mystérieuse du passage de l’Opéra voué à la démolition. Il s’attarde sur Le Petit Grillon et Certà, deux cafés, où depuis 1919, se réunissent les dada-surréalistes. Chez Certà, de grands fûts surplombent le comptoir, on sert le porto à la tireuse ; dans la salle, des sièges sont disposés autour de tonneaux. Le surréalisme n’existerait pas sans un lieu de ralliement quotidien. Quartier général et salon particulier, le café permet à André Breton et ses amis de se rencontrer sans se couper du monde. Le café surréaliste mêle de façon inextricable le privé et le public, la poésie et la politique, la parole et l’écriture, l’insolite et le quotidien, la salle et le bar, la terrasse et la rue, le passant et Paris, l’autobiographie du mouvement et l’histoire du moment.

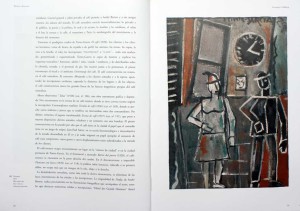

Prenons de Torres-García le prodigieux tableau El Café (1928). Aussi bien les clients et les clientes hiératiques vus de face, de dos ou de profil, aussi bien les sièges, les tables, les verres, la tasse ou la bouteille, aussi bien l’horloge que les inscriptions TELEPH[ONE] ou [C]AFE, tout est analysé, géométrisé, schématisé. Torres-García est à même de rendre intelligible et sensible les schèmes masculin / féminin, adulte / enfant, vêtement / couvre-chef, et de les redistribuer sur les consommateurs assis et le personnel debout. Sans jamais recourir au pittoresque, le peintre restitue le rituel et l’ambiance (stimmung) du café. Le café constructiviste ne trahit pas le café surréaliste. Au contraire, en dessinant l’assise et l’attente des clients, en pointant le flottement des inscriptions, en captant la dynamique des lieux et des objets, le café constructiviste indique les linéaments des forces magnétiques propres au café surréaliste.

Regardons à présent le très graphique et épuré Tabac (1928). Nous sommes à la terrasse d’un bar-tabac ou café-tabac, où l’on débite de la bière (comme le suggère l’inscription). Regardons aussi Tertulia de café (1926), où un certain réalisme est de mise et où un échange semble s’établir entre deux consommateurs. Enfin, prenons en main le jouet transformable Escena de café (1927), qui met à notre disposition des clients assis, des guéridons, ainsi qu’un garçon de café muni d’un plateau. Il n’a donc pas échappé au peintre constructiviste que le café tient dans la ville le rôle que le joker tient dans un jeu de cartes. Jean-Paul Sartre, pour sa théorie phénoménologique et intersubjective du regard développée dans L’Être et le néant, accordera un rôle exemplaire au garçon de café dont le maintien, la gestuelle et les déplacements sont subordonnés au regard des clients.

Le café-tabac occupe nécessairement une place dans la « synthèse de ville » ou dans la ville portuaire de Torres-García. Dans le grouillant et phénoménal Barrio del puerto (1928), le café-tabac est casé sur la partie droite du tableau. En ce qui concerne le sidérant et impeccable Planismo en el cuadro (1929), le tabac, réduit à la première syllabe du mot, n’occupe plus qu’un bord de la toile, en bas à droite.

La déambulation surréaliste, comme plus tard la dérive situationniste, est alimentée par les feux clignotants des enseignes et des inscriptions. L’originalité de Nadja d’André Breton réside précisément dans les illustrations photographiques accompagnant le récit, parmi lesquelles enseignes et inscriptions se taillent la part belle : « Hôtel des Grands Hommes » (place du Panthéon), « Bois-Charbons » (boutique), « Librairie de L’Humanité » (avec le panneau « on signe ICI »), « À la Nouvelle France » (café-brasserie aux inscriptions multiples), le marchand de vins de la place Dauphine, « Camées durs » (boutique), « Sphinx-Hôtel » (boulevard Magenta), « Mazda » (affiche lumineuse sur les grands boulevards). Et, à la fin de Nadja, la plaque indicatrice « Les Aubes », située non loin du Palais des Papes et du pont d’Avignon, vient prolonger la série d’inscriptions et d’indices repérés dans les rues de Paris.

La ville portuaire de Torres-García

Jadis les cités se barricadaient dans leurs remparts. Par la suite, les ports regardant vers le large, la voie maritime fut le plus court chemin entre villes, pays et continents. Nulle barrière entre Montevideo et Dunkerque en 1886, aucun obstacle entre Barcelone et New York en 1919. Vint enfin la navigation aérienne avec les aéroports aux abords des capitales et des mégapoles ; ces plaques tournantes, ces espaces de transit et d’interconnection ont désenclavé à jamais le moindre recoin de la planète. À quoi s’ajoute maintenant la navigation sur petit écran, dernière conquista des individus du grand nombre.

Mais la ville est-elle encore dans la ville, après tous ces bouleversements ? L’urbanisme qui rénove le centre, qui s’étend à la périphérie, qui s’implante sur l’ensemble du territoire, prend le pas sur la ville. La ville ne reconnaît plus ses petits dans le village global ou la ville globale. Sensible à l’éphémère, Baudelaire ne s’inquiétait pas outre mesure des métamorphoses de la ville :

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville

Change plus vite, hélas, que le cœur d’un mortel) ;[1]

Les surréalistes, eux aussi, passaient outre les démolitions et les transformations, puisque la ville recélait des attraits et conservait un mystère. Ils se prêtaient au jeu de la rencontre en errant dans les rues, en furetant dans les passages, en déchiffrant des inscriptions, en rôdant autour d’un monument. Ils détectaient des seuils et draguaient l’âme sœur. Mais que se passe-t-il depuis que l’urbanisme ne se soucie plus de faire coïncider la ville et la vie quotidienne ?

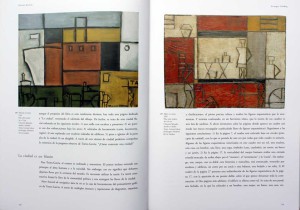

Curieusement, il y a dans la démarche constructiviste de Torres-García, et précisément dans sa ville portuaire, de quoi alimenter une réflexion sur l’urbanisme actuel. Examinons de Torres-García la série suivante : Puerto de Nueva York (1923), Barrio del puerto (1928), l’illustration portuaire dans Mise au point (1928), Planismo en el cuadro (1929), Puerto (1930), Port constructif aux taches blanches (1930). Un esprit égal anime ces tableaux et dessins. Détruisant toute perspective, usant d’un zoom annihilant les distances, Torres-García procède à une mise à plat. Il parvient à faire coexister le premier plan, l’arrière-plan et les plans intermédiaires. Le paquebot est dans la ville, les immeubles sont à quai. Le bateau paraît figé, le bâtiment semble voguer. Le port réunit tous les modes de locomotion ou de transport (navires, camions, automobiles, charrettes). La ville portuaire affiche les enseignes du commerce et de l’industrie (« Tabac », « Boulangerie », « Entreprise », « Dépôts »). En somme, le quai est une rue et la rue est une rive.

Qu’il saisisse la ville portuaire entre deux quais ou à partir du large, Torres-García nous livre un bloc urbain et l’urbain en bloc. Certes, il y a là une touche autobiographique. L’étagement des rues, la présence quasi obligée d’un cheval tirant une charrette, cela peut faire penser à Montevideo. Toutefois, rappelons-le, la peinture de Torres-García prend sa source dans le phare de Dunkerque, qui justement est un artefact architectural à vocation maritime. C’est dans la volonté de bâtir une ville portuaire que réside l’originalité du peintre natif de Montevideo.

Le devenir de la ville portuaire est à l’image de l’histoire de l’urbanisme et de la société industrielle. Au XVIIIe siècle, la ville s’ouvre sur le port, le quai est comme un balcon urbain[2]. Au siècle suivant, l’industrie et le chemin de fer établis au bord des quais s’interposent entre la ville et port. Vers 1950, le port, affecté à l’industrie lourde et aux conteneurs, fonctionne de façon autonome. Aujourd’hui, la ville et le port éclatent en pôles spécialisés. Le vieux port est réaménagé, l’immobilier recouvre les friches, des bateaux de plaisance sont parqués, des ponts relient les berges. On ne sait trop si la ville régénère le port ou si le port revivifie la ville.

« Comment bâtir une ville ? », la question de Torres-García trouve son application exemplaire dans la ville portuaire. La structure de la ville portuaire porte en germe le devenir planétaire de la ville. En effet : 1° La ville portuaire est double (exemple, Athènes et Le Pirée). Le port est comme l’avant-poste de la ville. 2° À quelques exceptions près, le port n’est pas naturel mais artificiel. Avec ses embarcadères, digues, jetées, arsenaux, chantiers de construction, le port engage les techniques et les grands moyens des ingénieurs. En ce sens, le port est le laboratoire de l’urbanisme rationnel et moderne. 3° Entrepôt et lieu de transit, marché de l’import-export, aimantation des lointains, la ville portuaire est une rose des vents ouverte aux agglomérations et conurbations du monde entier. 4° Enfin, le port préfigure le destin de la gare et de l’aéroport.

Les tableaux de Torres-García sur la ville portuaire ne sont ni anecdotiques, ni pittoresques. Il en va de même de l’aquarelle Voyages rapides vers le soleil (1930), comprenant entre autres un cheval, une église, une boussole et un paquebot nommé « Départ ». Certes, il y a là une touche baudelairienne d’invitation au voyage. Mais attention ! Torres-García, comme André Breton d’ailleurs, est à la recherche de son propre nord magnétique et moral. Constructivo con brújula (1932), tableau cardinal, c’est le cas de le dire, comporte les inscriptions « NORD », « EUROPE », « COM[PAGNIE ? ESTIBLES ?] », « MES[SAGERIES ?] ». Notons que le sigle « NORD » n’est pas aligné sur la direction de la boussole figurant dans le tableau. Surtout, nous tenons là le tableau-phare du peintre constructiviste. Synthèse de ville et synthèse de tableau, Constructivo con brújula nous entraîne dans les dédales d’une ville portuaire.

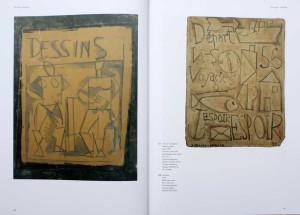

La ville dans les cahiers de Torres-García

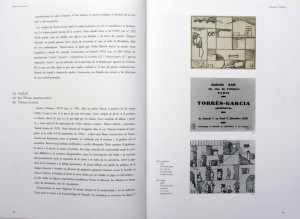

Dessins (1922), Mise au point (19 mars 1928), Ce que je sais, et ce que je fais par moi-même, Cours complet de dessin et de peinture, et d’autres choses (5 septembre 1930), Raison et nature, Théorie (mai 1932), Notre boussole de navigation dans la vie (19 septembre 1932), tous ces cahiers de Torres-García sont fascinants, car le penseur se confond avec le scripteur, et le graphiste avec le moraliste. Torres-García dessine en écrivant et écrit en dessinant. Tout mène au graphisme, la main et le pinceau, la raison et la plume. Il n’y a pas de solution de continuité entre l’écriture alphabétique et l’écriture idéogrammatique, entre la transcription de la parole et l’écriture de la pensée, entre l’expression de la raison et l’ordre de la nature, entre la finesse de l’intuition et le dessin géométrique. C’est avec jubilation que le peintre s’applique à dessiner les mots de la langue française et à parsemer son discours de petits cailloux blancs, tels que la bouteille, l’horloge, l’encrier, la boussole, le vaisseau, la charrette tirée par un cheval, la pipe, le café-tabac… bref tous ses schèmes favoris. Vis-à-vis du discours, les schèmes ou les dessins n’ont pas valeur d’illustration mais d’élucidation.

Torres-García ne craint pas de se réclamer à la fois de la modernité et de la tradition. Tantôt il se rapproche de la phénoménologie de Husserl : « La conscience devient objet[3]. » Tantôt il se rallie à la sagesse stoïcienne : « Agir selon notre propre nature[4]. » Surtout, il ouvre la voie à l’Art brut de Jean Dubuffet : « […] n’a que de la valeur, l’art très primitif, l’art populaire et l’art des enfants. Tout le monde peut s’exprimer, avec plus ou moins d’adresse, par ce moyen graphique. Une sorte de graphisme géométrique. Voir les dessins d’enfants. — Et bien, il faut dessiner comme eux et pas plus. Le dessin que nous savons par nature, et sans avoir rien appris ni en d’autres ni par d’autres[5]. » Dix ans, vingt ans après Torres-García, Jean Dubuffet se mettra dans les pas du Montevidéen. Il parcourra les rues de la ville constructiviste, insistant sur la tronche des bonshommes et les inscriptions fantaisistes.

Alors qu’ils ne sont pas appelés par le discours, tous les signes de la ville portuaire sont présents dans les cahiers, en particulier dans Mise au point dont la matière graphique se résume essentiellement aux tableaux urbains suivants : 1° Deux façades d’immeubles avec véhicules en stationnement. 2° Passants devant un bureau de tabac. 3° Ville portuaire avec navires au premier plan. 4° Chemin de fer et silos industriels. 5° Charrette, conducteur et cheval. La ville portuaire est bel et bien la synthèse de ces cinq prises de vue, auxquelles s’ajoute, sur la couverture du cahier, une scène de rue avec deux personnages sur un banc.

En regroupant divers schèmes ou dessins de Ce que je sais, et ce que je fais par moi-même, en particulier un paquebot, un tabac, une boussole, divers bâtiments, une charrette, etc. on recompose sans problème une ville portuaire. De surcroît, et alors que le propos du cahier est tout autre, une pleine page est consacrée à « La Ville », pour reprendre le surtitre du dessin. En fait, il s’agit d’une ville fluviale ainsi étagée : 1° une berge avec escalier et promeneurs ; 2° un pont avec deux embarcations visibles sous les arches ; 3° des véhicules de locomotion (charrette, locomotive, wagon) ; 4° esplanade avec escaliers encadrés de bâtiments ; 5° immeubles et églises de la ville haute ; 6° un dirigeable. On vérifie, à travers cette synthèse de ville, l’existence de la question lancinante de Torres-García : « Comment bâtir une ville ? »

La ville est un blason

Pour Torres-García, le cosmos est ordonné et harmonieux. Le peintre étend même ce principe à l’âme humaine ainsi qu’à la société. Mais cela ne veut pas dire qu’il faille s’abandonner au cours du monde. L’usage de la raison est nécessaire. La raison constructive forgera la clé de la cité politique et nous délivrera les clés de la ville.

Notre boussole de navigation dans la vie est la boîte à outils de la pensée graphique de Torres-García. À travers des tentatives recommencées de diagrammes, de schémas, de classifications, le peintre précise, remanie, explore les schèmes qui le hantent. Il finit d’ailleurs par avouer, dans un très court récit, que ses tableaux ont pour matrice une boîte de sardines. Si on entreprend maintenant d’isoler les pages où figure un tableau quasi muet (un cadre rectangulaire quadrillé de schèmes), on aboutit à ceci : 1° À la page 7, le tableau étant placé sous un cercle (principe d’unité), il est postulé une fois pour toutes que tout tableau est unitaire. Donnons en vrac les divers schèmes synthétisés par ce tableau : soleil, escalier, maison, homme, clé, coupe, sigles (croix, carré), visage, bateau, vase. 2° À la page 17, la verticalité du corps humain fait une entrée fracassante, avec de bas en haut, l’« instinct », le « sentiment » et la « raison ». Mais ce corps, avec sa double assise féminine et masculine, est encadré, soutenu par des escaliers et des bâtiments, ainsi que par une ancre et une balance, une boussole et une horloge. 3° Le tableau de la page 27 voit une redistribution des schèmes de la page 17, avec cependant l’apparition d’un double pont, sur lequel semble reposer toute la construction. 4° Deux pages plus loin, l’édifice est affirmé en tant que tel. C’est bel et bien un mur, une façade, où sont nichés un homme, une femme, un vaisseau, une maison, etc. 5° Page 62, l’édifice, construction de constructions, est encore plus stylisé. Un vaisseau et un temple trônent en haut du tableau. C’est un hymne à l’architecture, un « Cantique des colonnes », pour reprendre le titre d’un poème de Paul Valéry : « Filles des nombres d’or, / Fortes des lois du ciel, / Sur nous tombe et s’endort / Un dieu couleur de miel. » 6° À la page 80, les schèmes sont plus visibles, au détriment des éléments structurant le tableau. Mais les signes d’eau et d’architecture restent prédominants.

En parcourant les pages de ce cahier où les tableaux sont remaniés, ajustés et amplifiés, ou en passant en revue les tableaux constructivistes de cette période, en particulier le fameux Constructivo con brújula (1932), on a le sentiment que Torres-García essaie de blasonner la ville. La fondation et l’édification d’une ville se prêtent à la cartographie, à la planification, à la symbolisation. Derrière chacun de ces tableaux se profile la ville, ou mieux telle ville-rempart, telle ville fluviale (Paris) ou telle ville portuaire (Montevideo, Barcelone, New York).

Le port métaphysique

Jean Dubuffet, avec ses rues, boutiques et inscriptions, Jean Hélion, avec ses personnages géométrisés, ont poursuivi à leur façon les recherches de Torres-García. De son côté, le natif de Montevideo n’est pas resté insensible à l’art architectural et énigmatique de Giorgio De Chirico, comme en témoigne Puerto metafisico. Ce tableau de 1947 emprunte à Chirico l’immobilité des éléments, la perspective déroutante, la rareté des passants, les ouvertures aveugles des bâtiments, l’horloge, la cheminée avec fumée, le mat surmonté d’un fanion…

Si la peinture constructiviste de Torres-García a été illuminée par le phare de Dunkerque, la « peinture métaphysique » de De Chirico n’est autre que la transfiguration de la ville de Turin contemporaine des dernières illuminations de Nietzsche puis de son effondrement. Ou plus précisément, de même que Friedrich Nietzsche s’est identifié lors de son séjour à Turin en 1888 à la Mole Antonelliana[6], il en ira de même pour Giorgio De Chirico. Du nom de l’architecte Antonelli, la Mole Antonelliana empilant péristyles, temple grec et flèche sans fin, devait abriter sous son immense coupole une synagogue avant d’être dédiée à la mémoire de Victor-Emmanuel II. Voici comment le 30 décembre 1888, dans une ébauche de lettre à son ami Peter Gast, Nietzsche dit son admiration et sa stupéfaction devant ce bâtiment, alors le plus élevé d’Europe, qu’il décide de baptiser du nom de son dernier ouvrage : « Tout à l’heure, je suis passé à la Mole Antonelliana, l’édifice le plus génial peut-être qui ait été construit — curieusement il n’a pas encore de nom — jailli d’un désir absolu de hauteur, il n’évoque rien en dehors de mon Zarathoustra. Je l’ai baptisé Ecce Homo et je l’ai entouré en imagination d’un gigantesque espace découvert. »

Quant à De Chirico, dès 1910, il confiera à son ami Fritz Gartz qu’il était le seul homme à avoir compris la poésie profonde de Nietzsche. Un texte de 1935 explicitera sa dette envers le séjour de Nietzsche à Turin : « C’est Turin qui m’a inspiré toute la série de tableaux que j’ai peints de 1912 à 1915. À la vérité j’avouerai qu’ils doivent beaucoup également à Friedrich Nietzsche dont j’étais alors un lecteur passionné. Son Ecce Homo […] m’a beaucoup aidé à comprendre la beauté particulière de cette ville. […] Le charme automnal de Turin est rendu plus pénétrant encore par la construction rectiligne et géométrique des rues et des places et par les portiques […] À Turin tout est apparition. On débouche sur une place […] toute la nostalgie de l’infini se révèle à nous derrière la précision géométrique de la place. » Le tableau métaphysique qui dépeint sans conteste la Mole Antonelliana se nomme justement La Nostalgie de l’infini. Comme s’il retrouvait l’image nietzschéenne d’une Mole à l’air libre, souveraine et isolée, De Chirico campe sur un monticule, pour qu’elle se détache dans le ciel, la silhouette massive d’une tour agrémentée de trois péristyles. Par son indétermination même (est-ce un donjon, un fort, un phare, une stèle, un mausolée ?), ce monument provoque un sentiment mêlé de jamais vu et de déjà vu. Le but n’est pas de reconnaître la Mole mais de recréer les conditions d’une apparition. En fait, De Chirico qui comme Nietzsche veut fixer le calme alcyonien d’un instant fatal, use d’étonnants artifices : la monochromie assure la sérénité, la longueur des ombres équivaut à un cadran solaire, le plein n’est que l’envers du vide, les oriflammes signalent un frisson sur les hauteurs.

Comment construire un tableau métaphysique ? Comment ériger une tour comme la Mole Antonelliana ? Comment bâtir une ville comme la « ville carrée » de Turin ? Giorgio De Chirico a tenté de répondre à ces questions, en s’appuyant largement sur le sentiment de Nietzsche séjournant à Turin et écrivant Ecce Homo, son autobiographie intellectuelle. Il y a un constructivisme incontestable chez De Chirico, comme il y a un saisissement, un tremblement métaphysique dans Puerto metafisico de Torres-García. Les questions architectoniques et vitales taraudent autant Torres-García que De Chirico et Nietzsche. Sauf que le Montevidéen cherche un appui chez des philosophes apolliniens comme Parménide, Plotin ou Kant. Cela l’entraîne néanmoins à poser le même genre de questions : comment réaliser un tableau constructiviste ? comment rayonner comme le phare de Dunkerque ? comment bâtir une ville ? comment bâtir une ville portuaire ?

La dimension visionnaire n’est pas absente de la quête constructiviste. Puerto metafisico en administre la preuve. Dans ce tableau, Torres-García mêle ses propres ressorts à ceux du peintre métaphysicien. Il ne recourt pas aux ombres de fin d’après-midi d’automne chères à de Chirico. Il n’hésite pas à faire figurer les simples cubes de l’architecture moderne, des tramways, des engins de chantier. Et il trace noir sur blanc le nom d’une firme « PILOTES VIERMOND ». Or que fabrique cette firme ? des pilotis, un matériau de construction. Torres-García aurait aussi bien pu inscrire sur la façade « PILOTES LE CORBUSIER », le pilotis n’étant rien d’autre que le signe de reconnaissance de l’architecture moderne.

De Chirico est par excellence le peintre de la ville, du centre urbain et de la gare, même s’il lui arrive de planter une voile en 1909 dans Le Départ des Argonautes et L’Énigme d’un après-midi d’automne. Cependant ses deux versions de la Mole Antonelliana, Nostalgie de l’infini (1912) et La Grande Tour (1913), deux tours érigées sur un monticule, ont aussi l’apparence d’un phare, mais d’un phare d’Alexandrie, d’un phare méditerranéen. En revanche, la ville constructiviste de Torres-García est indiscutablement portuaire, moderne et transatlantique.

Le schème d’une ville

Selon Giorgio De Chirico, la précision géométrique des arcades ou d’une place publique n’est pas étrangère à l’apparition métaphysique de la ville, à son instant fatal. Selon André Breton, une photographie, prise sous un angle spécial, de l’Hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon à Paris, ou « de la très belle et très inutile Porte Saint-Denis », joue un rôle documentaire tel qu’elle allège, dans Nadja, le récit de l’auteur et stimule l’imagination du lecteur. C’est à ce prix qu’est capté un « hasard objectif » ou une durée automatique. Pour Joaquín Torres-García, avide de synthétiser le divers, et tout spécialement de structurer la civilisation urbaine, la peinture a pour vocation d’inventer un schème, ayant la simplicité d’un dessin d’enfant et la cohérence d’un plan ou d’un schéma directeur. C’est dans ce cadre géométrique doublé d’un moment unique que le visiteur pourra circuler, en dépit des embûches inhérentes à la ville.

Adossé à la philosophie de Plotin, pour la contemplation de l’Un, et à celle de Kant, pour un usage artistique du schématisme transcendantal, Joaquín Torres-García aborde la ville a priori, sans s’embarrasser d’aperçus impressionnistes ni de données empiristes. Dans sa synthèse de ville, Torres-García a découvert, entre autres, trois séries structurant une agglomération : 1° Les inscriptions et enseignes (« ÉPICERIE », « NORD », « PILOTES VIERMOND »), dont la fonction signalétique est éminente. 2° Le café-tabac, salon public particulier, dont la fonction langagière est primordiale. 3° La ville portuaire, lieu de transit et de rupture, dont les départs n’égalent jamais les arrivées.

Ces éléments sériels ne structurent pas la ville au point de la figer. Au contraire, l’affichage des signes et signaux témoigne de la diversité des bâtiments, de la multiplicité des parcours. Mieux encore, cette signalétique qui fonctionne comme une boussole de navigation dans la ville, forge aussi une mémoire individuelle et collective de la ville. Le schème constructif du café-tabac désigne quant à lui une parenthèse dans la ville, à l’écart du travail et du domicile. Il est à tout prendre le symbole urbain par excellence. Pourtant, seul le schème de la ville portuaire permet d’entrer dans le vif du sujet. Et c’est ce schème que Torres-García a eu l’audace, et pas uniquement pour des raisons biographiques, de privilégier.

Le schème de la ville portuaire ne peut exposer une unité factice. Il se doit de mentionner, d’une part, l’inconnu du départ, d’autre part, l’hétérogénéité de l’espace portuaire (bassin, quais, industrie, ville nouvelle et ancienne, etc.). Or tous les problèmes relatifs à la ville portuaire classique, la coupure rivage / large, la séparation ville / zone portuaire, le complexe commerce / industrie, la juxtaposition pêche / plaisance, tous ces types de relations ont pour ainsi dire explosé dans l’urbanisation grandissante, la démographie galopante, l’invasion du littoral, l’évasion aéroportuaire du monde contemporain.

C’est après avoir mis à plat, ou déconstruit, un certain nombre de traits historiques et d’expériences anthropologiques, que Torres-García s’est cru autorisé à créer, à construire des schémas mentaux, intuitifs et rationnels. Ayant vécu à Montevideo, Paris ou Barcelone, il n’a pas pu éluder la question philosophique de ses amis architectes : comment, indépendamment des rêves et des solutions toutes faites, bâtir une ville ?

Georges Sebbag

Notes

[1] Poème « Le Cygne » [« Tableaux parisiens »] in Les Fleurs du mal.

[2] Pour tout ce développement historique, voir Ariane Wilson, « Quand l’urbain prend le large », in L’Architecture d’Aujourd’hui n° 332, janvier-février 2000, « Villes portuaires ».

[3] in Dessins.

[4] in Ce que je sais, et ce que je fais par moi-même.

[5] Ibid.

[6] Sur Nietzsche, Chirico et la Mole Antonelliana voir mon article dans L’Architecture d’aujourd’hui n° 330, sept.-oct. 2000. Lire aussi l’article d’Axel Sowa sur la transformation de la Mole en Musée national du cinéma.

Références

« Torres-García ou comment construire une ville », inédit en français, est traduit en espagnol et en catalan dans deux catalogues Torres-García, Museo Picasso, Barcelona, nov. 2003-avril 2004.