Les surréalistes sont des gens de terrain. Leur point de ralliement se nomme café. Jour et nuit, ils déambulent dans les rues, se téléphonent, s’envoient des pneumatiques, se rendent visite dans une chambre ou un atelier. Ils peuvent jouer ensemble, manger ensemble, voir un film à plusieurs, mener en toute objectivité une expérience ou une enquête collective. Ils ne comptent pas leur temps quand ils installent une exposition, quand ils confectionnent un numéro de revue. Ils réagissent sur-le-champ, en sortant un tract ou en sabotant une réunion. S’ils voyagent, ils continuent à adresser et à recevoir des messages. Ils inventent un mode de vie qui n’a pas de précédent. Ce qui se passe entre eux, et en particulier au café, ne ressemble ni à la conversation plaisante des salons, ni aux propos feutrés des chapelles, ni à l’affairement d’une salle de rédaction, ni à la discipline d’une cellule de militants. Mais ils ont beau être révoltés, ils ne peuvent pas s’arracher à la société. Ils croient faire bande à part, ils entrent dans l’histoire.

En 1924, Aragon dépeint, dans Le Paysan de Paris, l’atmosphère mystérieuse du passage de l’Opéra voué à la démolition. Il s’attarde sur Le Petit Grillon et Certà, deux cafés où, depuis 1919, se réunissent les dada-surréalistes. Chez Certà, de grands fûts surplombent le comptoir, on sert le porto à la tireuse ; dans la salle, des sièges sont disposés autour de tonneaux. Le surréalisme n’existerait pas sans un lieu de ralliement quotidien. Quartier général et salon particulier, le café permet à Breton et à ses amis de se rencontrer sans se couper du monde. Des contacts ininterrompus entretiennent un esprit de corps et une mobilisation permanente. Dans l’entre-deux-guerres, les surréalistes se voient au café toute la semaine, à midi et en fin d’après-midi. Parfois même ils veillent tard chez l’un d’entre eux, rue du Château ou rue Fontaine. Après la Libération, ils prennent l’apéritif de 18 heures à 20 heures au Café de la Place Blanche, et en se rapprochant de la Seine, à La Côte d’Or, au Musset, à La Promenade de Vénus. Durant l’été, à Saint-Cirq La Popie, les surréalistes en comité réduit « font café » encore et toujours.

La longue durée surréaliste, de 1918 à 1968, ne se comprendrait pas sans le rituel du café qui, s’il a éloigné les natures sauvages et dégoûté les individualistes invétérés, a aussi trempé des caractères, forgé des convictions, constitué une mémoire vive, initié et formé les nouveaux venus. C’est pourquoi le qualificatif de surréaliste s’applique de préférence aux praticiens du surréalisme quotidien, qui, partageant sans même le vouloir des émerveillements, des indignations, un vocabulaire, un savoir, des énergies, des sympathies, vivent l’aventure singulière d’un collectif poétique. Ces buveurs de ballons de rouge, de blanc ou de kir, ces dégustateurs de Mandarin-curaçao, de Picon-grenadine, de diabolo-menthe, de rhum blanc, de petits marcs ou de café express, dosaient l’actualité du monde et la banalité du jour, visionnaient au ralenti les envols ou les plongeons de la modernité.

Il arrive que le remue-ménage et le brouhaha des autres consommateurs soient plus captivants que la réunion surréaliste. C’était le cas, comme le rapporte Breton dans Les Vases communicants, au café du 7, rue du Faubourg-Saint-Martin fréquenté par des artistes de théâtre ou de music-hall : « Véritable cour des Miracles de l’art, le café Batifol confondait dans une sorte de bruit marin montant et descendant, bruit de rafale, l’espoir et le désespoir qui se quêtent au fond de tous les beuglants du monde. […] Tout cela, bon pain, s’embrassait, se chicanait, parfois se battait : rien de plus accaparant, de plus reposant que ce spectacle. » Souvent, les cafés mettaient à la disposition des clients leur papier à en-tête. Aussi découvre-t-on, en consultant l’en-tête des belles lettres d’amour désenchanté envoyées à Lise Meyer, que Breton ne quittait pas un certain périmètre des Grands Boulevards de 1925 à 1927 : Cintra, square de l’Opéra, Cintra-Bourse, rue Montmartre, Taverne Mazarin, 16, boulevard Montmartre, Café d’Angleterre, 20, boulevard Montmartre, Taverne Montmartre, faubourg Montmartre.

Il arrive aussi qu’un portefeuille bien garni trouvé sur une table du Petit Grillon sème la discorde parmi les dada-surréalistes de 1921. L’objet soulève un débat éthique : faut-il le rendre (Pansaers), le tirer au sort (Tzara), partager son contenu (Aragon), convertir l’argent en boisson (Rigaut) ou se rembourser d’une avance au groupe (Breton) ? Confié à Éluard, ce dernier finit par le remettre au patron du bar. Ce qui entraînera une longue fâcherie entre Éluard et Breton. La sociabilité du café, au même titre que la dérive dans Paris, sort les poètes et les artistes de leur splendide isolement, aiguise leur sens du concret, leur intuition du moment et encourage parfois leur ardeur dialectique. L’adhésion au groupe qui ne relève pas d’un engagement officiel mais d’une union libre réclame des initiatives spontanées comme des entreprises de longue haleine. Point de départ des manifestes, des manifestations, des tracts, des sommaires de revue, le café surréaliste reste aussi ouvert à divers interlocuteurs et sympathisants. À ce sujet, Breton et Péret affirment, en mars 1951, lors de l’affaire Carrouges déclenchée par Henri Pastoureau et qui s’est vite transformée en affaire Pastoureau, qu’ils n’ont jamais imposé à leurs amis surréalistes la présence de Michel Carrouges : « Nul n’a jamais été imposé au café par quiconque. Certains y sont venus amenés par l’un de nous et se sont cru autorisés à y revenir. Le café est un lieu public, nullement assimilable à une cellule de parti ou de monastère. » Au café, les surréalistes se retrouvent entre eux et éventuellement reçoivent. Cette réunion rituelle, qui peut lasser au bout de quelques mois ou de quelques années, est le plus fort garant de l’action commune et de la mémoire collective. Dans ce décor familier, au plein cœur de la ville, les surréalistes, même s’ils se tiennent à l’écart au fond de la salle, observent un double courant imprévisible et incessant, d’un côté, le flux et le brassage des autres consommateurs, témoins irrécusables de l’existence d’une histoire en cours, d’un autre côté, en raison du caractère informel des deux heures passées ensemble et à l’image de la répartition aléatoire des membres du groupe autour des tables, des déroulements de séance dont on ne connaît jamais la tonalité à l’avance.

Pendant les années vingt, les personnalités fortes d’Aragon et Breton animent le surréalisme quotidien. Par la suite, l’assiduité au café s’explique à la fois par la nécessité de forger un esprit de groupe et par l’irrésistible attraction exercée sur tous par André Breton, le maître de céans. Dans son autobiographie inédite, Suzanne Muzard raconte comment Emmanuel Berl, dont elle était la maîtresse, décida de l’emmener au café Cyrano, sur la suggestion d’Aragon. En novembre 1927, le couple fait son entrée dans le café surréaliste : « Je me trouvais en pleine lumière devant une assemblée imposante, mais je ne distinguais qu’une seule personne. Un homme se leva pour que je lui sois présentée, et attira toute mon attention. Il était grand, d’une carrure imposante, un visage étonnant avec des traits réguliers comme sculptés, pourvu d’une chevelure abondante, mais le plus important était ses yeux, d’où se dégageait une puissance magnétique. » Cette rencontre entre Suzanne Muzard et André Breton, qui, comme on le voit, présidait la réunion du café, allait bouleverser leur vie. Quelques jours après, ils s’enfuyaient ensemble vers Avignon et Toulon.

Le café surréaliste, à l’égal de la revue du même nom, mêle de façon inextricable le privé et le public, la poésie et la politique, la parole et l’écriture, l’insolite et le quotidien, la salle et le bar, la terrasse et la rue, le passant et Paris, l’autobiographie du mouvement et l’histoire du moment. Dans une ville encore enchantée, où on n’en finit pas d’arpenter les avenues, d’explorer les quartiers, de déambuler dans les rues, de jouir d’un parcours ou de découvrir un nouvel itinéraire, ce lieu d’élection n’est pas immuable. À l’échelle des années ou des décennies, son emplacement varie. La rive droite est privilégiée, Montparnasse est en principe boycotté. Sont élus tour à tour des cafés de l’Opéra, de Saint-Germain-des-Prés, de Montmartre, du Palais-Royal et des Halles. Lors des retrouvailles quotidiennes au Café de la Place Blanche ou à La Promenade de Vénus, les nouveaux venus sont aussitôt mis dans le bain. Ce qui renforce leur adhésion. Mais c’est aussi dans un café, lors d’une assemblée générale dûment convoquée, que le processus d’exclusion de certains membres du groupe peut être entamé. Ainsi, le 23 novembre 1926 se tient au café Le Prophète une réunion ayant pour but d’examiner les positions surréaliste et politique de chacun et de décider d’une éventuelle adhésion au parti communiste. Ce qui déclenchera le départ immédiat d’Antonin Artaud et la démission de Philippe Soupault. Le 11 mars 1929, il y a une réunion tumultueuse au Bar du Château : la tentative de rapprochement des surréalistes et des membres du Grand Jeu avorte.

La magie du café est au cœur de l’imaginaire surréaliste. En témoignent les premières pages des Champs magnétiques dont l’écriture automatique a été expérimentée au printemps de 1919 : « Notre bouche est plus sèche que les plages perdues ; nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n’y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. […] Aujourd’hui encore (mais quand donc finira cette vie limitée) nous irons retrouver les amis, et nous boirons les mêmes vins. On nous verra encore aux terrasses des cafés. » Il convient aussi d’évoquer Le Trésor des jésuites, sorte de revue de fin d’année écrite par Aragon et Breton, prévue pour être représentée au Gala Judex le 1er décembre 1928 et tenant tout à la fois du feuilleton, du music-hall, du théâtre et du cinéma. Son troisième et dernier tableau, qui veut être une anticipation, se déroule en 1939 à la terrasse d’un café. Là, des consommateurs échangent des propos amers sur la drôle de guerre en cours. Mais le mot de la fin de cette représentation, qui en fait n’a pas eu lieu, devait revenir à Musidora. La vamp du muet devait saluer le public et prononcer cette ultime réplique : « Avenir, avenir ! Le monde devrait finir par une belle terrasse de café. » On peut aussi citer un curieux épisode de la biographie de Breton. En 1945, en plein désert du Nevada, il entre dans un bar. Et comme il le racontera en 1948, dans sa nouvelle préface aux Lettres de guerre de Jacques Vaché intitulée « Trente ans après », il a alors le sentiment, étant donné l’atmosphère du lieu et la personnalité du patron, que Jacques Vaché, mort pourtant le 6 janvier 1919, allait brusquement surgir : « […] tout semblait préparé, toutes les conditions semblaient réalisées pour que Jacques Vaché entrât, venant plutôt de l’intérieur, des pièces arrière que du dehors. Il n’eût pas changé depuis 1918. » Le va-et-vient de la poésie, la résurrection de l’amitié, on peut certainement les guetter dans un bar du Nevada ou dans un café de Paris.

Georges Sebbag

Références

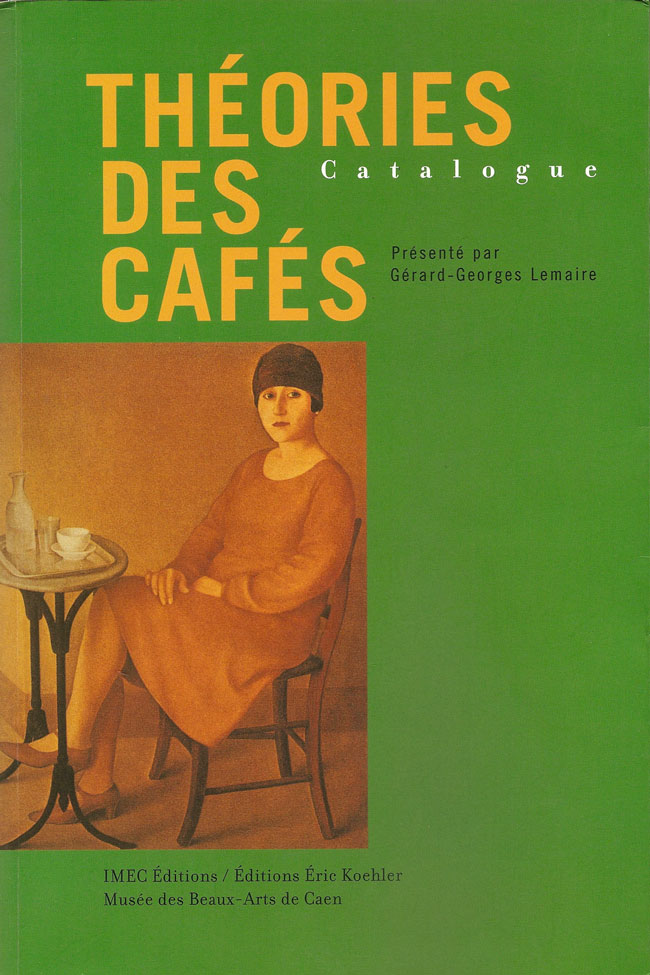

— « Le café surréaliste », in catalogue Théories des cafés, IMEC éd. / éd. Éric Koehler, Musée des Beaux-Arts de Caen, 1997. Version espagnole : « El café surrealista », in Gérard-Georges Lemaire, Teorías de los cafés, éd. de l’IMEC / éd. Éric Koehler, 1998.