À partir de traces de pas dans la neige, le détective remontera la piste de l’assassin. D’une seule pipette de sang ou d’un flacon d’urine, le laboratoire livrera un précieux bilan sur un état de santé. L’anthropologue Marcel Mauss affirmait que le potlatch, cet échange de don et de contre-don entre deux tribus, était un « fait social total », qui rayonnait sur toutes les institutions, économiques, juridiques ou religieuses de ces microsociétés. Il serait loisible d’inscrire plusieurs films actuels dans l’histoire du cinéma et dans la filmographie de leurs réalisateurs. Quand on prélève un échantillon, quand on réunit un faisceau d’indices, on peut se transporter ailleurs et embrasser de bien plus vastes horizons. C’est le type d’approche qui s’impose devant les peintures germinatives et constructives de Pancho Quilici. Ses grandes toiles récentes et ses derniers dessins contiennent en filigrane son propre itinéraire et résonnent aussi comme autant de chambres d’écho de la longue histoire de la peinture.

Les deux intuitions

Il y a deux camps dans l’histoire de la philosophie : l’école dominante des rationalistes et le courant minoritaire des empiristes. Selon les rationalistes, la connaissance est construite par l’entendement, à l’aide d’idées, de catégories ou de concepts ; le savoir suppose des médiations et des élaborations. Aux yeux des empiristes, toute connaissance ou toute idée procède de nos cinq sens : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût ; les données immédiates de notre intuition sensible sont primordiales. Pourtant, le fossé n’est pas aussi abyssal qu’on pourrait le croire entre les deux factions rivales, car les rationalistes lorgnent volontiers du côté de l’intuition des empiristes, sachant qu’elle est une vue directe et immédiate d’un objet saisi dans sa singularité. Dès lors des philosophes allemands comme Fichte, Schelling et Schopenhauer, tout en prenant appui sur Kant, en viennent à postuler l’existence d’une intuition intellectuelle. À vrai dire, cette intuition intellectuelle ne prétend pas égaler celle du Dieu créateur, omniscient, hypervoyant, qui crée tout, comprend tout, voit tout d’un seul coup d’œil ou de ses mille et mille yeux aux aguets ; elle est celle d’un philosophe qui veut redoubler l’intuition sensible d’une intuition intellectuelle. Alors que l’intuition sensible se laisse imposer l’objet externe (je ne peux pas ne pas voir, face à moi, les pommes radieuses rassemblées dans un compotier), l’intuition intellectuelle est un acte pur, une intuition interne qui produit son propre objet.

Le débat plus ou moins aride qui divise les philosophes est celui-là même qui taraude les vues et les visions des peintres. Il existe en effet d’un côté les peintres qui reproduisent des vues et des impressions et d’un autre côté ceux qui produisent des visions ou échafaudent des constructions. Cependant, les classifications ne sont pas si tranchées en peinture, où il paraît vain d’opposer classiques et modernes, figuratifs et non-figuratifs, formels et informels. Un porte-drapeau de l’imagination comme André Breton passe sans encombre du Douanier Rousseau à Chirico, d’Arp à Picabia, de Max Ernst à Miró, de Magritte à Tanguy. En effet, d’une vue banale à une vision originale, d’une impression intime à une construction rigoureuse, il y a moins une différence de nature qu’une différence de degré. Pancho Quilici se situe exactement à l’interface des vues et des visions des peintres, à la jonction de l’intuition sensible et de l’intuition intellectuelle des philosophes.

La corde vibrante

Dans le vide crépusculaire de la matière interstellaire éparpillée dans l’univers – ou plutôt dans la satiété d’univers qu’on appelle multivers –, Quilici a jeté un filet mathématique chargé de relier entre eux les grains ou les poussières de cette soupe originelle et actuelle, avec le souci de noter parfois d’un point blanc les innombrables jointures de ce maillage étonnamment mouvant et envoûtant. Ce filet géométrique, à la mesure de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, n’est pas une nasse à poissons écumant de grosses prises ni un tamis chargé de séparer le bon grain de l’ivraie. Ce filet est le tenseur même, la corde vibrante par quoi tout se tient, tout s’anime, tout se relaie, les galaxies comme les étoiles, la lumière comme les trous noirs, les particules comme les cellules. Quilici n’est pas un scientifique photographe aux appareils surpuissants captant au débotté de la matière céleste, il est le peintre qui dans ses tableaux récents construit et imagine, afin de rendre éclatants et sensibles les épanchements de la matière minérale, végétale ou cérébrale.

Oser convoquer de nouvelles dimensions par-delà l’espace-temps, oser lancer une ligne entre une particule infime et une étoile mastodonte, oser suggérer par des points colorés ou des coulures brunes les coups de cymbale et le bruit de fond des monades en suspension, oser faire surgir divers types de polyèdres aux arêtes affûtées au milieu des décombres, oser manier la transparence au sein des plaques les plus opaques, oser entonner le chant des orages magnétiques, oser s’éloigner de la Terre pour adopter le point de vue de Sirius, oser s’interroger sur les rapports entre les choses et sur les événements qui traversent le temps, tel est le programme entamé depuis des années et réalisé en 2018 par Pancho Quilici.

La peinture constructive

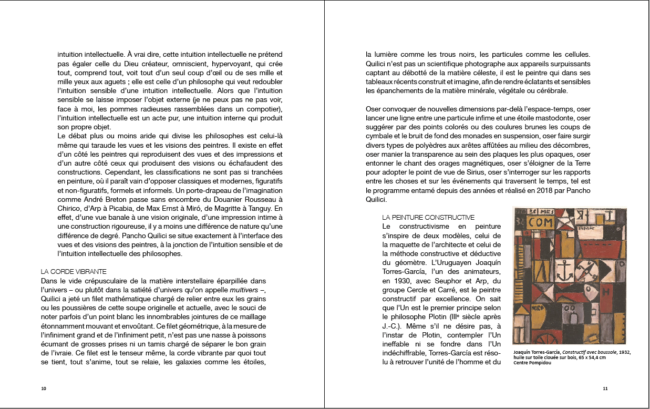

Le constructivisme en peinture s’inspire de deux modèles, celui de la maquette de l’architecte et celui de la méthode constructive et déductive du géomètre. L’Uruguayen Joaquín Torres-García, l’un des animateurs, en 1930, avec Seuphor et Arp, du groupe Cercle et Carré, est le peintre constructif par excellence. On sait que l’Un est le premier principe selon le philosophe Plotin (IIIe siècle après J.-C.). Même s’il ne désire pas, à l’instar de Plotin, contempler l’Un ineffable ni se fondre dans l’Un indéchiffrable, Torres-García est résolu à retrouver l’unité de l’homme et du monde, à dessiner le schème de l’Un dans chacun de ses tableaux. C’est d’ailleurs sous le signe de l’unité, de la continuité et de la circularité, qu’on peut interpréter les voyages de Torres-García d’un continent à l’autre et la diversité de ses œuvres comme ses allégories murales noucentistes, ses jouets démontables, sa peinture nègre, ses cahiers graphiques, ses structures constructives, son monument cosmique du parc Rodó à Montevideo. On sent la même exigence d’unité et de circularité dans les tableaux de Pancho Quilici, y compris dans ceux où s’expriment une unité fracassée et une circularité décentrée. Le cadrage de ses paysages, la circularité de ses cités utopiques, l’ossature de ses trompe-l’œil, la combinaison savante de supports architectoniques et d’élévations monumentales, la splendeur de ses frises décoratives, et jusqu’à son placement résolu dans l’œil du cyclone, tout dénote, chez le peintre natif de Caracas et vivant à Arcueil, une farouche volonté d’édifier un modèle unitaire, bien plus complexe d’ailleurs que celui de l’Harmonie préconisé par l’auteur de la Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, Charles Fourier.

À la fin des années 1930, le marin anglais Gordon Onslow Ford et le Chilien Roberto Matta, qui avait en poche un diplôme d’architecture, décident de combiner en peinture l’automatisme absolu et la mathématique pure. Ils veulent transpercer les montagnes, étirer l’horizon, foudroyer la terre et le ciel, afin de déceler les liens entre les choses, qui demeurent invisibles à nos yeux. L’intuition intellectuelle prend ici le relais de l’intuition sensible. Onslow Ford projette alors sur ses tableaux de nouvelles lignes géodésiques structurant autrement la terre et le ciel. Quant à Matta, il publie « Mathématique sensible – Architecture du temps » dans la revue Minotaure, un article retentissant qui illustre une audacieuse maquette d’appartement s’étageant sur trois niveaux. Surtout, en écho à son architecture dynamique et dans le sillage de la théorie de la Forme, il introduit en peinture les territoires frissonnants de ses Morphologies psychologiques. Pour lui, l’espace-temps n’est pas inerte, il est nécessairement le sujet ou l’objet d’une expérience émotionnelle.

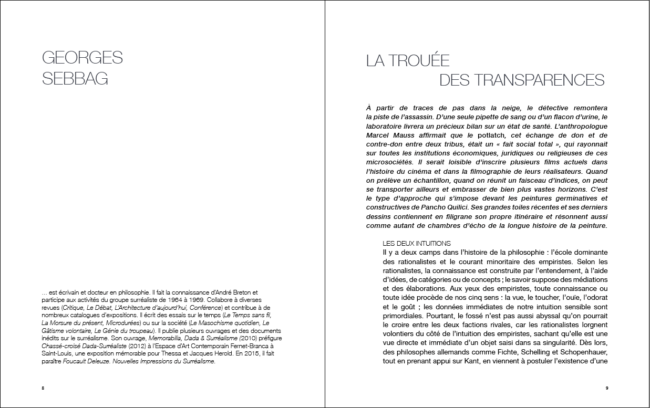

En 1941, à New York, Onslow Ford peint une toile intitulée Le Voyage du peintre puis il s’en explique à André Breton dans un long texte autographe réparti sur deux colonnes et parsemé de dix-huit gouaches. Quatre atmosphères, liées manifestement aux quatre éléments, se disputent la scène du tableau : l’atmosphère Bleue, provenant des tourbillons des « profondeurs marines » ; l’atmosphère Verte, issue de « la plus haute taupinière sur terre » ; l’atmosphère Brune, alimentée par le « cœur de la Flamme » ; l’atmosphère Grise, autrement dit « le domaine qui s’étend des trous d’air aux manèges des fêtes foraines ». Même si Onslow Ford use de force images poétiques, il demeure que son tableau nous propose de plonger corps et âme dans un panorama d’envergure cosmique. Si l’on excepte une vague esquisse de montagnes suisses, aucune construction, aucune forme n’est réaliste. Dans ce tableau peuvent coexister cinq vues concentriques du monde, quatre atmosphères, deux grilles de damier, des rayons de vie, des arbres danseurs gobeurs d’étoile, une machine à séduire, un cristal miroir du voyage, des fantômes de sorcières et de nombreuses créatures. Le voyage du peintre que Torres-García, Onslow Ford et Matta ont entamé, Quilici le poursuit à bride abattue.

Dedans et dehors

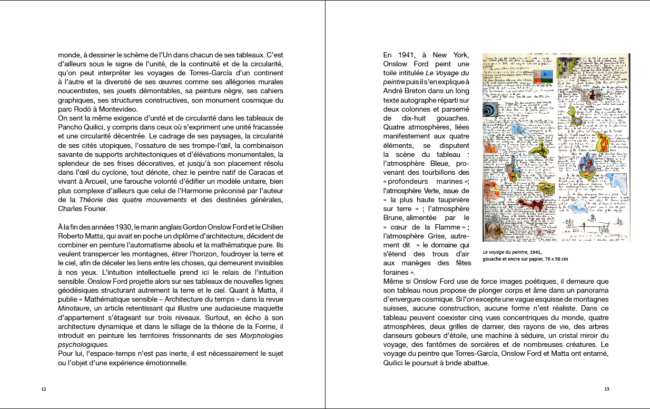

Tout au long de son voyage de peintre, Pancho Quilici s’est joué des notions de dedans et de dehors. Dès ses premières œuvres, l’architecture extérieure a été imbriquée dans l’architecture intérieure, non par accident mais avec l’intention implicite de traverser le mur des apparences, et cela en raison d’une parfaite maîtrise de la perspective et d’une propension à réaliser des effets de profondeur renversants. On le constate dans Espace-vie contemporain n° 1 de 1979 où le dessinateur use avec doigté de sa faculté de pénétration et de redistribution des espaces ; des édifices limités à quelques piliers, façades ou corniches sont suspendus dans un vaste intérieur à escalier et sol carrelé, et où l’unique mobilier apparent est une boîte de Pandore abritant les rouages d’une machinerie. Dans une œuvre comparable, sans titre, de la même année, on a la surprise de voir surgir, au milieu d’un édifice réduit à ses seules arêtes et baigné nécessairement de courants d’air, trois présences insolites : 1. à même le sol, le plan d’une église ; 2. un fauteuil dessiné avec soin ; 3. et surtout, en gros plan et au premier plan, un écheveau inextricable de lignes et de traits hachurés engendrant une vague tête humanoïde. Cette dernière émanation a de quoi inquiéter car elle rompt franchement avec les tracés ambiants, stricts et orthogonaux.

En contre-plongée et au premier plan de Como la puerta/Qu’on me l’apporte (1981), s’amoncellent un cube évidé, un solide polyèdre, des récipients en verre, un panneau tronqué et un sombre amas, tandis qu’au second plan, toujours en contre-plongée, s’impose à notre regard l’obscure et large ouverture d’une immense porte-fenêtre à deux battants. C’est une invitation pressante à franchir le seuil du dedans.

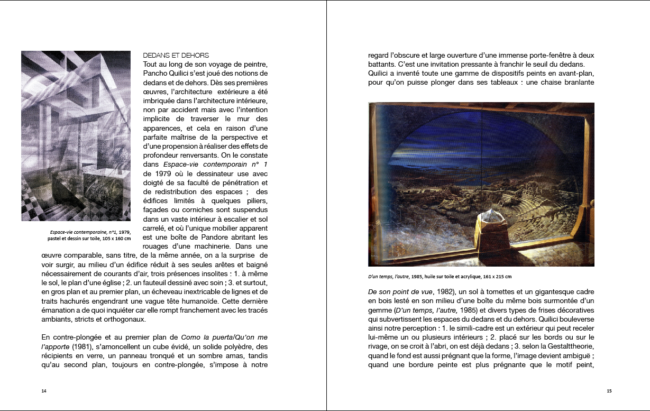

Quilici a inventé toute une gamme de dispositifs peints en avant-plan, pour qu’on puisse plonger dans ses tableaux : une chaise branlante (De son point de vue, 1982), un sol à tomettes et un gigantesque cadre en bois lesté en son milieu d’une boîte du même bois surmontée d’un gemme (D’un temps l’autre, 1985) et divers types de frises décoratives qui subvertissent les espaces du dedans et du dehors. Quilici bouleverse ainsi notre perception : 1. le simili-cadre est un extérieur qui peut receler lui-même un ou plusieurs intérieurs ; 2. placé sur les bords ou sur le rivage, on se croit à l’abri, on est déjà dedans ; 3. selon la Gestalttheorie, quand le fond est aussi prégnant que la forme, l’image devient ambiguë ; quand une bordure peinte est plus prégnante que le motif peint, elle s’impose comme un dedans au détriment du motif sorti de sa coquille et mis à la porte.

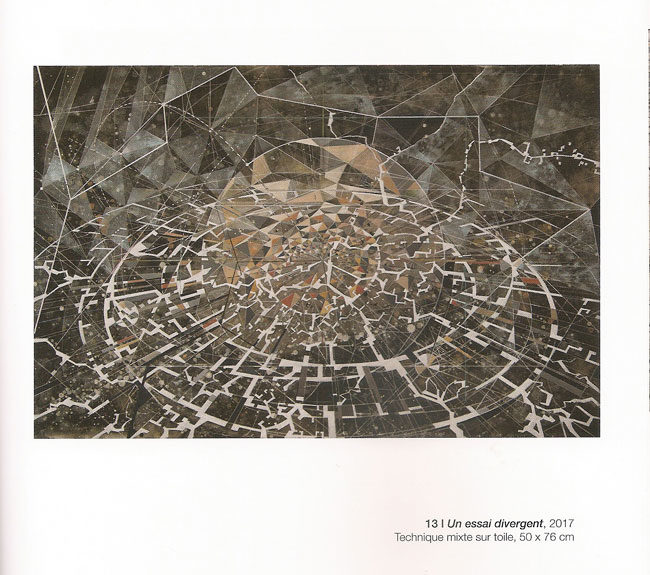

L’ensemble des dessins, tableaux et sculptures de Quilici peuvent passer pour autant de cartes, de plans, de maquettes, conçus dans un bureau de géomètre, un atelier d’architecte, une agence d’urbaniste ou de paysagiste, ou issus tout droit des ordinateurs de ces disciplines réunies. De même que les édifices flottent et semblent sans assise, la ville ronge et dévore le paysage. D’un côté, l’extérieur – son vide, son atmosphère – a envahi l’architecture intérieure, d’un autre côté, la ville – ses baraquements en béton – a déferlé dans le creux de la cuvette au ras des montages. Dans ces conditions, de simple architecte, l’artiste devra aussi se muer en géographe et en hydrographe. En effet, quand les milieux et les espaces sont chamboulés en un clin d’œil, il devient urgent d’affronter la longue durée de l’histoire et la durée encore plus longue de la préhistoire.

On ne peut appréhender l’habitat humain sans analyser les modes de vie et sans fouiller les sols, sans gratter les soubassements archéologiques. Car le plus lointain est juste sous nos pieds. On ne peut apprécier l’état de de la planète sans en prendre le pouls au jour le jour. C’est par la météorologie que la planète et ses résidents respirent. Le couvercle climatique est juste au-dessus de nos têtes. Pancho Quilici ressent aussi la nécessité d’être un archéologue de la terre doublé d’un météorologue du ciel.

L’invasion des grands transparents

En 1942, Breton évoquait le mythe en formation des Grands Transparents qui accréditait l’existence d’êtres naturels circulant autour de nous mais échappant à notre vigilance et dont le dessin de Matta Los grandes transparentes nous donnait une idée. Des décennies plus tard, Quilici peuple ses tableaux de structures transparentes. L’hypothèse de Breton et Matta a pris corps. Sauf que nous ne cohabitons pas avec des créatures naturelles invisibles mais avec des spectres artificiels identifiables, visibles et omniprésents.

On ne trouve pour ainsi dire pas de représentation de l’être humain dans la peinture de Quilici. C’est que l’humanité est devenue invisible à nos yeux. En revanche, toutes sortes de transparents artificiels, produits dérivés de l’intelligence humaine – édifices, coupoles, monuments, villes, machines, épures géométriques, artefacts sophistiqués, objets mathématiques, décors maniéristes – ont envahi notre champ d’action et de vision. Quilici va au-delà du simple constat d’une « civilisation de l’image », il dresse le bilan de tous les transparents, de toutes les infrastructures et superstructures qui saturent le dedans et le dehors, qui surimpressionnent les sites et les gîtes de la planète.

Son intuition intellectuelle fait merveille : Pancho Quilici peint les grands transparents qui règnent en seigneurs et maîtres sur une planète érodée et une humanité évanescente.

Le voyage intersidéral

Aujourd’hui, Quilici n’est plus posté dans un bureau d’étude, sur un chemin de traverse ou au bord d’un ravin, prêt à dessiner cadres et damiers, piliers et voûtes, cercles et spirales, tourbillons et entonnoirs, rayons et radiations, sphères et anneaux, radiolaires et cristaux, fusées et fumeroles, projectiles et cibles, les formes les plus remarquables de la géométrie projective ou de la géométrie des solides ou encore les formes les plus inattendues de la théorie fractale et de la théorie des catastrophes. Il a quitté désormais le champ terrestre. Il est quelque part sur Sirius, planté sur un coteau, décidé à sonder les entrailles du vide, de l’air et de la lumière, à remuer l’espace-temps et ses avatars, à lancer son filet, son outil préféré, dans sa nouvelle chasse aux papillons célestes et aux particules élémentaires. Dans Lointaines proximités, un tableau panoramique de 206 cm sur 342 cm, où tout brille d’un bleu translucide et nuancé de brun, l’immense filet souple qui a été jeté sur la matière primordiale retient ce qu’il peut au creux de ses mailles contournées et échevelées, avec le très faible espoir de capturer la forme la plus difforme et invasive.

Mais quand Pancho Quilici remet son ouvrage sur l’établi, son intuition intellectuelle l’entraîne vers de de nouveaux champs magnétiques, où cette fois-ci toute une ambiance végétale de lichens, de lianes et de liserons incline à une nouvelle vision du paysage et à un déploiement nettement plus prismatique du maillage. On comprend mieux ce que propose l’intuition intellectuelle et qui demeure hors de portée de l’intuition sensible. Une fois mis de côté le fond d’images dans lequel les peintres ont longtemps puisé et qu’ils ont fini par épuiser, elle prescrit de construire un imaginaire qui donne à rêver et à penser.

Ainsi les récents dessins et tableaux de Quilici ont tourné le dos à la quête terrestre et ont mis sur le tapis les infra-mondes du multivers, dont ils nous délivrent une quantité d’échantillons. Après tout, un tableau n’est qu’un jeu, plus ou moins hasardé, de lignes, de formes et de couleurs. Mais le peintre ici a décidé de parier sur la méthode constructive qui, après l’avoir mis sur la voie des grands transparents terrestres, l’incite à présent à explorer le ciel étoilé. Ce mouvement apparent du bas vers le haut n’est ni une ascension au paradis ni une descente aux enfers, il est le mouvement même réclamé par la science et l’art, il est l’élan même de la philosophie et de la morale.

L’équation différentielle du sublime

Pancho Quilici ne s’est pas miré dans la glace pour brosser son autoportrait. D’emblée, dans sa peinture, il a quitté les parages de la beauté pour aborder les rivages du sublime. Quand il a contemplé le site de Caracas, il l’a vu se répandre sur toutes les vallées et cuvettes urbanisées de la planète. Il a élu une ville emblématique déclinable à l’infini. Ayant perçu le déferlement des artefacts, il a fabriqué les transparents qui surgissent sans crier gare.

Le grandiose et l’effroi, la variation à l’infini, la différence dans la répétition, sont des ingrédients du sublime. Quilici n’a pas manqué l’occasion de se frotter à lui. En tant que dessinateur-architecte, il est le redoutable performer qui fait varier les formes à l’infini. En tant que peintre-physicien, il est l’intraitable détecteur des forces d’attraction et de répulsion qui agitent le vide et la lumière. Du côté des formes, il n’oublie pas de souligner le moindre pointillé des interminables linéaments qui parcourent en tous sens les pliures de l’espace-temps. Du côté des forces, il n’oublie pas d’en suggérer la rudesse et l’intensité, y compris dans les régions les plus tranquilles.

Ses dernières œuvres interstellaires ressortissent plus que jamais du sublime. De nouvelles gammes de lignes et de points brillants, de formes et de taches colorées se déploient, se tordent et se tressent, comme autant de cordes vibrantes d’une musique lancinante et répétitive. Mais il y a aussi des souffles et des soupirs, des rafales et des trous d’air, précisément dans la trouée des transparences. C’est sans doute dans ces orifices ou dans ces goulets d’étranglement que s’engouffrent la vie et la mort.

Un transparent n’est-il qu’une surface uniforme et sans relief ? Change-t-il de nature une fois inséré dans un feuilleté de transparents ? Peut-il être troué alors qu’il laisse déjà passer la lumière ? Y a-t-il plus de filtres que de conducteurs sur terre et dans l’univers ? Ce sont là quelques-unes des nombreuses questions soulevées par la pratique artistique et expérimentale de Quilici.

L’art et la philosophie ne sont pas les servantes dociles de la science. Toutefois, un art et une philosophie qui ont recours à la vision, la construction ou l’intuition, peuvent devenir à leur tour sources de connaissance. Pancho Quilici y parvient, qui jette toutes ses forces dans la bataille. Il a longtemps déployé les plans d’édifices vibrants et imposants, les cartes d’agglomérations surdimensionnées. Il a longtemps multiplié sur l’écran de sa toile les apparitions inquiétantes des spectres numériques, les fantômes embaumés de la plus haute technique. À présent, le familier de la galerie Thessa Herold plonge au sein de l’être et du néant. Avec son pinceau ou son crayon, il chatouille les plus infimes des particules. Il descend à vive allure la cascade des espaces, remonte aussi sec le cours du temps. Il pourfend toutes les lignes d’horizon et pointe du doigt la Trouée des transparences, une mise en abyme du Point sublime.

Georges Sebbag

Références

« La trouée des transparences », préface du catalogue de l’exposition « Pancho Quilici / Régions d’incertitude », galerie Thessa Herold, printemps 2018.